在人类社会的互动与协作中,个体特质差异往往成为合作效率的关键变量。当O型血与A型血个体形成合作伙伴关系,甚至组建家庭时,血型背后的遗传学规律、生理特性及社会文化赋予的性格标签,都会对人际互动产生潜在影响。这种生物学特性与社会行为的交织,既揭示了生命科学的客观规律,也折射出人类对自我认知的探索欲望。本文将从遗传机制、合作模式、医学实践及社会认知四个维度,剖析O型与A型血人群互动的多层面内涵。

一、血型遗传的生物学密码

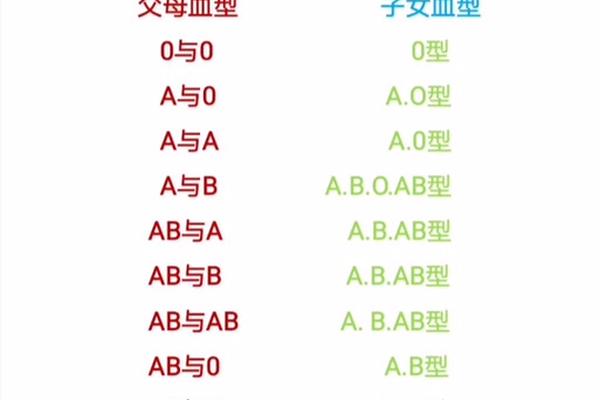

根据ABO血型系统的遗传规律,O型血(基因型ii)与A型血(基因型AA或Ai)结合时,子女的血型取决于显隐性基因的传递。若A型血为纯合子(AA),所有子代将携带Ai基因型,表现为A型血;若A型血为杂合子(Ai),则子代有50%概率继承A型(Ai),50%概率继承O型(ii)。这一规律在网页53的血型对照表中得到明确印证:O+A组合的子女可能血型为A或O,排除B和AB型。

但生物学规律存在例外情况。网页27记录的临床案例显示,当父母一方携带罕见的Bw11突变基因时,可能打破常规遗传模式。例如O型父亲与ABw亚型母亲可能生育B亚型子女,这类基因突变概率低于百万分之一,需通过DNA测序而非普通血清学检测才能确认。这提示血型遗传不仅是简单的显隐关系,还涉及H抗原表达、糖基转移酶活性等复杂机制,正如网页64所述,ABO抗原的形成依赖于前体物质H抗原及特定基因编码的糖基转移酶作用。

二、合作模式的双向适配

传统血型性格学说认为,A型血人群具有逻辑缜密、追求完美的特质,而O型血个体则表现出务实专注、目标导向的行为特征。在合作场景中,这种差异可能形成互补:A型血擅长系统规划与风险控制,O型血则聚焦执行效率,例如在项目管理中,A型血制定流程框架,O型血推动任务落地。网页46援引绳田健悟团队的研究指出,尽管血型与性格的关联缺乏科学依据,但社会认知形成的心理暗示仍会影响合作预期。

医学领域的合作则更强调生物学特性。网页13和16提及的东南大学研究成果,通过酶催化将A型红细胞转化为O型,展现了跨血型协作的技术突破。该技术利用FpGalNAcDeAc和FpGalNase两种酶,5分钟内实现99%转化率,为解决血库短缺问题提供新思路。这种从对抗(输血限制)到协同(血型改造)的转变,体现了科学合作如何突破生理边界。

三、输血相容性的医学实践

O型血曾被称为“万能供血者”,但其血浆中的抗A、抗B抗体可能引发溶血反应。网页20强调,现代输血医学已摒弃异型输血,严格遵循同型输注原则。临床仅允许在紧急情况下使用O型洗涤红细胞,且需去除血浆中的抗体。对于A型受血者,输入O型全血可能导致抗A抗体攻击自身红细胞,这种现象在网页53的输血配对表中被明确标注为“不可接受”。

新生儿溶血则是另一种风险场景。若O型血母亲怀有A型胎儿,母体抗A抗体可能通过胎盘引发溶血。网页75指出,约15%的O型血孕妇会产生IgG型抗体,其中1%可能导致严重溶血,需通过产前抗体筛查及免疫球蛋白干预降低风险。这种生物学冲突的解决方案,恰恰依赖于O型与A型个体(医患)的合作——通过医学手段调和自然遗传的对抗性。

四、社会认知的解构与重构

血型文化在日本等地的盛行,催生了“O型领导者、A型执行者”的职场偏见。网页46揭露,部分企业将血型纳入招聘评估,这种伪科学标签可能加剧职场歧视。但反常识的是,网页35提供的基因研究显示,ABO血型多态性可能与传染病抵抗有关——O型血对疟疾、A型血对霍乱的抗性优势,暗示血型差异实为进化选择的协作策略。

未来研究需突破现有认知框架。例如探索血型抗原在非红细胞系统的表达机制(如肠道菌群调控),或开发基于血型基因编辑的个性化医疗。网页27提及的体外血型转化技术已进入临床前试验,未来或实现按需定制血液资源,彻底重构血型合作的社会意义。

总结而言,O型与A型血人群的互动,是遗传密码与社会行为共同书写的生命叙事。从基因测序揭示的突变案例,到酶工程突破的输血壁垒,科学不断修正我们对血型协作的认知边界。在尊重生物学规律的基础上,推动跨学科合作与技术革新,才能实现从“血型决定论”到“血型赋能论”的认知跃迁。