关于A型血人群消化系统的争议,科学界长期存在两种对立观点。一种理论认为,A型血因胃酸分泌较弱,更适合以植物性饮食为主,动物蛋白可能增加代谢负担。这一假说源自早期人类学对农耕文明族群的研究,认为A型血基因在农业社会演化中更适应谷物消化。现代医学研究显示,消化功能的核心在于酶系统活性而非血型。例如,分泌的蛋白酶、脂肪酶等消化酶对肉类分解起决定性作用,而这类酶的产生能力与个体基因表达、肠道菌群结构密切相关。

值得注意的是,部分流行病学数据支持A型血与特定消化特征的关联性。2024年国内研究指出,A型血人群胃癌风险较其他血型高20%,这可能与胃黏膜表面糖蛋白结构差异相关。但该结论受到临床医学界质疑,浙江大学附属医院专家强调,饮食结构、幽门螺杆菌感染等环境因素对消化疾病的影响远超血型。事实上,许多A型血个体对肉类消化并无障碍,正如网页6中提问者自述的亲身经历,说明血型对消化的影响更多是统计学趋势而非生理定律。

二、O型血的"贵族"光环:健康优势与输血特权

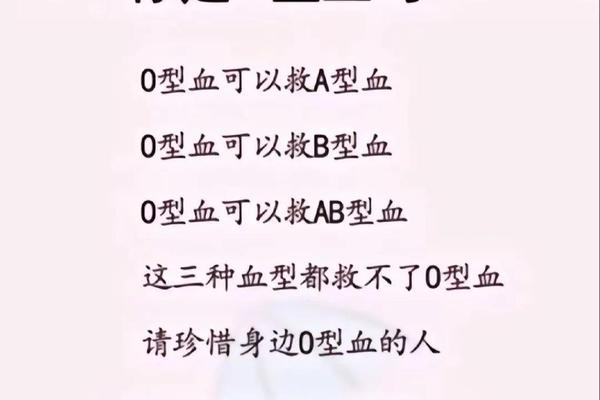

O型血被称为"贵族血"的核心原因在于其独特的生物医学价值。作为ABO血型系统中的"原始血型",O型红细胞缺乏A、B抗原,使其成为紧急输血时的通用供体。数据显示,我国O型人口占比34.2%,但临床用血需求量常年占比超40%。这种"万能供血"特性在重大灾害救援中尤为重要,但也带来潜在风险——O型血浆中的抗A、抗B抗体可能引发受血者溶血反应,因此现代输血医学已严格限制异型输血。

从疾病防御角度看,O型血的健康优势确有科学依据。英国谢菲尔德大学研究发现,O型血人群大脑灰质含量更高,阿尔茨海默病风险降低30%。基因组学分析显示,O型血相关基因位点与IL-6等炎症因子调控存在关联,这可能解释其对于血栓性疾病、疟疾的较强抵抗力。但"贵族血"的称号也暗含矛盾:O型血女性卵细胞储备量较低,生育力可能受影响;同时其对霍乱弧菌、大肠杆菌O157的易感性显著高于其他血型。

三、"最脏"标签的由来:感染易感性的另一面

所谓"最脏"的悖论标签,实则揭示了O型血在病原体相互作用中的特殊处境。1996年苏格兰大肠杆菌疫情中,87.5%死亡病例为O型血,研究认为该血型红细胞表面糖基结构更易被特定病原体识别。在疟疾防御方面,O型血的优势仅限于恶性疟原虫感染,而对间日疟的抵抗力反而弱于A型血。这种选择压力可能源于进化史上的地域性病原分布,造就了血型与免疫系统的复杂博弈。

代谢研究进一步揭示了血型影响的深层机制。O型血人群肝脏UGT1A1酶活性较高,有利于环境毒素的葡萄糖醛酸化排泄,这与其对肝癌的较强抵抗性相关。但同样的代谢特征导致特定药物(如伊立替康)的毒性反应加剧,这种"双刃剑"效应恰如其分地诠释了"贵族血"背后的生物复杂性。

四、血型科学的未来:超越标签的个体化健康

当前研究正突破传统血型分类的局限。清华大学团队2024年发现,ABO基因中rs8176746多态性对消化酶表达的调控作用,可能比血型本身更具临床意义。精准医学的发展趋势下,血型研究正与代谢组学、微生物组学交叉融合。例如,A型血人群补充特定益生菌株可显著提升乳糖酶活性,这种干预效果与ABO基因型呈现剂量效应。

对于公众健康管理,专家建议辩证看待血型影响。虽然O型血人群心血管疾病风险较低,但2022年全国流调数据显示,其糖尿病发病率反而高于A型血,这可能与现代高糖饮食环境有关。无论何种血型,定期胃肠镜筛查、维持膳食多样性、控制环境毒素暴露,才是保障消化系统健康的核心策略。

血型与健康的关系本质上是基因与环境互作的缩影。A型血消化特征的争议揭示了统计学关联与个体生理现实的鸿沟,而O型血的"贵族"称号则映射着进化选择与医学实践的双重烙印。未来研究需在三个方向深化:首先建立多中心血型生物样本库,整合基因组、代谢组等多维数据;其次探索血型抗原在病原体-宿主相互作用中的分子机制;最后开发基于血型特征的个性化营养干预方案。唯有超越简单的标签化认知,才能真正释放血型科学的医学价值。