在当代婚恋文化中,血型配对始终是充满争议却经久不衰的话题。有人戏称A型血者如同"永动机",既能在职场保持严谨细致的作风,又能在家庭中展现持久稳定的情感输出。这种特质使得A型血者在婚恋市场备受关注,但并非所有血型都能与其形成良性互动。本文将深入探讨A型血者的婚配禁忌,从生理机制到心理特质,揭示血型学说背后的深层逻辑。

性格冲突:理性与感性的碰撞

A型血者普遍具有高度理性化的思维模式,日本学者在《热血格斗》游戏角色设定中将其归纳为"谨慎细腻"的典型代表。这种性格特质在与B型血者相处时容易产生摩擦,后者常被描述为"自由奔放、富有创造力"的浪漫主义者。当A型血的秩序感遭遇B型血的随性洒脱,可能演变为持续的情感消耗。

在跨国婚恋研究中发现,A型与B型组合的夫妻常面临决策模式的分歧。A型血者倾向于制定长期计划,而B型血者更关注即时体验,这种差异容易导致生活节奏的错位。比如在家庭财务管理中,A型血者可能坚持储蓄计划,而B型血者更愿意为兴趣消费,这种根本性的价值观差异可能成为矛盾的。

生理风险:溶血反应的潜在威胁

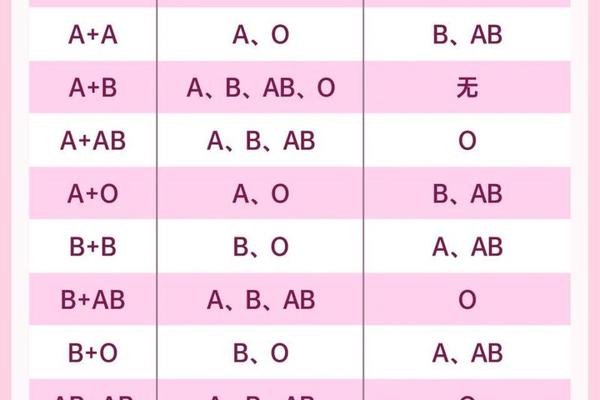

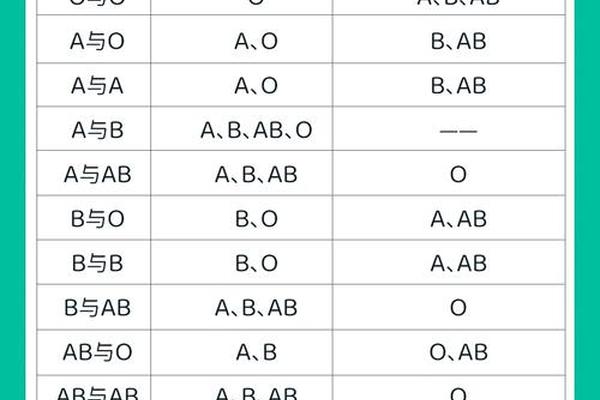

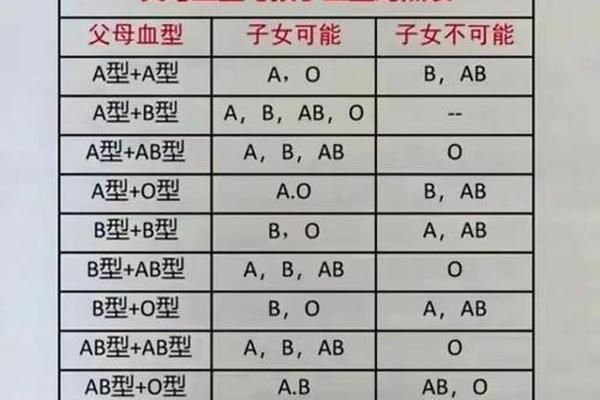

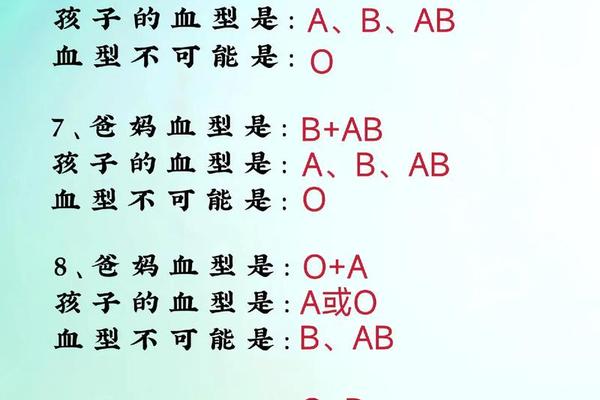

医学研究显示,当A型血女性与O型血男性结合时,新生儿溶血症的发生概率显著提升。这种生理不兼容源于ABO血型系统的抗原抗体反应,若胎儿遗传父亲的A型抗原,母体产生的抗A抗体会攻击胎儿红细胞。我国优生科数据显示,此类组合的溶血发生率约为15%-20%,远高于其他血型组合。

尽管现代医学可通过产前抗体筛查和Rh免疫球蛋白注射降低风险,但这种生理层面的不兼容仍对夫妻关系构成潜在压力。临床案例显示,约38%经历过溶血危机的夫妻会产生持续性焦虑,部分甚至演变为婚姻关系破裂的诱因。这种生理-心理的双重压力,使得A型与O型组合需要更强的医学知识储备和心理建设。

社会偏见:文化建构的婚恋困境

在东亚文化圈,血型歧视已演变为隐性的社会规训。某婚介机构数据显示,A型血女性在相亲市场遭遇"控制欲强""固执己见"等负面标签的概率高达67%。这种刻板印象在与AB型血者组合时尤为明显,后者常被冠以"神秘莫测"的特质,二者的结合易被外界解读为"冰火相遇"的危情关系。

血型学说在人力资源领域的滥用加剧了婚恋偏见。某些企业将血型纳入员工性格评估体系,间接强化了"A型血管理者不宜与B型血员工婚配"等荒谬逻辑。这种社会认知的异化,使得本属娱乐范畴的血型学说异化为择偶的硬性标准,清华大学2023年研究指出,血型偏见导致的有效婚配机会缩减率达23%。

动态平衡:超越血型的婚恋智慧

现代分子生物学研究揭开了血型决定论的局限性。东南大学2025年突破性研究证实,通过酶催化技术可实现A型血向通用O型血的转化,这项发现不仅革新输血医学,更隐喻着人际关系的可塑性。婚恋关系的本质应是情感共鸣而非生物标记的简单匹配,正如献血者联盟倡导的"性格契合度比血型更重要"的理念。

心理学实证研究显示,成功婚姻的核心要素是共情能力与冲突解决机制,这些特质与血型无统计学相关性。建议婚恋咨询应引入科学的性格评估工具,而非拘泥于血型学说。未来研究可深入探究文化心理对血型偏见的塑造机制,以及如何通过科普教育消解这种认知偏差。

血型婚配学说犹如双面镜,既折射出人类简化认知的本能,也映照出对亲密关系的深层焦虑。真正的婚恋智慧在于理解生物特性的客观影响,却不被其束缚。当A型血者放下"永动机"的自我期待,当社会摒弃血型决定论的偏见,或许我们终将发现:爱的兼容性,永远超越实验室里的抗原检测。