人类血型的复杂性源于多重分类系统的叠加。ABO血型系统作为最基础的分型标准,将血液划分为A型、B型、AB型和O型,其依据是红细胞表面是否存在A或B抗原。而Rh血型系统则聚焦于红细胞是否携带D抗原,呈现为Rh阳性(+)或Rh阴性(-)。这种双重分类机制意味着,A型血可进一步细分为A+(Rh阳性)和A-(Rh阴性)两种亚型。

从生物学视角来看,A型血个体的红细胞表面携带A抗原,血清中则含有抗B抗体。这种特性在输血医学中至关重要,因为错误的血型匹配会触发免疫系统的攻击。例如,A型血患者若输入B型血,抗B抗体将与B抗原结合导致溶血反应。而Rh血型的差异则体现在D抗原的存在与否,A+型血携带D抗原,A-型血则缺乏该抗原。

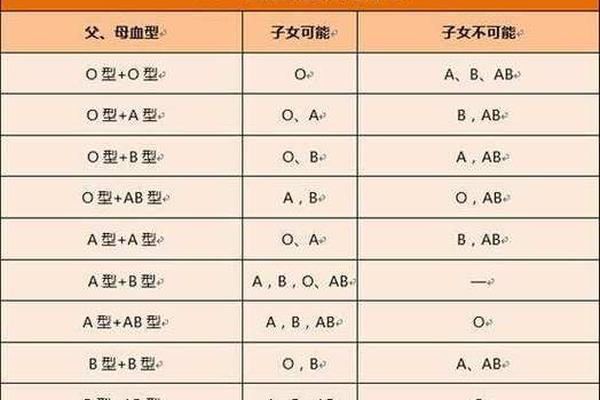

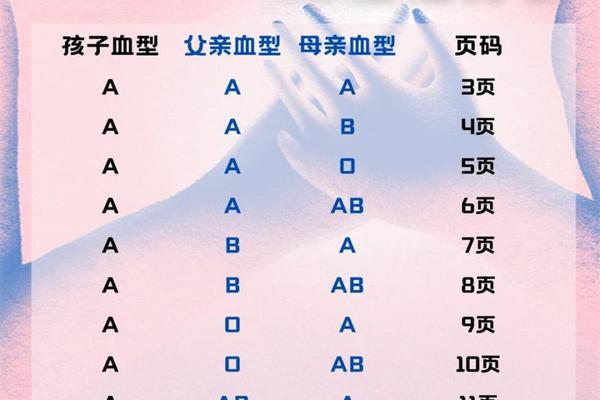

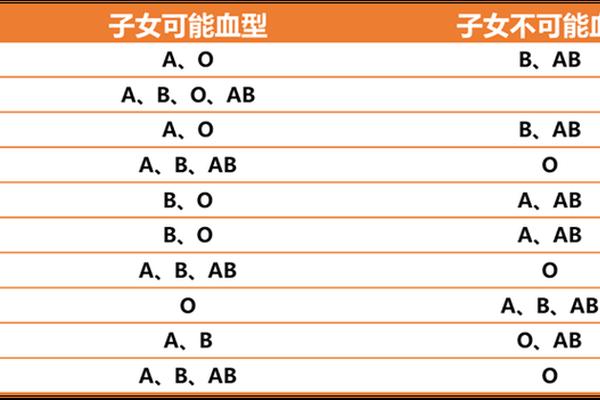

值得注意的是,ABO血型与Rh血型是独立遗传的。一个A型血个体可能从父母处继承A基因(显性)和O基因(隐性),同时Rh阳性或阴性则由另一组基因决定。这种遗传独立性解释了为何同一家族中可能存在多种血型组合。

二、A+与A-血型的核心差异

A+与A-血型的本质区别在于Rh血型系统的表达。A+型血属于Rh阳性,其红细胞表面存在D抗原;而A-型血属于Rh阴性,缺乏D抗原。这种差异在临床实践中具有深远影响。

从流行病学数据来看,A+型血在人群中占据较高比例。以中国汉族为例,约99.7%的A型血个体为Rh阳性(A+),仅有0.3%为Rh阴性(A-),后者因此被称为"熊猫血"。这种分布特征与基因突变的历史积累相关,Rh阴性基因在东亚人群中尤为罕见。当A-型血患者需要输血时,必须严格匹配Rh阴性供体,否则可能引发严重的溶血性输血反应。

在妊娠管理中,Rh血型不兼容可能造成胎儿溶血症。若A-型孕妇的胎儿遗传了父亲的Rh阳性基因,母体免疫系统可能产生抗D抗体攻击胎儿红细胞。现代医学通过产前Rh免疫球蛋白注射可有效预防此类风险,但这一措施仅适用于Rh阴性孕妇。

三、血型检测技术的演进

传统血型鉴定依赖于血清学方法,通过观察抗原-抗体反应导致的红细胞凝集现象。玻片法和试管法曾是临床主流,但其灵敏度有限,对弱凝集样本易产生误判。例如,A2亚型因抗原表达较弱,可能被误认为O型血。

微流控技术的兴起革新了血型检测。通过设计微型化流体通道,仅需微升级别血液样本即可完成ABO和Rh双系统检测。2016年开发的PDMS手指驱动型装置,利用手指压力控制流体运动,在3分钟内实现血型判读,准确率达99.8%。这类便携设备在急救场景中展现出显著优势。

基因分型技术则突破了血清学的局限。通过分析ABO基因的SNP位点,可精确识别罕见的顺式AB型或孟买血型。2023年发表的《输血医学前沿》指出,高通量测序技术已将血型检测成本降低至50美元/样本,但其在急诊中的应用仍受限于耗时问题。

四、健康影响与疾病关联性

大规模队列研究揭示,A型血人群具有特定的疾病易感性。2021年《循环》杂志的荟萃分析显示,A型血个体患胃癌风险较其他血型高18%,癌风险增加23%,这可能与A抗原影响病原体黏附或炎症反应相关。在血栓形成方面,A型血人群的静脉血栓风险是O型血的1.4倍,而A+型血因同时携带促凝因子,风险系数进一步升高至1.6。

Rh阴性血型(如A-)则表现出独特的生物学特征。2023年丹麦技术大学的研究发现,Rh阴性红细胞膜脂质组成具有更强的抗氧化能力,这可能解释其输血后存活时间较Rh阳性血延长12%的现象。但A-型血女性在生育过程中面临更高风险,统计显示其自然流产率比A+型血高3.2%,特别是在未接受抗D免疫预防的情况下。

五、未来研究与技术突破

血型转化技术正在改写输血医学规则。2024年《自然·微生物学》报道的突破性进展显示,嗜黏蛋白阿克曼菌产生的糖苷酶可有效去除A抗原,将A型血转化为通用O型血。该技术对A+和A-型血均适用,转化效率达98.7%,且不会破坏红细胞结构。若实现规模化应用,或将彻底解决Rh阴性血液短缺问题。

人工智能在血型管理中的应用也值得关注。美国红十字会开发的血液需求预测模型,通过整合地域、季节、疾病暴发等200余项参数,将A-型血的库存周转率提升至93%。中国研究者正尝试将区块链技术应用于"熊猫血"互助网络,目前已建立覆盖10万A-型血志愿者的实时匹配系统。

总结与展望

ABO与Rh血型系统的交叉分类,塑造了A+和A-型血的生物学特性与临床意义。从输血安全到疾病预防,深入理解这两种亚型的差异具有重要价值。随着基因编辑、酶工程等技术的发展,未来可能实现血型的自由转化,从根本上突破血源限制。建议公众定期检测血型并关注Rh状态,医疗机构则应加强稀有血型库建设,同时推进新型检测技术的临床转化。在精准医学时代,血型研究将继续为人类健康提供关键支撑。