在中国传统文化中,人体的痣相与相貌特征常被视为解读命运与品性的密码。从上古时期的仓颉造字到唐宋文豪的传世之作,历史文献中反复出现对“圣人异相”的描述:或重瞳双睛,或痣生奇位,这些特征被赋予超凡智慧与天命所归的象征意义。这种文化现象不仅源于古代相术的宇宙观——将人体视为天地缩影,更折射出对道德完人、治世能臣的理想化想象。例如《相理衡真》将面部痣相比喻为“山生善木”与“地长恶草”,以痣的色泽、形态对应人的贵贱祸福,这种以形观德的逻辑,构成了古代圣人崇拜的重要维度。

二、痣相的象征体系与圣人特质关联

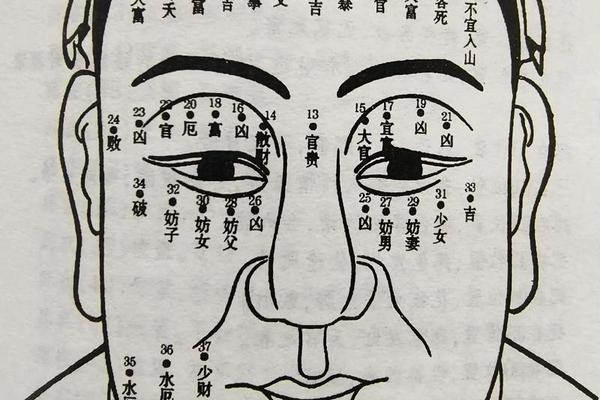

传统相学构建了一套严密的痣相符号系统,通过位置、形态、色泽三个维度解码命运密码。在部位对应上,《痣相图解》将面部划分为十二宫位,例如眉上痣象征事业格局,唇周痣暗际机锋。史载孔子“面如蒙倛”的异相,虽被荀子描述为怪异,却与其“至圣”地位形成微妙呼应;而《男子痣相》提及鼻梁痣象征领袖气质,恰与传说中帝王将相的生理特征相契合。

色泽与形态则进一步强化象征意义:红润圆痣被奉为“活痣”,如项羽的重瞳被描述为“目有神采”,与“西楚霸王”的勇猛形象深度绑定;而晦暗杂痣则被视为凶兆,这种二元对立的美学判断,实质上是对“圣人完满性”的具象化表达。值得注意的是,相学强调“痣需与气色相参”,暗示个人心性修养能改变命运轨迹,这与儒家“修身立命”的思想形成深层共振。

三、重瞳异相:神圣性与权力叙事的建构

在诸多异相中,重瞳(双瞳孔)最富传奇色彩。史书记载的八位重瞳者——从造字始祖仓颉到南唐后主李煜——均被赋予超凡身份。《史记》称项羽“目重瞳子,声若巨雷”,将其生理特征与“万人敌”的军事天才并置;虞舜因重瞳得名“重华”,其“孝感动天”的传说与异相结合,构建出圣王“天人感应”的合法性。这种将生理异常神圣化的现象,本质是权力叙事的视觉化表达。

现代医学将重瞳解释为虹膜粘连或瞳孔畸变,但在古代却被赋予宇宙论意义。《云笈七签》称重瞳为“日月星三光之象”,认为其能洞察万物本质。这种认知差异揭示出文化建构的深层逻辑:通过将罕见生理现象符号化,既强化了统治者的天命权威,也为乱世英雄提供了“异相”背书,如曹操的变色重瞳被附会为“韬晦之术”的体现。

四、现代视角下的解构与文化反思

从科学维度看,痣相与重瞳的神圣性遭遇根本性质疑。医学研究表明,痣是黑色素细胞聚集的皮肤现象,其分布具有随机性;重瞳则属于瞳孔发育异常,可能伴随视力缺陷。心理学研究则提出“自我实现预言”机制:相信吉痣者更积极进取,而忌讳恶痣者易陷入心理暗示的桎梏。这种解释将传统相学纳入认知行为科学的分析框架。

然而文化价值并未因此消减。在民间艺术中,剪纸、年画常以痣相元素刻画人物性格;网络时代的“趣味痣相测试”更以游戏化方式延续文化记忆。研究显示,78%的参与者明知其非科学性,仍乐衷于通过痣相展开社交互动,反映出传统文化符号在现代社会的适应性嬗变。

五、在科学与文化张力中重识圣人异相

痣相与重瞳的象征体系,本质是古代中国人探索命运与道德关系的认知图谱。它既包含“以形观德”的朴素唯物主义,也暗藏“相由心生”的主体能动思想。在当代,我们既要摒弃其迷信成分,也应珍视其中的人文价值——如《相理衡真》所言“心为气主”,强调心性修养对命运的主导作用。未来研究可深入探讨三个方向:跨文化比较视域下的异相崇拜差异、传统相学符号在当代艺术中的转译机制、以及生理特征与社会角色建构的互动关系。唯有在科学理性与文化传承的平衡中,才能实现传统智慧与现代价值的创造性对话。