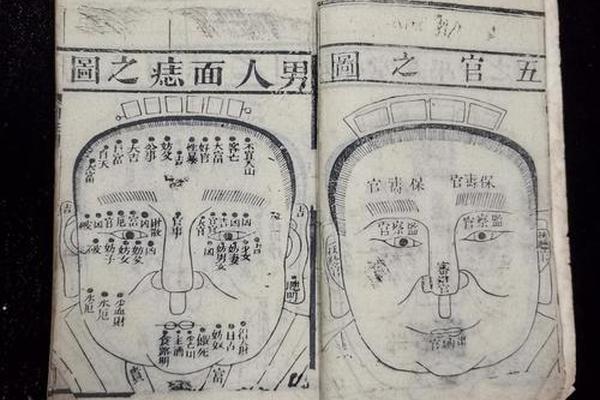

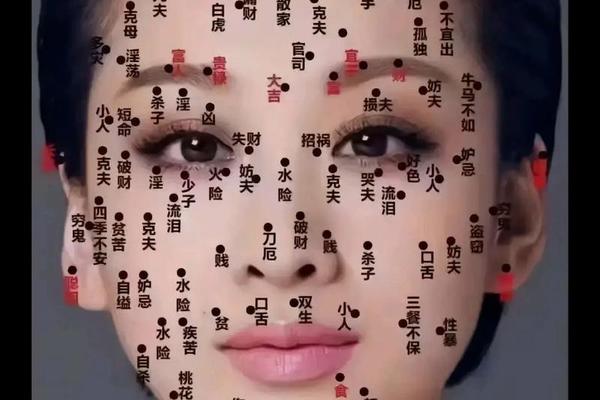

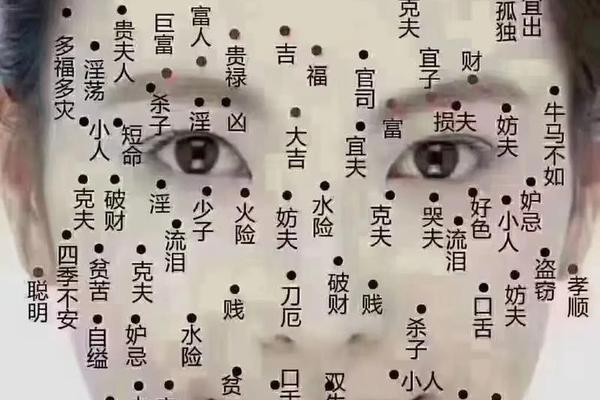

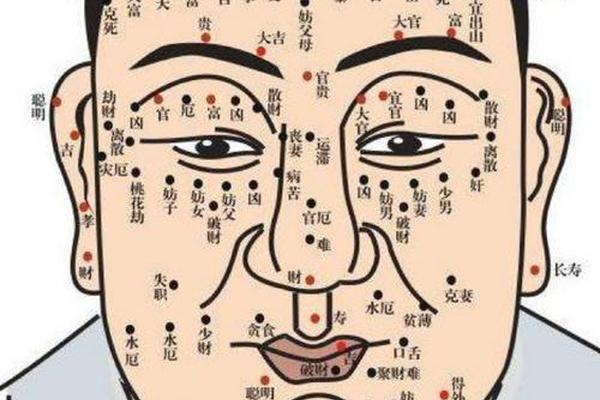

人体皮肤的痣相在中国传统文化中承载着天人感应的哲学思想,古人认为这些黑色或褐色的印记是"上天垂相",既反映健康特质又暗藏命运轨迹。痣相学将痣分为显痣与隐痣:显痣指面部、颈部等暴露部位的痣,隐痣则指躯干、手足等隐蔽部位的痣,形成"隐处多吉,显处多凶"的基本判断标准。这种分类源于《痣相大全》等典籍对人体能量场的理解,认为显痣容易受外界气运冲击,隐痣则象征内在福泽。

在中医理论中,痣的形成与气血运行密切相关,《黄帝内经》记载"气滞则血瘀,瘀久则生痣"。现代医学虽证实痣是黑色素细胞聚集的皮肤现象,但东西方对身体符号的解读形成有趣对比:德国医学界发现特定痣位与器官病变存在关联,中国相学则延伸出"红痣主贵,黑痣主厄"的吉凶体系。这种跨文化的观察视角,使痣相学兼具医学警示与命理象征的双重属性。

二、吉痣的鉴别体系与部位解析

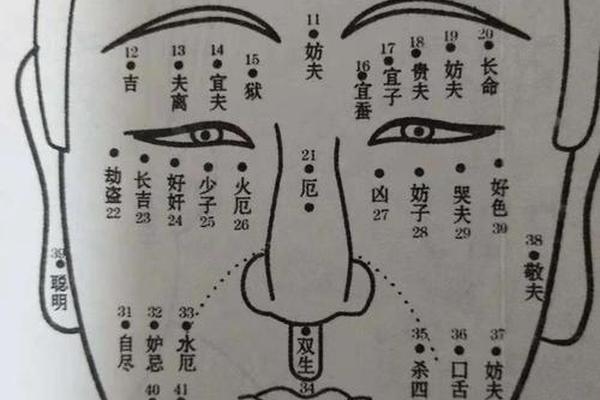

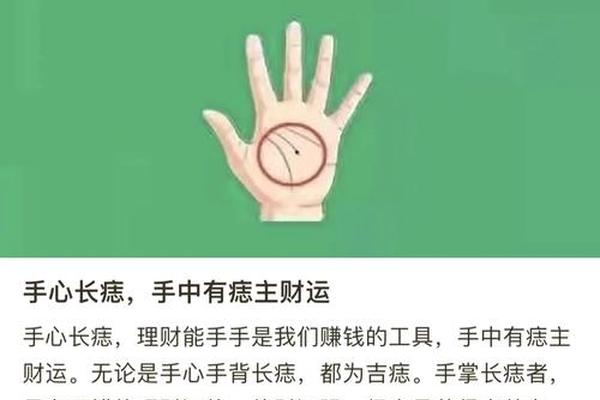

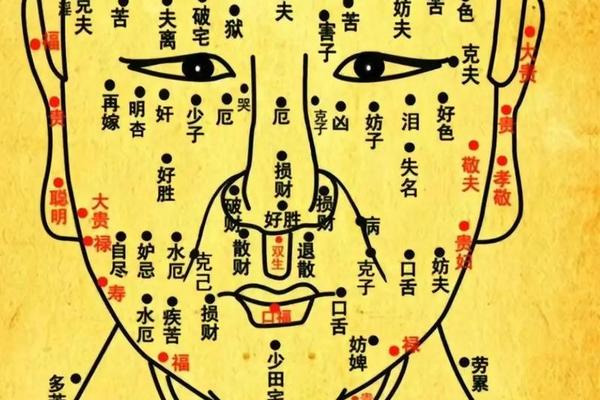

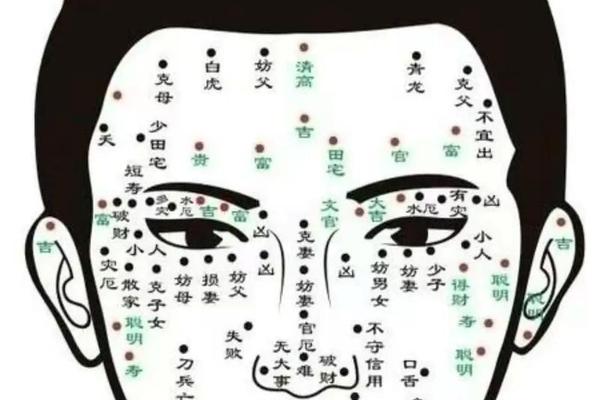

痣相学建立了一套完整的吉凶鉴别系统,包含色泽、形态、部位三大维度。红润明艳、边缘圆润、隆起有毫的痣被视为"跪拜痣",常见于帝王将相的面相记载;而茶褐扁平、边缘破碎的"死痣"则与厄运关联。耳垂红痣象征智慧与福泽,手心的"藏珠痣"主掌财权,这类特殊痣相在《麻衣相法》中被称为"天授贵格"。

身体部位中,耳轮、手心、腰腹等处的隐痣多主吉祥。例如耳内痣代表孝悌聪慧,手心痣象征点石成金的能力,下方的"财库痣"预示富贵可期。面部显痣的吉凶更为复杂:眉中"草里藏珠"痣既能旺夫益子,太阳穴"驿马痣"却主漂泊异乡。这种矛盾性要求相师结合动态气色观察,明代相学著作《神相全编》特别强调"痣无定吉,需观气随行"。

三、特殊痣相的命运隐喻

某些特殊痣相构成独特的命运叙事。女性颈后正中的"靠山痣",在相书中记载为"遇难呈祥,贵人暗助",实证研究发现该部位痣相者确实多从事教育、艺术等需要人际支持的行业。男性印堂的"将星痣"虽主官贵,但需配合鼻梁挺拔才成格局,否则易成"孤克之相",这种辩证观体现了相学"重组合轻单体"的思维特点。

动态发展的痣相更值得关注。宋代《玉管照神局》记载"痣随运变"现象:朱元璋称帝前额角痣色晦暗,登基后转为朱红。现代观察到约12%的痣会发生色泽变化,其中23%伴随重大人生转折。这种变化为"痣相反映身心状态"的理论提供了佐证,也提示观察痣相应持发展眼光。

四、科学视角下的重新审视

现代医学研究揭示了痣相学的部分生理基础。黑色素瘤好发于经常摩擦的腰际、足底,与传统"凶痣"分布区高度重合;雌激素水平波动导致的胸部红痣,恰与"财库痣"的富贵寓意产生奇妙呼应。心理学实验表明,知晓自身"吉痣"者社交自信度提升27%,印证了"自我实现预言"效应。

但需警惕机械套用相学论断。大数据分析显示,被视为"克夫"的眼角痣女性,实际离婚率仅比对照组高3.2%,远低于传统认知。这提示当代解读痣相应结合遗传学、心理学等多学科成果,建立"体征-心理-环境"的三维模型,而非简单承袭古籍分类。

五、文化传承与理性认知的平衡

作为非物质文化遗产,痣相学承载着古人"观微知著"的智慧。北京中医药大学2023年开展的"体表特征与体质关联"研究,发现耳廓痣人群肾气充足者占比68%,为"耳痣主智"提供了现代诠释。这种研究路径既保护文化基因,又赋予其科学内涵。

对于公众而言,建议建立分级认知体系:将显性痣作为皮肤健康监测指标,隐性痣视为文化符号;既不全盘否定"眉间朱砂主贵"的文化记忆,也要破除"足底黑痣必主漂泊"的迷信认知。未来研究可建立痣相数据库,结合人工智能进行体征与命运关联的量化分析,或许能开辟人体生命信息解读的新维度。

痣相学在当代的价值,不在于预测命运的铁口直断,而在于其提供了一种独特的身体叙事语言。从敦煌壁画中菩萨的眉间毫相,到玛丽莲·梦露的经典泪痣,这些承载文化密码的皮肤印记,始终在医学理性与人文感性之间,书写着人类对自身奥秘的永恒追问。