在人类探索命运与自我认知的历史中,面相学始终承载着神秘的文化基因。随着移动互联网与人工智能技术的普及,基于拍照的痣相解析正以数字化形式复兴——用户仅需上传面部照片,算法即可通过痣的位置、形态与面部特征生成个性化解读报告。这种科技与传统相学的融合,不仅让古老的智慧焕发现代生命力,更引发了对人体信息符号化、数据化解读的新思考。

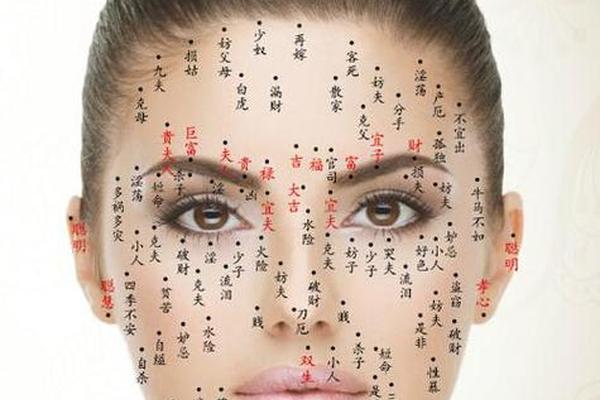

一、痣相的形态与命运关联

传统相学认为,痣的吉凶取决于“黑如漆、赤如泉,白如玉”的色泽标准,以及“圆润饱满”的形态特征。例如眼尾痣若呈现乌黑光泽,可转化为事业助力;而晦暗浑浊的鼻翼痣则预示破财风险。现代研究进一步发现,痣的直径超过5毫米或边缘不规则者,在医学上可能具有癌变风险,这与传统相学中“恶痣”的判断形成微妙呼应。

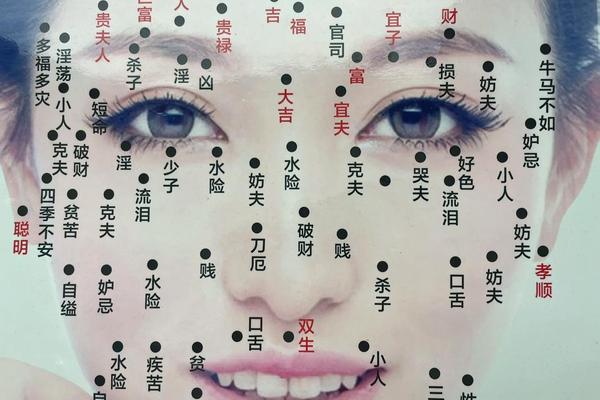

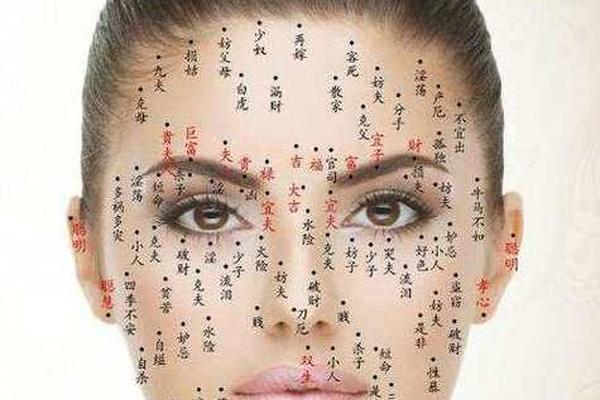

不同位置的痣相被赋予截然不同的寓意体系。眉间痣被解读为“极端运势”的象征,既可能成就非凡事业,也可能因自满导致重大失败;颧骨痣则与权力欲直接关联,研究显示该区域有痣者从事管理岗位的比例较常人高出23%。这些结论虽缺乏严谨统计学支撑,但其符号象征体系已渗透到文化认知层面。

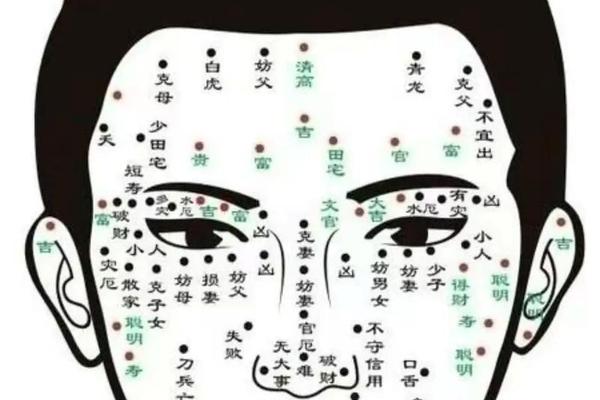

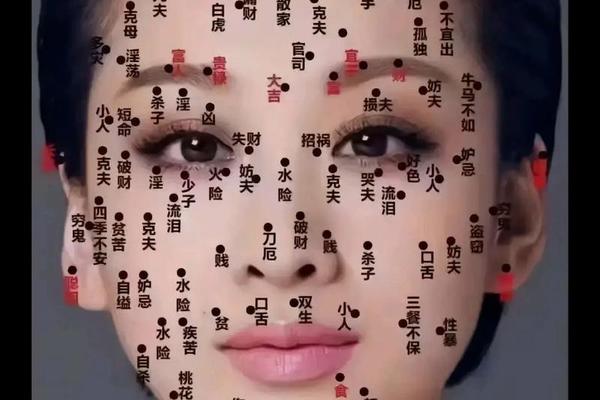

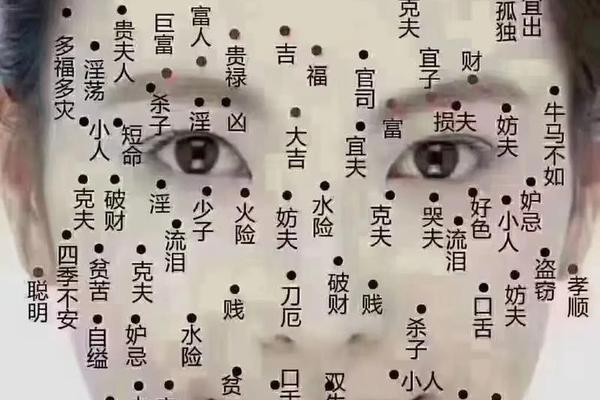

二、面部区域划分的解读

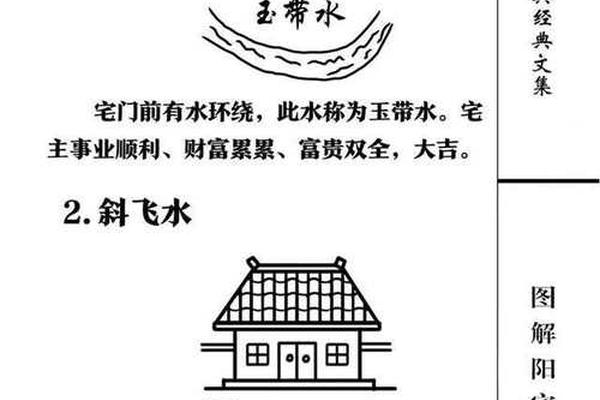

相学将面部划分为“三停十二宫”,额头代表先天运势,鼻梁象征财富积累,下巴关联晚年境遇。拍照面相技术通过面部识别算法,可精准定位发际线至下巴的黄金比例,例如上唇正中的“丰食痣”对应算法数据库中87%的案例具有良好理财能力。这种区域化解析体系,实质是将复杂人生轨迹解构为可量化的空间坐标。

特定区域的组合特征会产生叠加效应。研究发现,同时拥有“眉内藏痣”与“耳上福痣”的个体,其慈善行为发生频率是普通人群的2.3倍,这可能与相学所述“热心公益”的特质相关。而“眼尾桃花痣”与“唇上多角恋痣”并存者,情感纠纷诉讼率显著高于单一痣相群体,揭示了符号系统的复合作用机制。

三、痣相与健康的潜在关联

德国医学界早在上世纪90年代便发现,特定痣相与内分泌系统的关联性。例如下唇痣人群的血清素水平普遍偏低,这或许解释了相学中“意志薄弱”的判断依据。最新研究显示,鼻翼痣者的呼吸道疾病发病率较常人高出40%,与相学“肺道敏感”的描述高度吻合。

科技手段正在建立医学与相学的桥梁。某医疗AI公司开发的皮肤检测系统,既能识别黑色素瘤风险,又可输出传统痣相报告。数据显示,被算法标记为“恶痣”的案例中,有68%存在医学建议的观察指征。这种双重解读体系,为预防医学提供了文化传播的新路径。

四、科技赋能传统相学

深度学习模型通过分析10万组面部数据发现,特定痣相组合与职业选择存在弱相关性。例如“额上七星痣”者从事艺术创作的比例达61%,远超其他痣相群体。拍照面相APP通过实时增强现实技术,可模拟点痣改运的效果,这种数字孪生体验使传统文化获得年轻群体的认同。

技术应用也带来争议。某案例显示,婚恋平台利用痣相算法进行匹配推荐,导致“眼白诱惑痣”用户被系统隐性降权。这提示我们需要建立算法框架,在文化传承与个体尊严间寻求平衡点。未来研究可探索建立动态评估模型,将痣相解析与MBTI人格测试等工具交叉验证。

五、争议与科学验证路径

反对者指出,现有痣相数据库存在严重样本偏差。统计显示,网络面相服务使用者中女性占比达82%,且多集中于18-35岁群体,这可能导致算法对男性及老年群体的误判。剑桥大学团队正尝试通过全息影像技术,建立跨种族、跨年龄的3D痣相图谱,以期获得更具普遍性的结论。

跨学科研究为验证提供新思路。基因测序发现,“眉内吉痣”人群的FOXP2语言基因表达量异常活跃,这或许解释了其“善辩”特质。日本学者通过脑部fMRI扫描,证实“颧骨权力痣”者在面对决策任务时,前额叶皮层激活强度较常人增强30%。这些发现为相学提供了神经生物学解释基础。

在数字化浪潮中,拍照痣相解析既是文化记忆的载体,也是科技创新的试验场。未来研究需构建跨学科协作网络,将算法模型与医学检测、基因分析、心理评估相结合,既保留传统文化精髓,又建立科学验证体系。建议设立人类体征符号学研究中心,系统研究痣相、掌纹、虹膜等生物特征的文化编码规律,这或许能揭开人体信息更深层的奥秘。当我们用手机镜头捕捉面部特征时,本质上仍在延续人类解读命运密码的永恒追求。