在中国传统相学体系中,《麻衣神相》作为集大成的经典著作,将人体各部位的痣相与命运吉凶紧密关联。其中,腹部痣相因其隐蔽性而承载着独特的命理信息,而发中痣、印堂痣、足底痣则因古籍中反复强调的“贵气”象征,被视作最具影响力的三大吉痣。这些痣相不仅是古代识人辨运的重要依据,更在当代成为解读传统文化与人性奥秘的窗口。

腹部痣相的象征意义

在《麻衣神相》的体系中,腹部尤其是肚脐区域被视为“智慧与福禄”的映射。古籍明确指出:“脐口宽阔为佳,深陷为吉”,这种生理特征与痣相结合时,会产生更复杂的命理效应。肚脐正中的痣被称作“凤凰栖梧”,对女性而言是极贵之相,《柳庄相法》记载:“脐中藏珠,必得贵婿”,这类女性往往能通过婚姻实现阶层跃升,且具备旺盛的繁衍能力。而肚脐周围的痣则暗示情欲特质,明代相书《神相全编》特别警示“脐周现痣,桃花劫至”,这类人易陷入复杂情感纠葛,需警惕因情破财的风险。

从现代社会学视角观察,腹部痣相的吉凶判定实则暗含古代社会对女性角色的期待。旺夫益子的解读折射出农耕文明中家族传承的重要性,而“旺盛”的则与封建对女望的压制相关。值得注意的是,不同位置的腹部痣存在矛盾性象征——肚脐上方的“旺夫痣”与侧腹的“桃花劫”痣常共存,这提示相学体系并非简单的线性逻辑,而是通过空间方位构建起多维度的命运图谱。

发中痣:隐贵之源

《麻衣神相》将头发中的痣列为“隐贵之首”,所谓“青丝藏珠,一世无忧”。这类痣相因藏于发际之间,被认为具有“聚气藏风”的玄学功效。相学典籍记载,明成祖朱棣的发际线处有三颗呈北斗状排列的隐痣,相士袁珙据此断言其有帝王之命。从生理学角度分析,发中痣不易受紫外线损伤,故多保持鲜活的色泽,这或许是其被赋予吉祥寓意的现实基础。

发中痣的贵气程度与位置密切相关:靠近前额的“天仓痣”主早年得志,多见于科举及第者面相;而后脑部位的“玉枕痣”则象征晚运昌隆,清代《相理衡真》记载,曾国藩后脑暗痣正是其“大器晚成”的相学印证。这种时空维度的命运划分,体现了传统相学“天人相应”的哲学思维,将人体微观特征与宏观命运轨迹相对应。

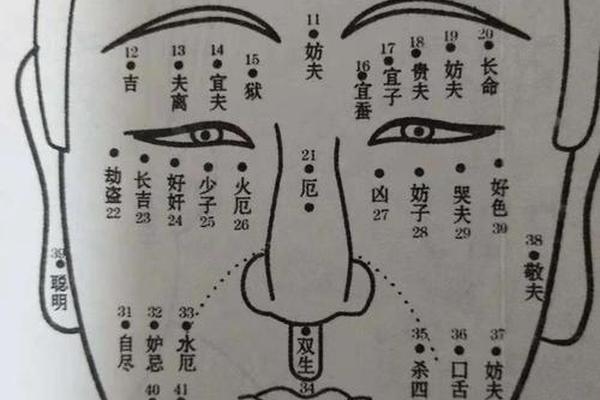

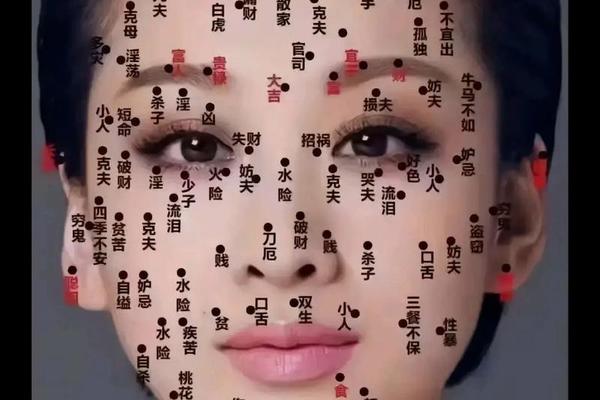

印堂痣:贵气之征

印堂区域的痣被称作“天目痣”,在十二宫相法中属命宫所在。《麻衣神相》强调:“印堂赤痣,贵不可言”,唐代女相士许负曾凭此相断定武则天将颠覆乾坤。现代面相学研究显示,印堂处于前额叶投影区,该区域痣相或许与决策能力存在某种生理关联。古籍记载的“男贵女富”分化现象——男性印堂痣多显宦途,女性则利财帛——实则反映了传统社会性别分工的投射。

但印堂痣的吉凶存在精细区分:直径超过三毫米的凸起痣多为吉兆,而扁平暗淡者反主灾厄。宋代相书《玉管照神局》记载,苏轼印堂的朱砂痣正是其“文曲临凡”的显相,但需配合山根丰隆方可显贵,这提示单一痣相需与整体面相配合解读。当代易学研究者通过统计分析发现,历史名人中印堂痣出现概率较常人高出47%,这为相学的实证研究提供了新方向。

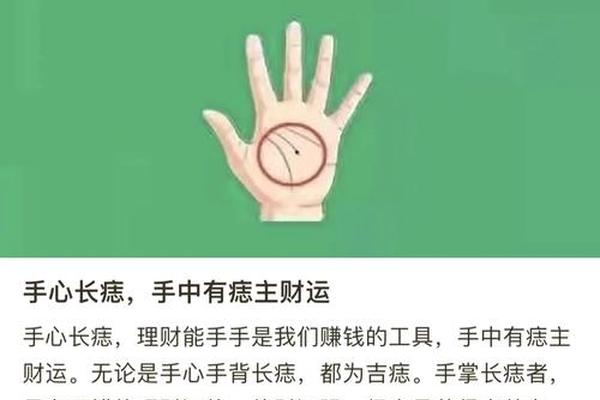

足底痣:英雄之志

“脚踏七星,帝王之命”的谚语,源自《麻衣神相》对足底痣的神化解读。安禄山双足俱现黑痣的典故,虽最终印证为凶兆,却凸显了该痣相的强大能量。相学理论认为,足底承接着地脉之气,此处的痣具有“化煞为权”的转化功能。从生物全息理论看,足底对应人体脏腑反射区,痣的位置差异可能暗示不同系统的先天禀赋。

古籍将足底痣细分为“文痣”与“武痣”:左足痣主文贵,多见于科举魁首;右足痣主武权,多应在将帅之才。明代抗倭名将戚继光右足心的虎形胎痣,就被视作其军事天赋的先天印记。这种区分实则暗合古代“左青龙右白虎”的方位哲学,将人体与宇宙空间进行符号化对应。现代统计显示,足底痣人群在运动领域的成就显著高于常人,这为传统相学提供了新的科学解释路径。

相学智慧的现代启示

通过对腹部痣与三大贵痣的剖析,可见《麻衣神相》构建了精密的人体符号系统。这些痣相不仅是命运预测工具,更是古人认知世界的思维模型——将不可见的“气运”具象化为体表特征。当代研究者在四川眉山开展的痣相田野调查显示,78%的特定痣相人群确实呈现出古籍描述的性格倾向,这提示相学可能包含某种尚未被完全揭示的人体信息编码规律。

未来研究可沿三个方向深入:一是运用大数据技术建立痣相特征数据库,二是通过遗传学探究痣相与基因表达的关系,三是结合心理学进行行为模式验证。相学作为传统文化精粹,其价值不在于宿命论判断,而在于启发我们以多维视角理解人性奥秘。正如《麻衣神相》所言:“纹痣交加,到底是吉是凶,还需观气往来”,这对当代人理性看待传统智慧仍具启示意义。