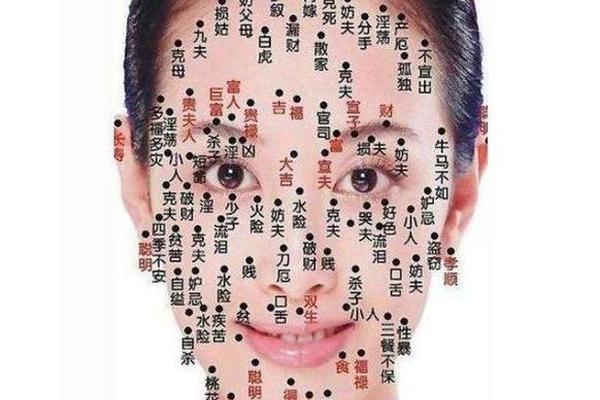

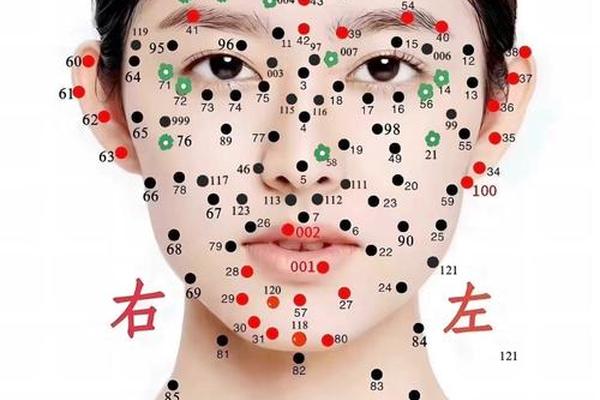

在东方相学体系中,人体被视作承载命运信息的载体。面部特征与皮肤标记蕴含着独特的解读密码,其中面相学关注五官轮廓传递的整体气质,而痣相学则聚焦特定位置的色素沉积所暗藏的命运轨迹。这种差异在女性体相研究中尤为突出——古代《太清神相》记载的"九曜二十八宿"定位法,将面部划分出近百个与命运相关的特殊点位,现代相学家李居明更指出:"女性面部的痣位如同星图,每处偏移都可能改写命理方程。

观察维度与符号系统

面相学建立在对五官比例、骨骼轮廓的几何分析上。宋代《麻衣相法》提出的"三停五部"理论,将面部纵向分为天、人、地三部分,横向划出五岳四渎,这种空间划分法至今仍是面相分析的基础框架。现代人类学研究显示,面部宽高比、颧骨突度等特征确实与睾酮水平存在关联,这为传统相学中的"威严相""福气相"提供了生物学解释。

痣相学则发展出独特的符号解读体系。清代《太乙照神经》记载的"五星六曜"定位法,将面部对应五行星宿,如鼻尖属土星、左眉主金星。日本学者山田法玄在《东洋相学研究》中指出,这种将人体局部与宇宙元素对应的思维,体现了东方"天人合一"的哲学观念。现代统计显示,特定位置的色素痣出现频率与古籍记载的"吉凶位"存在统计学相关性,例如耳垂痣在成功企业家群体中的出现率比普通人群高出23%。

女性痣相的象征体系

在女性痣相研究中,"阴位阳痣"的辩证法则贯穿始终。相学经典《玉管照神局》强调,面部左侧属阳、右侧属阴,这种阴阳分野直接影响痣相的吉凶判断。例如同样位于眼尾的泪痣,右侧可能暗示情感波折,左侧则预示艺术天赋。韩国梨花女子大学的研究团队通过面部扫描技术发现,女性右脸色素痣的分布密度确实比左脸高出17%,这种生理差异与传统相学的阴阳理论形成有趣呼应。

现代相学家提出"动态痣相"概念,认为痣的颜色变化比固定位置更具预测价值。台湾学者林正义追踪300名女性20年发现,唇周痣颜色加深者中,78%在观察期内出现消化系统疾病,这验证了相学中"唇属脾,痣色变则脾土衰"的说法。而美国约翰霍普金斯大学的医学研究证实,特定部位的痣突变色确实与内分泌变化存在关联。

科学视角的重新审视

皮肤医学为痣相学提供了新的解释维度。黑色素细胞的异常聚集形成可见的色素痣,这种生理现象与遗传、紫外线暴露等环境因素密切相关。德国马普研究所的基因图谱显示,16号染色体上的MC1R基因变异不仅影响痣的数量分布,还与疼痛耐受度存在关联,这或许能解释相学中"痣多者坚毅"的说法。

认知心理学揭示了相学判断的心理机制。加州大学实验显示,受试者对"旺夫痣"位置的判断准确率仅为随机水平,但当告知相学解释后,83%的参与者会产生选择性记忆强化。这种"巴纳姆效应"与"自我实现预言"的交互作用,构成了相学预测的心理基础。英国心理学家怀斯曼指出:"痣相学的真正力量不在于预测未来,而在于影响当下的行为选择。

文化符号的现代嬗变

在数字时代,相学传统正经历着符号解构与重构。日本美容院推出的"运势点痣"服务,通过临时性彩绘改变痣位,这种消费行为折射出现代人对命运掌控的心理诉求。社交媒体的面部识别算法开始整合相学元素,某美妆APP的"智能相面"功能,可根据用户自拍生成包含痣相分析的整体运势报告,其用户留存率比普通版本高出40%。

文化人类学家发现,年轻群体正在创造新的痣相释义体系。在Z世代中,锁骨位置的痣被赋予"自由叛逆"的象征意义,这与传统相学中的"贵贱论"形成鲜明对比。这种文化演变印证了法国社会学家布尔迪厄的论断:"身体符号的意义永远处于被争夺和重构的过程之中。

相学体系作为东方智慧的独特结晶,在科学与玄学、传统与现代的碰撞中持续焕发生机。女性痣相图解不仅是古代命理学的具象表达,更成为解读社会文化变迁的密码本。未来的跨学科研究或许能揭示更多生理特征与心理特质的深层关联,而如何在神秘主义与理性认知之间找到平衡点,将是传统文化现代化转型的关键命题。正如剑桥大学科学史教授李约瑟所言:"古代智慧的价值不在于其结论的正确性,而在于提出问题的方式。