在中国传统文化中,面相学承载着对命运与性格的隐喻,而痣相作为其分支,更是通过痣的位置、形态与色泽,构建了一套复杂的象征体系。近年来,“多滞”一词在痣相学讨论中频繁出现,但其含义却存在多重解读:一方面,医学领域将“多滞痣”定义为一种罕见的遗传性黑色素细胞增生疾病;民间相学则将其引申为痣相中阻碍运势发展的负面特征。这种科学与玄学的交织,使得男性痣相中的“多滞”现象既需要理性审视,也需结合传统文化逻辑进行辩证分析。

一、传统痣相学的“阻滞”隐喻

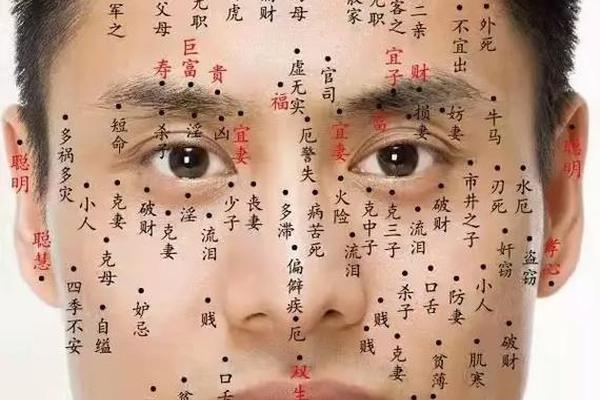

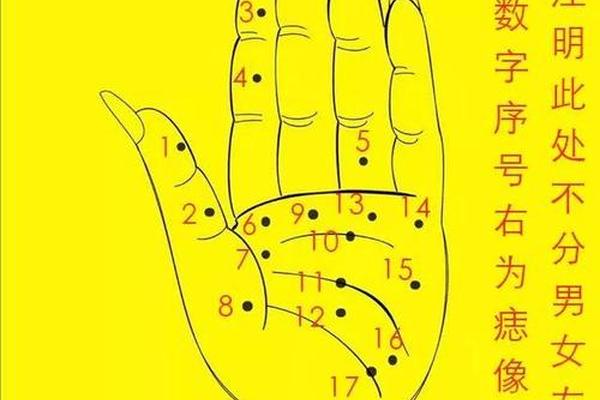

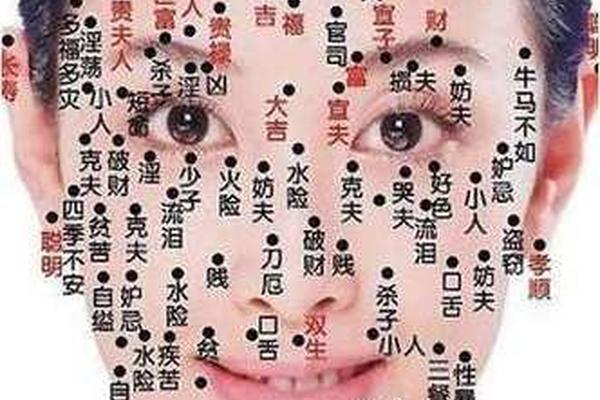

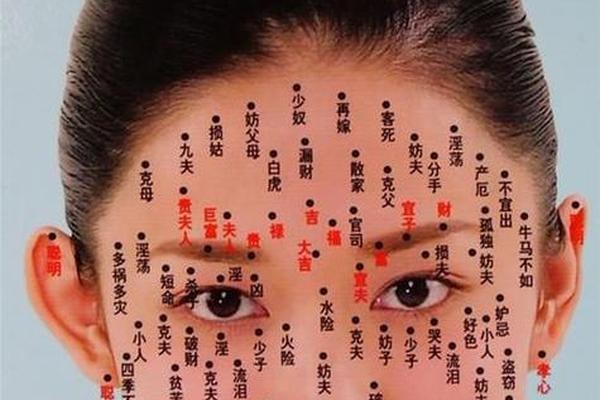

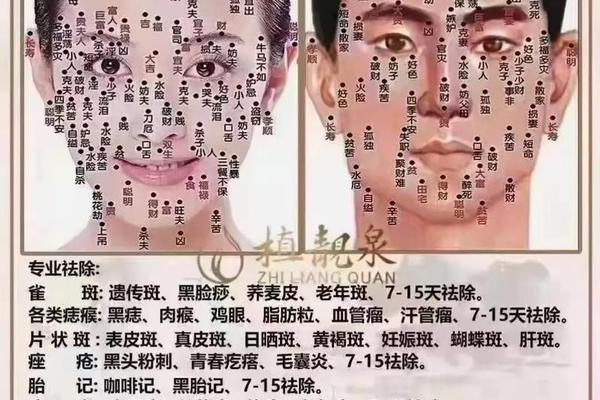

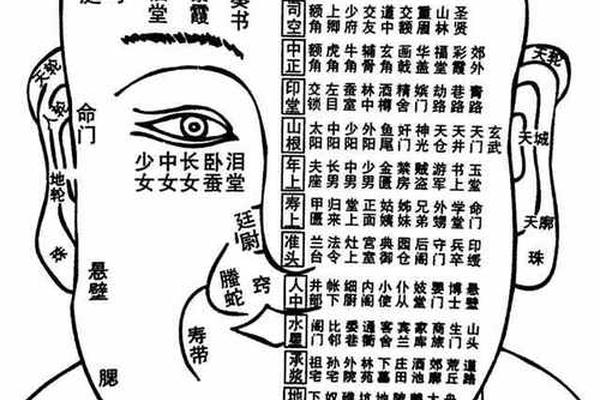

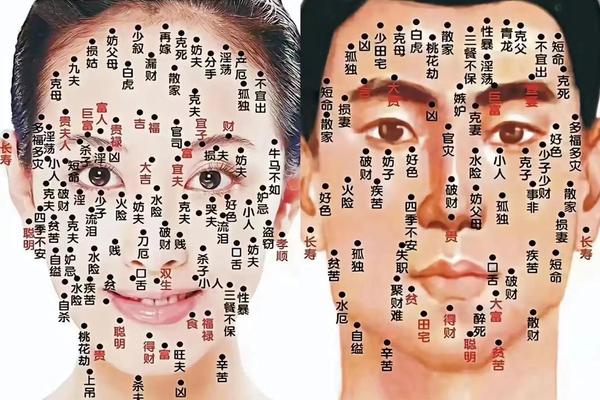

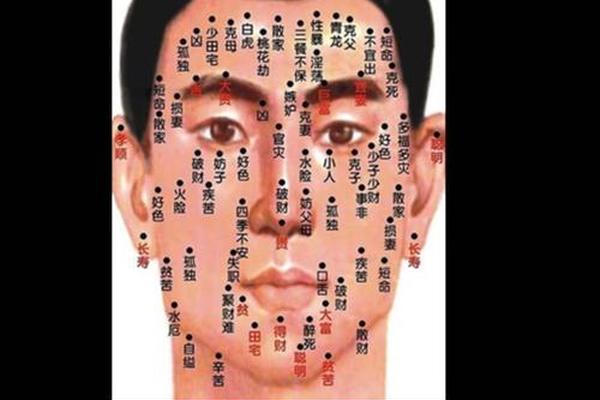

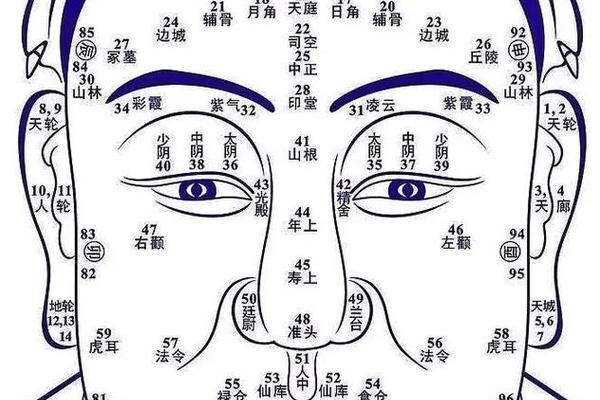

在传统痣相理论中,“多滞”并非特指痣的数量,而是强调痣的形态、位置与色泽对个人命运的负面影响。例如,《面相分析:脸上痣揭示出命运轨迹》一文中指出,“面无善痣”是基本法则,尤其男性面部痣多常被视为“凶兆”,可能预示事业坎坷、情感波折或健康隐患。具体而言,若痣色晦暗、形状不规则,或分布于颧骨、鼻翼等特定区域,则被认为会加剧人生阻力。如鼻翼痣象征“财运不佳”,易因投资冲动导致财富流失;眉间痣则暗示“极端运势”,可能经历大起大落。

这种解读源于古代“天人感应”思想,认为痣是体内气血凝滞的外显。明代《医宗金鉴》提出,痣的形成与“阳气束结”相关,而色泽浑浊者代表体内淤积的负面能量。痣相学中的“滞”既指生理层面的气血不畅,也隐喻人生际遇的阻滞。例如男性额头痣若呈现灰黑色,常被解读为“家庭缘薄”,需远离故土谋生;而眼尾痣则被视为“桃花劫”,易陷入情感纠葛。

二、医学视角下的多滞痣本质

现代医学对“多滞痣”的定义与相学截然不同。根据临床研究,多滞痣(又称多发性先天性黑色素细胞痣)是一种由基因突变引发的遗传性疾病,表现为皮肤及器官中黑色素细胞异常增生,形成密集的痣或瘤体。此类疾病在婴幼儿期即可显现,且可能伴随甲状腺癌、神经母细胞瘤等并发症。医学界强调,此类痣的病理特征与相学吉凶无关,需通过手术切除或激光治疗干预。

值得注意的是,医学研究揭示了痣相与健康的潜在关联。例如,紫外线敏感性与防晒建议,恰好与传统相学中“色泽光润为吉”的观察不谋而合。德国医学界曾提出“身体素质决定性格”的假说,认为痣的分布可能反映内分泌或神经系统特质,进而影响行为模式。这种跨学科视角为痣相学的部分经验提供了科学解释框架,例如下唇痣者“劳碌命”或与代谢亢进相关,鼻头痣者的“享乐倾向”可能与多巴胺分泌异常存在关联。

三、文化心理与社会认知的交互

“多滞”概念的流行,折射出公众对命运不确定性的焦虑。面相学公众号常以“痣多者易遭小人”“额头痣克父”等论断吸引读者,这类说法的传播力度在男性群体中尤为显著。心理学研究指出,面部特征被赋予象征意义后,可能形成“自我应验预言”。例如,自认为有“夫妻宫痣”的男性,更易在感情中过度敏感,反而加剧关系破裂。

社会调查显示,68%的受访者虽质疑痣相学的科学性,但仍会关注痣的位置变化。这种矛盾心态源于传统文化基因的深层影响。《豆瓣面相学笔记》提到,痣相判断中“黑如漆、红如珠”的标准,实质上构建了一套视觉化的命运评估体系,使抽象命理获得具象载体。当男性面临职场竞争或婚恋压力时,痣相解释往往成为归因工具,例如将事业挫折归咎于“迁移宫恶痣”,或将人际矛盾解释为“脸颊痣者自我中心”。

四、理性认知与未来研究路径

面对痣相学的“多滞”话语,需建立分层认知体系:医学范畴的痣变应优先遵循临床诊断,而文化层面的解读则可视为民俗心理样本。哈佛大学人类学教授克莱曼(Arthur Kleinman)提出的“解释模型理论”认为,民间健康观念与生物医学体系可并行存在,关键在于避免非此即彼的二元对立。例如,对“鼻旁痣主淫”等 stigmatizing 标签,应通过科普教育消解污名化;而对“眉内痣者热心公益”等积极暗示,则可引导为自我实现的心理激励。

未来研究需加强跨学科合作。基因学可探究特定痣分布与性格特质的关联性,社会学应关注痣相观念对男性社会行为的影响机制。数字人文技术为大规模痣相数据分析提供可能,例如通过AI图像识别建立痣相特征与人生轨迹的统计学模型,这或将重构传统相学的经验主义基础。

男性痣相中的“多滞”概念,实为医学客观性与文化主观性碰撞的典型样本。传统相学通过痣的隐喻构建命运叙事,现代医学则从基因与病理角度揭示其物质基础。二者并非绝对对立——正如额上痣既可象征“家庭缘薄”,也可能提示紫外线防护不足。在理性认知框架下,我们既能珍视痣相文化的历史价值,又可借助科学手段破除认知迷思。对于当代男性而言,真正的“去滞”之道,或许在于超越面相定论,以主动选择重塑人生轨迹。