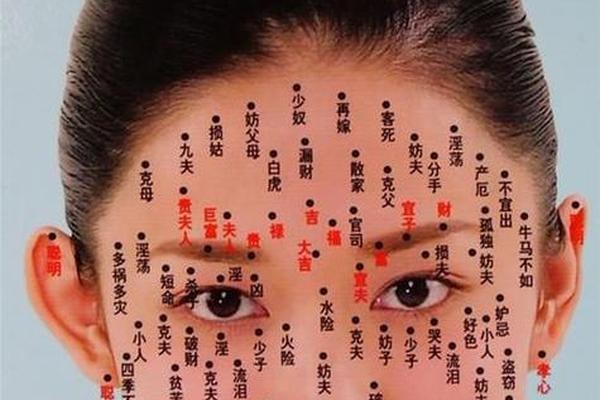

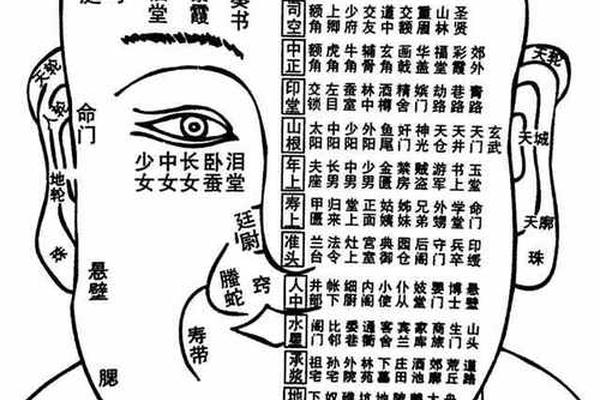

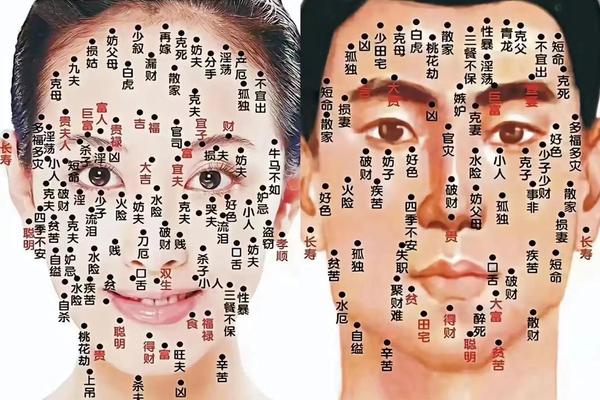

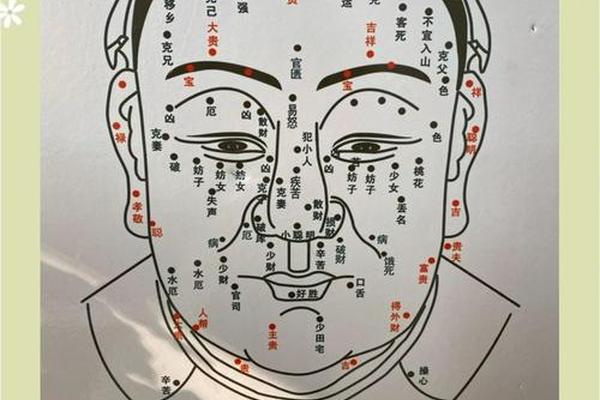

在数字化浪潮的推动下,传统相术与现代科技碰撞出新的火花——免费测试痣相与拍照测痣相服务悄然兴起。用户只需上传一张面部或身体痣点的照片,算法便能通过图像识别技术,结合传统痣相学的逻辑,生成关于性格、运势甚至健康风险的解读报告。这类服务既迎合了人们对自我探索的好奇心,又以“零门槛”的方式降低了传统相术的参与难度。据统计,某社交平台上相关话题的讨论量已突破千万,部分应用下载量更在一年内激增300%。这种“科技+玄学”的模式,究竟是文化传承的创新,还是商业包装的迷信?其背后的科学性与社会价值值得深入探讨。

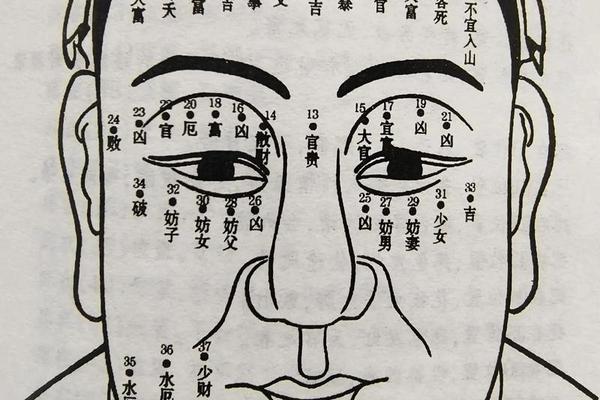

从技术实现来看,拍照测痣相的核心在于图像分割与特征提取。例如,专利CN108451501A提出了一种基于像素分析的痣颜色和面积评估方法,通过RGB矩阵转换与光谱分析,量化痣的形态特征。这类技术目前多用于医学领域的皮肤病变监测(如鲜红斑痣),与运势解读并无直接关联。商业平台则通过建立痣相数据库,将传统相术的“吉凶”标签与算法模型结合,形成看似科学的分析结果。这种数据化重构,既延续了《黄帝内经》以来“体表特征映射命运”的思维,也暗含了现代人对确定性的焦虑与对快捷答案的依赖。

二、科学视角下的争议与矛盾

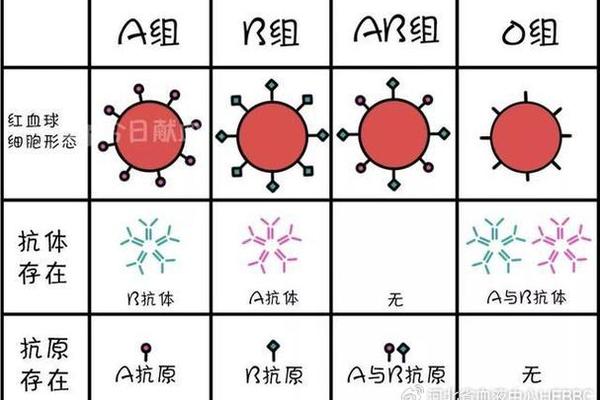

现代医学对痣的认知与传统相术存在根本分歧。医学研究表明,痣是黑色素细胞聚集形成的皮肤现象,其位置、颜色与遗传、紫外线暴露等生理因素相关,而非命运象征。例如,网页44提到的鲜红斑痣评估专利,核心目标是监测皮肤健康风险(如黑色素瘤),而非占卜吉凶。世界卫生组织数据显示,全球每年新增皮肤癌病例中,约30%与痣的恶性转化有关,这进一步凸显了科学认知的重要性。

心理学研究则为痣相测试的流行提供了另一种解释。巴纳姆效应(Barnum effect)表明,人们容易接受模糊、普适的性格描述并认为其适用于自身。例如,某平台将“嘴角有痣”解读为“善于社交”,这种宽泛结论恰好契合大众心理预期。自我实现预言理论指出,相信“吉痣”者可能因积极心态提升社交表现,而“凶痣”标签则可能引发焦虑。这种心理机制使痣相测试在缺乏科学依据的情况下,仍能产生实际影响。

三、文化传承与商业化的博弈

痣相学的文化价值不容忽视。从《痣相图解》中“额中痣主贵”的记载,到民间艺术中象征福运的“美人痣”,痣相文化已融入审美与体系。例如,网页31提到“耳垂痣主聪慧”的说法,在戏曲脸谱设计中常被用于塑造智者形象。这种文化符号的延续,使拍照测痣相成为传统民俗的数字化延伸,也为年轻群体提供了接触文化遗产的新途径。

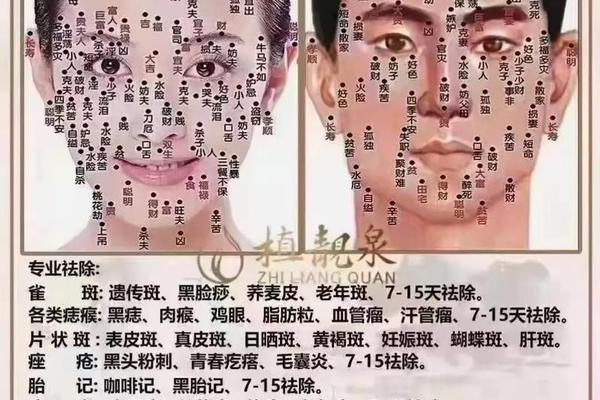

商业化浪潮正在重塑痣相学的本质。部分平台通过“10处富贵痣”等营销话术(如网页33列举的女性财运痣位),将文化符号转化为消费诱导。更值得警惕的是,某些服务隐含医疗建议,如通过痣相判断疾病风险,这可能延误正规诊疗。香港与内地的切痣案例对比显示,科学医疗流程(如术前检查、术后护理)与迷信行为存在显著差异,这提示商业化服务需明确科学与玄学的边界。

四、未来发展的理性路径

技术创新可推动痣相测试向科学化转型。例如,结合AI皮肤检测技术,在娱乐性解读中嵌入健康预警功能,如识别不规则痣形并提示就医。跨学科研究可探索痣相文化的社会心理机制,如通过大数据分析特定痣相标签与用户行为的相关性,从而揭示传统文化对现代认知模式的潜在影响。

从层面,需建立行业规范以避免误导。建议平台在测试结果中标注“娱乐参考”声明,并链接医学知识科普(如网页11强调的“痣相不替代医学诊断”)。与学术机构可联合制定评估标准,区分文化应用与健康服务,引导公众理性看待痣相测试的双重属性。

免费测试痣相与拍照测痣相的兴起,折射出科技赋能传统文化的复杂图景。它既是民俗智慧的创新表达,也暗含商业投机与认知风险。未来,唯有坚持科学理性与文化尊重的平衡,才能让这一现象摆脱“迷信”争议,真正成为连接过去与未来的数字桥梁。正如《痣相图解》所言:“知痣相者,须知其形易辨,其理难明”——在算法时代,我们更需以批判性思维解读每一颗痣背后的符号意义,而非简单接受数据生成的命运判词。