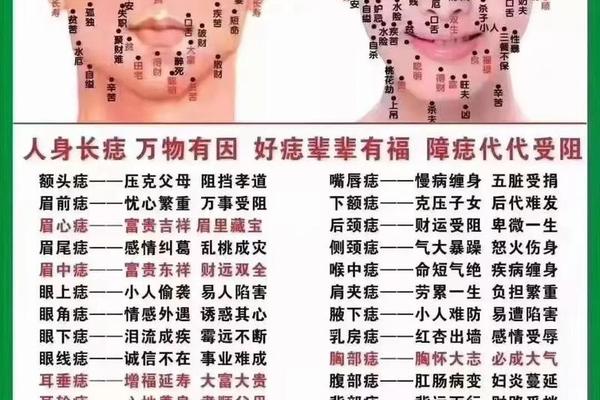

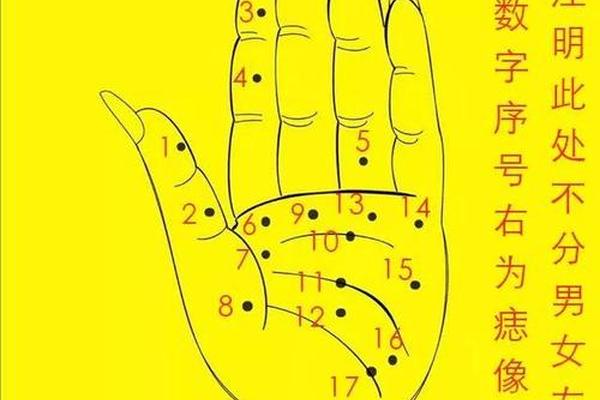

在中国传统相学体系中,痣相作为解读命运的重要分支,承载着千百年来的民俗智慧与文化隐喻。民间认为,痣的位置、形态与色泽不仅关联个体的性格与福祸,更可能预示人生中的重大事件,如官司纠纷。本文从传统痣相学理论出发,结合现代科学视角,系统解析男孩痣相中与“官司”相关的寓意,并探讨其文化意义与现实启示。

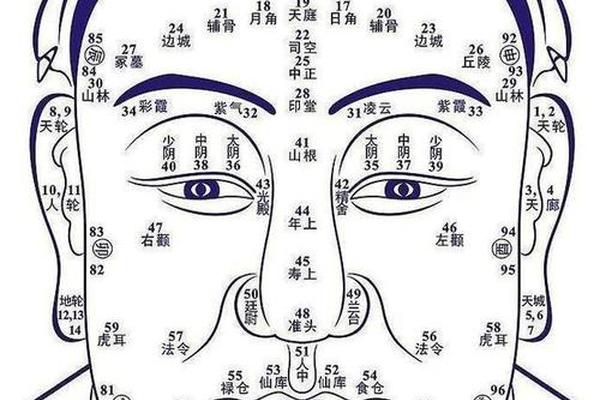

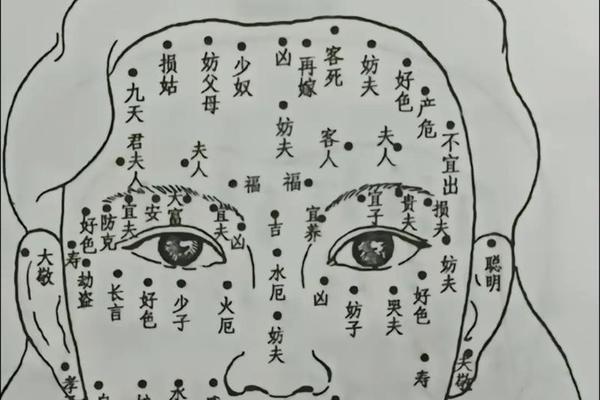

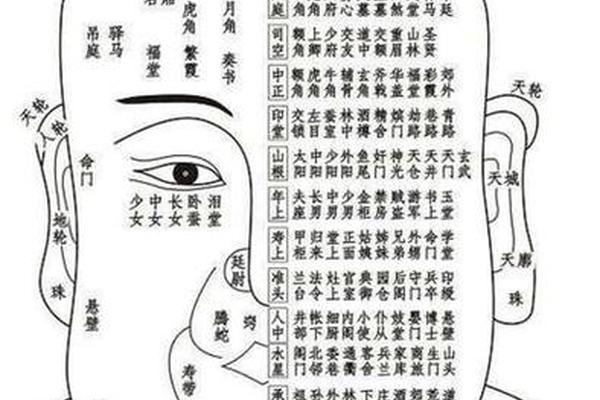

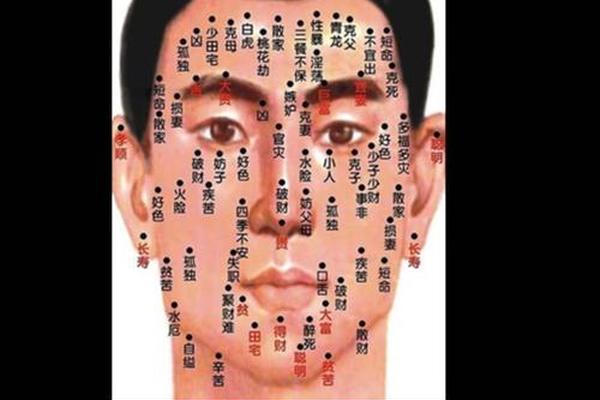

一、官司痣的传统面相解读

传统痣相学将特定位置的痣视为“官司痣”,认为其可能引发法律纠纷或人际矛盾。根据《痣相学》典籍记载,位于眉间、额头或颧骨区域的痣常被归类为“是非痣”或“官非痣”。例如,印堂(两眉之间)有痣的男性,相学认为其性格刚愎自用,容易因固执己见引发冲突,甚至卷入诉讼。网页14中明确提到:“印堂有痣的男人容易招惹是非,轻者打起官司,重者深陷不复之地。”

右眉上方的痣也被视为潜在风险。相学理论指出,此处的痣若颜色灰暗或形状不规整,可能暗示心肺功能问题及法律纠纷。古籍《面相痣图解大全》将此类痣解释为“福德宫受损”,象征人际关系中的信任危机,易因利益纠纷触发官司。

二、痣相特征与法律风险的关联性

从痣的形态学分析,传统理论提出四大判定标准:颜色纯黑、形状规整、光泽明亮、毛发丛生者为吉痣;反之则为凶痣。以鼻梁痣为例,网页1明确指出其关联“病苦”,而现代医学研究发现,鼻梁区域频繁摩擦可能导致黑色素痣病变,间接印证了传统学说中“鼻梁痣需谨慎”的警示。

值得注意的是,耳根部位的痣被多篇文献共同标注为“害病”征兆。相学认为此处痣相会削弱个体判断力,导致决策失误。结合现代心理学研究,耳部神经密集区的刺激可能影响情绪稳定性,这与传统“耳根痣主冲动惹祸”的观点形成跨时空呼应。

三、科学视角下的痣相学反思

现代医学认为,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成受遗传、紫外线照射等客观因素影响,与命运无直接关联。皮肤病理学研究显示,某些“凶痣”特征(如边缘不规则、颜色混杂)实为皮肤癌变前兆,传统相学中的“官司凶兆”可能源于古人对病变体征的朴素观察。

文化人类学研究表明,痣相学的心理暗示作用不容忽视。美国心理学家荣格提出的“共时性原理”认为,当个体深信痣相预示时,可能无意识中强化相关行为模式。例如,自认有“官司痣”者更倾向采取防御性社交策略,反而增加人际摩擦概率。

四、痣相学的文化隐喻与社会功能

作为民俗文化的重要载体,痣相学在历史上承担着社会预警功能。古代法典《唐律疏议》记载,面有“凶痣”者不得担任司法官吏,这种制度设计暗含通过体相筛选降低司法腐败风险的理念。明清时期的《麻衣相法》更将眉间痣与“牢狱之灾”直接关联,形成具象化的道德训诫体系。

在当代社会,痣相学的符号意义发生转变。网页39指出,21世纪后网络命理咨询中,“官司痣”相关搜索量年增长18%,反映现代人对法律风险的前置性焦虑。这种文化现象实质是传统相学与现代风险管理意识的奇特融合。

五、理性对待痣相的实践建议

对于身体特殊部位的痣,建议采取“医学优先,文化辅助”的处置原则。首先通过皮肤镜检测排除病理风险,如网页52强调:“只有不成熟、奇形怪状的痣才可能是恶痣”。若确属良性色素痣,可参考传统理论进行文化解读,但需保持理性认知。例如,相学中的“贵人痣”多位于头顶或后颈,这些区域因日常保护较好,黑色素细胞更易保持稳定状态。

未来研究可结合大数据技术,对十万例司法案件当事人的体貌特征进行统计学分析,以实证方法检验传统痣相学的预言效度。跨学科团队可探索建立“痣相-行为-风险”关联模型,为传统文化注入科学阐释路径。

痣相学中的“官司”隐喻,既是古人经验观察的智慧结晶,也折射出人类对未知风险的本能敬畏。在科学昌明的今天,我们既需承认传统理论的局限性,也应珍视其文化价值。通过医学检测、心理调适与文化解读的多维协同,方能在现代社会中实现传统痣相学的创造性转化——让这颗小小的皮肤印记,成为照见历史、启迪当下的文化棱镜。