痣相学作为中国传统文化的重要组成部分,其历史可追溯至《黄帝内经》中对人体标记与自然关联的记载。黄山居士所著的《痣相大全》系统性地将痣的位置、颜色、形状与命运关联,提出“显痣多凶,隐痣多吉”的核心理论。书中指出,痣不仅是生理现象,更是阴阳五行在人体映射的符号,例如红色痣象征活力与吉兆,黑色痣则暗示内敛或波折。这一理论框架在相面术中得以深化,通过图解形式将面部、手足等部位的痣相与性格、运势关联,形成了一套独特的解读体系。

现代相学研究者进一步扩展了痣相学的维度。如《应痣歌诀》通过“额头膝上面胸前”等口诀,将痣的分布规律与人生轨迹对应,强调痣相需结合动态观察。黄山居士在书中特别提出“痣毫共生”理论,认为痣上生毛者多具潜力,如山林草木般蕴含生机。这种将自然意象与人体相学结合的方法,体现了传统相术“天人合一”的哲学根基。

二、身体痣相的命运映射规律

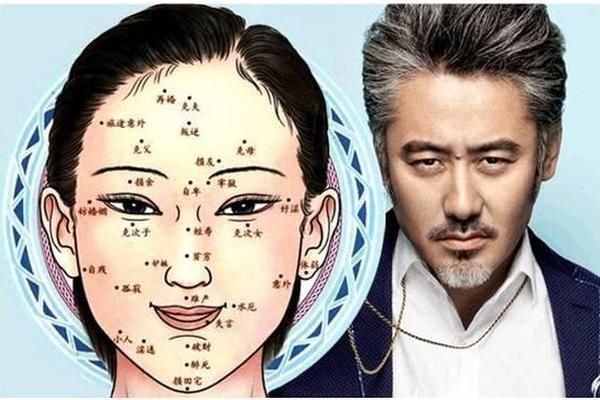

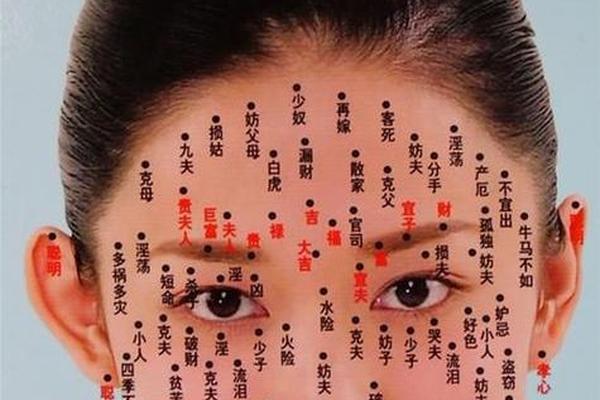

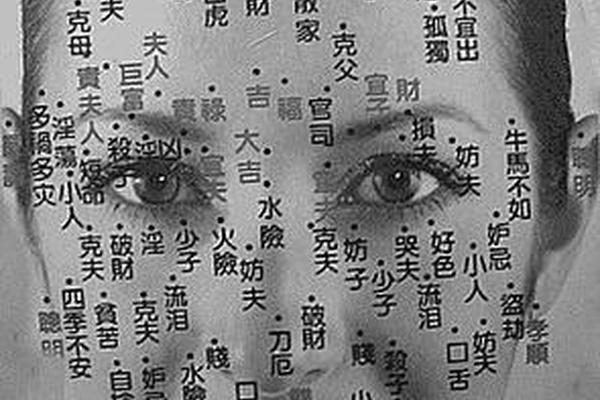

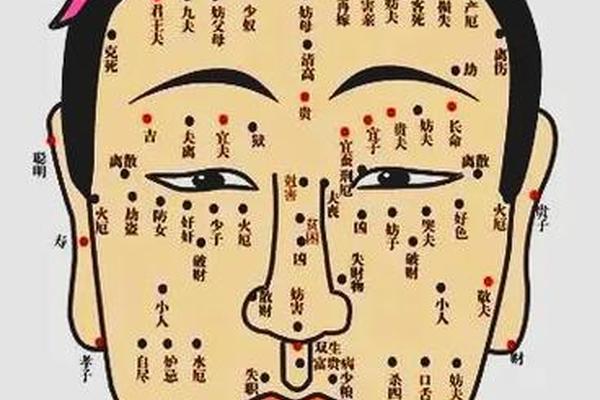

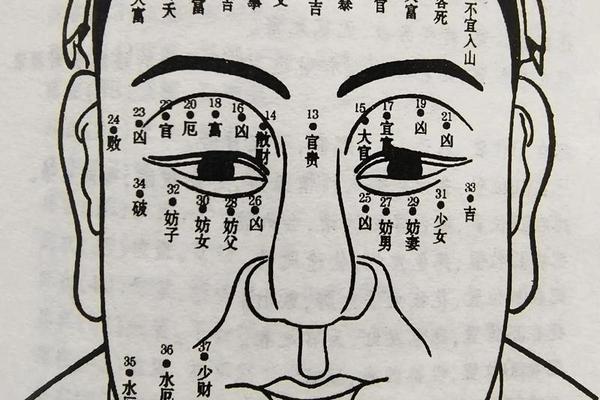

面部痣相被认为是命运的核心映射区。《痣相大全》将面部划分为十二宫位,例如鼻梁痣主财运波动,而颧骨痣暗示权力得失。网页16的面痣图解显示,眉间痣(位置6)象征智慧与贵人运,但若生长于眼尾(位置19)则预示感情纠葛,这种矛盾性反映了相学“吉凶并存”的特点。黄山居士特别强调“三庭五眼”的协调性,认为痣若破坏面部比例,即使位置吉利亦需谨慎解读。

身体其他部位的痣相同样蕴含深意。手脚痣象征行动力与财富积累,如拇指与食指间的“聚财痣”代表把握机遇的能力,而足底痣(位置33)则需警惕“水厄”风险。隐私部位的痣相在传统文化中被视为禁忌,但《痣相大全》突破性提出:此类痣相反映情感模式,如腰腹痣主情欲旺盛,需通过修身养性平衡能量。这种将生理特征与道德修为结合的解读,展现了相学的维度。

三、相面术的实践方法论演进

传统相面术强调静态观察,现代研究者则发展出动态分析法。网页37提出的“痣色流年”理论认为,痣的颜色会随运势变化而改变,如红色痣转暗预示运势转折,需结合节气变化观察。《应痣歌诀》中“目后须知腰膝畔”等口诀,揭示痣相需通过身体对应关系进行系统性推演,如耳部痣相可关联肩颈健康。这种整体观超越了单一部位的机械解读。

数字化时代为相面术带来新可能。网页19显示,电子版《痣斑纹相丰水全书》已运用AI技术分析痣相三维特征,结合大数据建立运势预测模型。但学者警告,技术化解读需保持人文关怀,避免陷入“算法决定论”。黄山居士在修订版中新增“痣相修心篇”,强调“相由心生”的能动性,主张通过品德修养转化痣相的负面暗示。

四、争议与科学验证的双重路径

痣相学的科学性始终备受争议。医学界指出,部分“凶痣”实为皮肤病变前兆,如网页8提及的“满脸痣多易犯血光”,可能与黑色素瘤风险相关。但文化研究者认为,相学中的经验性观察蕴含古人的人体认知智慧,如“法令痣主统御力弱”与现代领导力研究中的微表情理论存在暗合。这种跨学科对话为传统相学注入了新活力。

未来研究可探索两条路径:一是运用皮肤病理学验证传统痣相分类,如红色痣与毛细血管增生的关联;二是通过社会学统计,验证特定痣相人群的职业分布规律。网页24提出的“痣相心理学”概念,建议建立痣相特征与MBTI人格类型的相关性模型,这或将成为传统文化现代化的重要突破口。

总结与展望

痣相学作为连接形而上与形而下世界的文化符号,既承载着古人“观天察地”的智慧,也面临着现代科学的审视。黄山居士的《痣相大全》与相面术图解构建的体系,为理解人体与命运的复杂关系提供了独特视角。在继承传统的需警惕宿命论倾向,强调“知命而不认命”的积极态度。未来的研究应加强跨学科合作,在医学验证与文化阐释之间寻求平衡,使这门古老学问在当代焕发新生。对于普通读者,建议以开放而不盲从的态度看待痣相,将其作为自我认知的辅助工具,而非人生抉择的绝对准则。