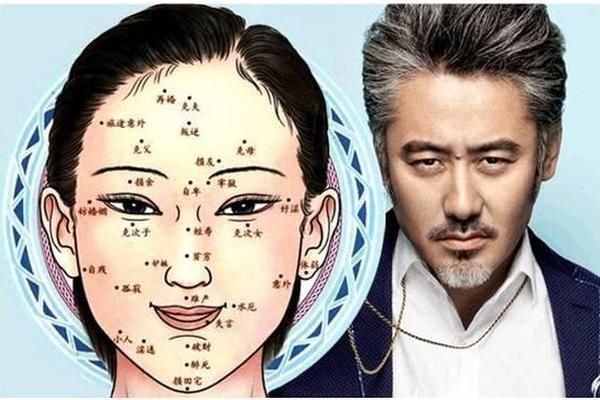

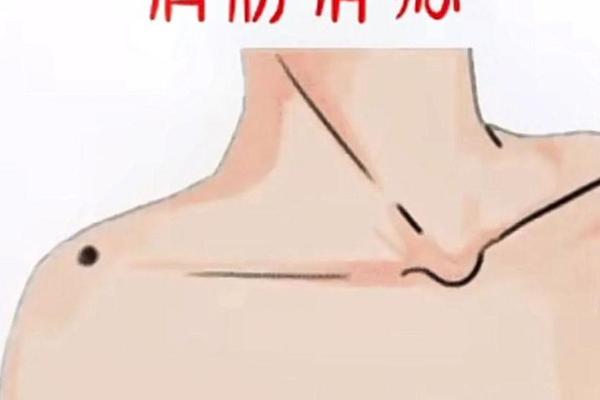

在相学与民俗文化中,身体上的痣常被赋予超越生理现象的象征意义,而脖子作为连接头部与躯干的“生命通道”,其痣相更被视为窥探命运的重要窗口。其中,脖子右侧的痣因其位置的特殊性,引发了诸多关于福祸、性格与命运的探讨。无论是民间“左凶右吉”的朴素认知,还是传统命理中结合性别、形态的复杂解读,这颗痣承载着人们对未知命运的敬畏与对自我认知的渴求。以下从多个维度解析脖子右侧痣相的象征意义与文化内涵。

传统命理中的吉凶象征

在传统相学中,脖子右侧的痣常被视为“吉痣”,其核心寓意可归纳为财运亨通与贵人相助。例如,脖右痣主财运旺盛,拥有此痣者一生鲜少为金钱发愁,即便出身平凡,亦能通过后天努力积累财富。部分解读进一步指出,若痣形圆润、色泽光洁,则象征“财库稳固”,尤其在中年后易获得意外之财或投资回报。

从事业角度,脖右痣常与“贵人运”关联。相学认为,此痣是“隐痣”的一种,代表命主行事低调却深藏实力,常得上级或长辈提携。历史上甚至将其与“屋下藏金”的命格类比,暗示拥有者虽不显山露水,却能通过隐性的资源网络实现事业突破。例如,男性脖右痣者被认为适合从事需要沟通能力的职业,如管理或创业,而女性则可能因贵人运在职场中脱颖而出。

传统解读中亦存在矛盾。部分文献提到,脖右痣虽主吉,但若痣色暗沉或形状不规则,则可能暗藏“破财”风险,尤其在感情领域易因轻信他人而蒙受损失。这种辩证观点提醒我们,痣相的吉凶需结合形态、位置等综合判断。

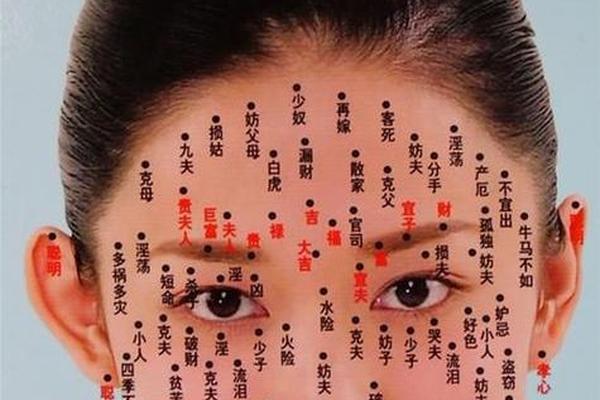

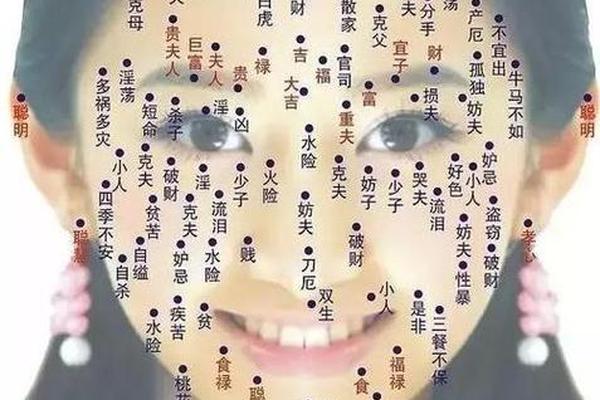

性别差异下的不同寓意

脖右痣的象征意义存在显著的性别分化。对女性而言,此痣多被视为“旺夫痣”与“富贵命”的标志。相学认为,女性脖右痣主婚姻平顺,婚后能掌管家业,且在家庭中拥有较高地位。若痣长于右侧偏上位置,更被赋予“逢凶化吉”的护身属性,暗示命主能化解危机、晚年安稳。例如,古籍记载“颈右痣圆润者,夫荣子贵”,强调其对家庭运势的加持作用。

男性脖右痣则更多与事业成就关联。传统命理中,此痣象征“阳刚之气”,代表进取心与领导力。拥有此痣的男性被认为早年易得贵人扶持,中年后可通过自身努力在政商领域崭露头角。值得注意的是,部分流派提出“右痣主外”理论,认为男性脖右痣者适合远行发展,但需警惕因过于自信导致的决策失误。

性别差异还体现在感情层面。女性脖右痣常被解读为“理性驾驭情感”,婚姻中虽可能缺乏激情,却能维持稳定;男性则易因追求完美而陷入情感波动,需平衡事业与家庭。这种差异反映了传统文化对性别角色的固化认知,也提示现代解读需结合社会变迁重新审视。

痣相与性格特征的关联

从心理学视角看,脖右痣常被关联到特定性格倾向。相学文献普遍认为,此痣者性格外柔内刚,表面谦和实则坚韧,遇困难时展现出“不撞南墙不回头”的执着。例如,《相理衡真》记载:“颈右生痣者,性如蒲苇,外柔内韧”,这种特质使其在逆境中更具抗压能力。

社交能力方面,脖右痣者多被描述为“隐性领袖”。他们不喜张扬,却能通过务实作风赢得信任,在团队中扮演协调者角色。现代心理学研究指出,此类性格可能与潜意识中“痣的位置影响自我认知”有关——脖右痣因日常难以观察,反而强化了命主的内敛特质。

负面性格特征亦需警惕。部分案例显示,脖右痣者易因固执己见而陷入孤立,尤其在决策时排斥他人建议,导致错失机遇。这种矛盾性提示,痣相与性格的关联可能是双向的:既受先天命理影响,亦可通过后天修养调整。

医学视角下的理性认知

现代医学将痣定义为黑色素细胞聚集,其形成与遗传、紫外线暴露等因素相关,并无证据表明位置决定命运。皮肤科研究指出,脖右痣与其他部位痣的癌变概率并无差异,关键需观察是否出现形态改变、边界模糊或快速增大等异常症状。

对于“痣上生毛”的特殊情况,传统相学视为吉兆(如“活痣主健康”),而医学则认为毛发增生可能与局部激素水平有关,需警惕毛囊病变。一项针对500例颈部痣的临床研究显示,长毛痣的恶变率仅为0.3%,远低于无毛痣的1.2%,这或可解释民间“吉痣长毛”的经验认知。

建议公众以科学态度对待痣相:既不必因传统凶兆之说焦虑,也需定期自检。若脖右痣出现瘙痒、渗液等症状,应及时就医而非诉诸命理解读。

文化心理与社会隐喻

脖右痣的象征意义实为文化心理的投射。在农业社会,右侧常被赋予“顺应天时”的积极含义(如“右衽”代表文明),这使得脖右痣天然获得文化认同。民俗学者指出,“右吉左凶”的二分法反映了古人简化认知世界的需求,通过将复杂命运符号化为身体标记,帮助个体建立对未知的掌控感。

现代社会,脖右痣的解读呈现多元化趋势。一方面,商业占卜行业通过“贵人痣”“财富痣”等概念强化其象征价值;年轻群体开始解构传统,将脖右痣视为个性符号。这种变迁揭示:痣相的寓意始终随时代语境流动,既是文化记忆的载体,也是个体寻求自我认同的媒介。

总结与建议

脖子右侧的痣相,交织着传统命理的玄妙、医学科学的理性与文化心理的隐喻。尽管相学赋予其“富贵”“贵人”等积极象征,现代人更需以辩证视角看待:一方面承认其作为文化遗产的价值,另一方面警惕过度迷信带来的认知偏差。建议公众在关注痣相时:

1. 理性对待吉凶说:将传统解读视为性格与命运的参考,而非人生指南;

2. 重视健康监测:定期检查痣的形态变化,必要时寻求专业医疗帮助;

3. 挖掘文化价值:从民俗学角度研究痣相背后的社会心理机制,如开展跨文化比较研究。

未来的研究方向可聚焦于:痣相认知的心理机制实证研究、传统命理符号的现代转化路径,以及医学与人文的交叉学科对话。唯有如此,这颗小小的痣才能超越吉凶之辩,成为理解人类认知复杂性的独特窗口。