在中国传统文化中,人体上的痣被赋予了超越生理层面的象征意义。古人通过观察痣的位置、颜色和形态,试图解读个体的命运轨迹,“痣相富”与“贫痣”便是其中最具代表性的概念。前者指代能带来财富与机遇的吉痣,后者则暗示经济困顿或人生波折的凶痣。这种将身体符号与命运关联的思维方式,既反映了农耕社会对自然规律的敬畏,也揭示了人类对未知的探索欲望。随着现代科学的发展,痣相学的解释体系面临争议,但其文化渗透力仍深刻影响着部分群体的认知与行为。

一、痣相学的理论基础与分类体系

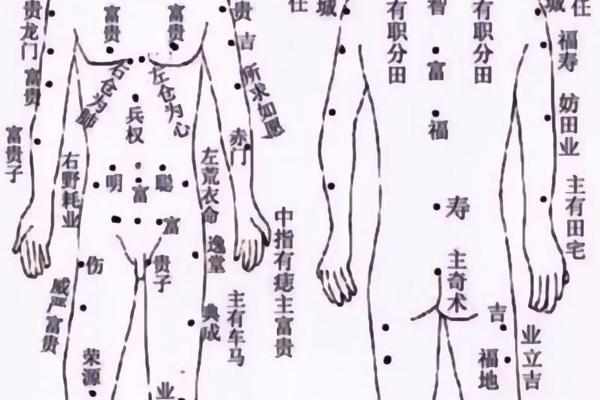

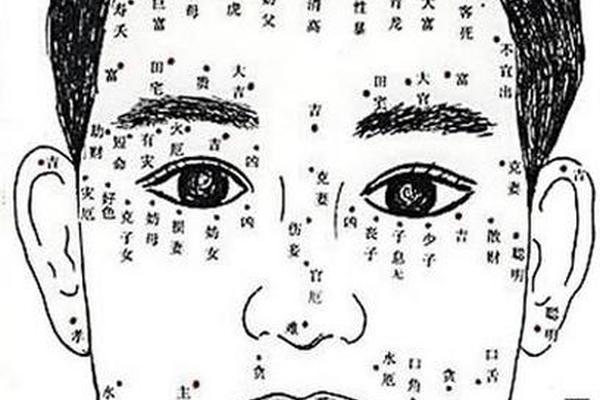

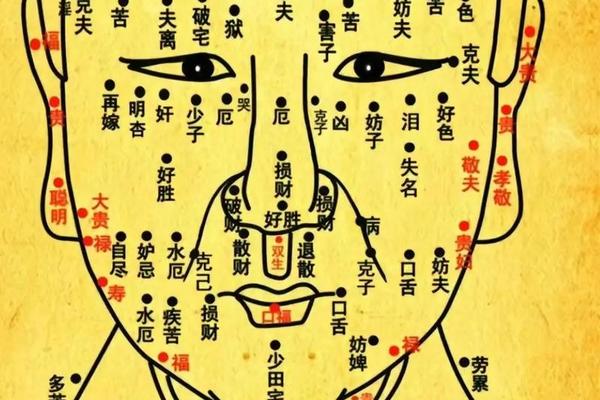

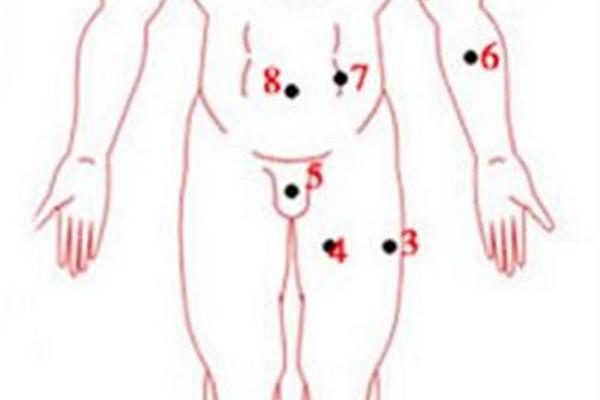

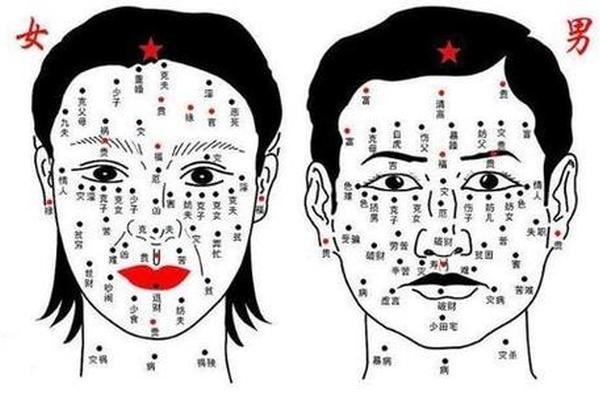

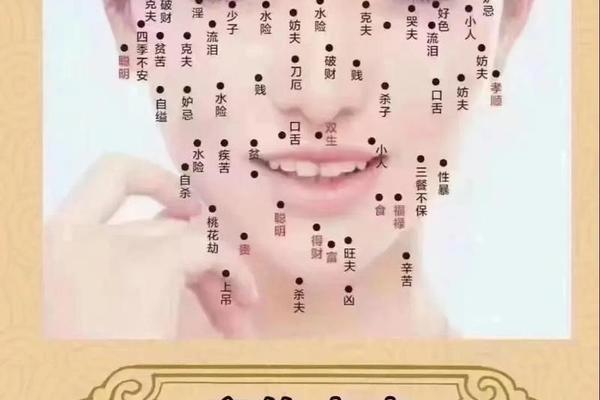

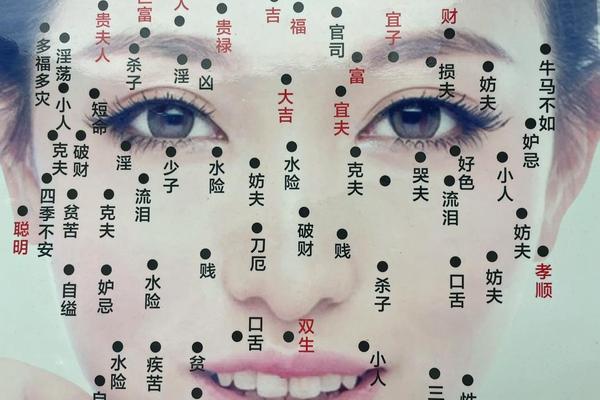

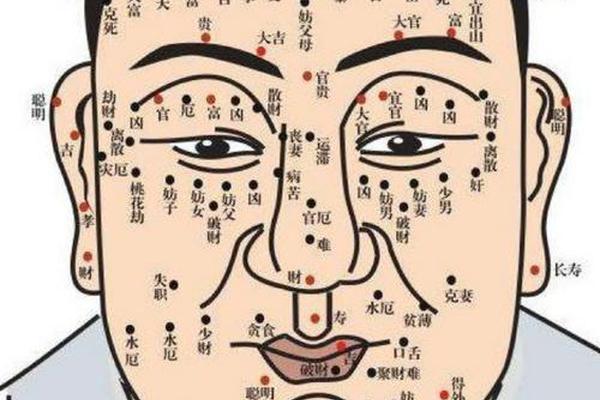

痣相学的核心逻辑建立在中国传统医学“外象内应”的理论框架上。中医典籍《黄帝内经》提出“有诸内必形于外”,认为人体外在特征与内在脏腑功能存在映射关系。基于此,相术将皮肤表面的痣视为“气血凝滞”的产物,其形成被解释为经络堵塞或五行失衡的具象表现。在具体分类上,痣相学形成了“显痣”与“隐痣”的二分法:暴露在面颈、手足等显要位置的痣多主凶兆,而藏于躯干、腋下等隐蔽部位的痣则被视为吉相。

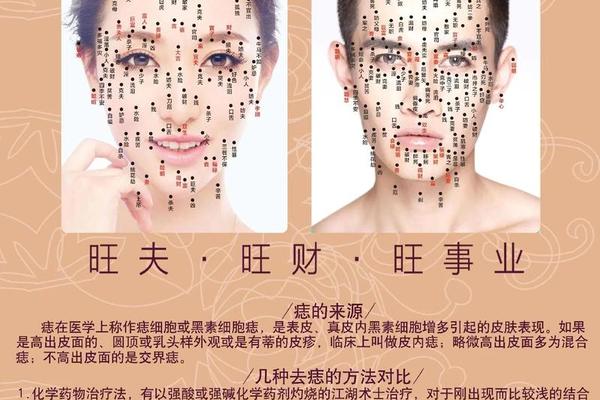

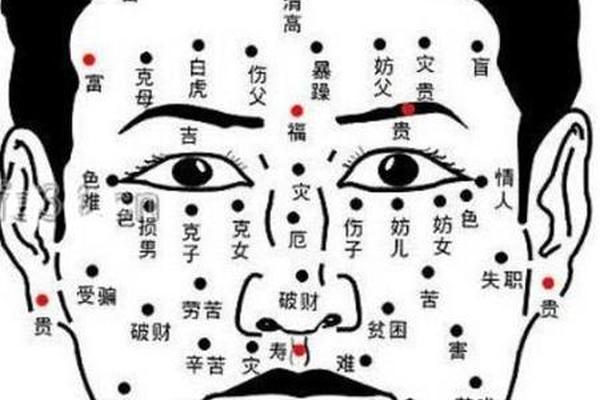

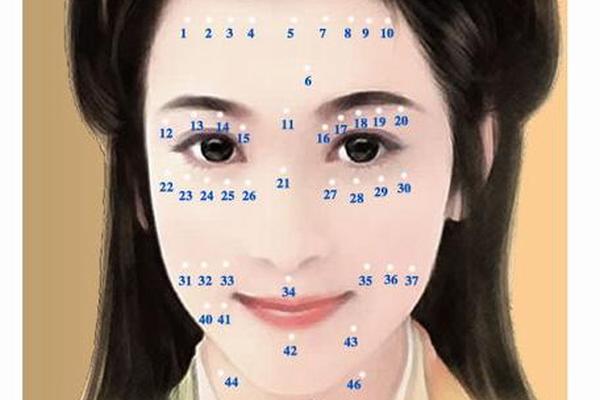

颜色体系在痣相判断中占据关键地位。朱砂痣因色泽鲜亮被归为“活痣”,象征生命力与财富活力;茶褐色或纯黑色的“死痣”则预示健康隐患或财运阻滞。形态特征同样影响判断标准,直径超过5毫米的凸起痣相被认为具有更强的运势影响力,而边缘模糊、表面凹凸的痣相往往被解读为负面信号。这些标准在《痣相大全》等古籍中形成系统论述,构成了传统痣相学的认知基础。

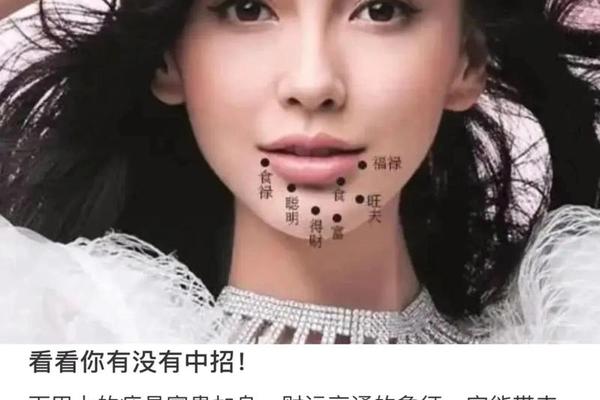

二、财富象征:典型吉痣的定位解析

鼻部区域在面相学中被视为“财帛宫”,鼻翼饱满、鼻头圆润者常被认为具有聚财能力。若此部位出现朱红色凸起痣,相书称之为“金匮痣”,象征财富积累与商业天赋。明代《麻衣相法》记载:“鼻准有赤珠,粟米分明,主田宅丰饶”,这与现代面相学中“鼻头有痣财运亨通”的说法一脉相承。临床研究发现,鼻部黑色素细胞分布密集,这或许为古人将此区域与财富关联提供了生理观察依据。

颧骨部位的痣相则与权力地位密切相关。传统观点认为,左颧朱砂痣主贵气,右颧黑痣多主权谋,这与现代管理学研究中的“面部权威效应”存在微妙呼应。例如清代富商胡雪岩的右颧骨明显痣相,被相术师解读为“统御万金之相”。不过医学界提醒,颧骨高凸处皮肤较薄,反复刺激可能增加细胞变异风险,追求“富贵痣”需谨慎对待。

三、贫厄预示:凶痣的病理与文化隐喻

唇周痣相在传统命理中被赋予复杂含义。上唇正中的黑痣被称为“散财痣”,相书称其“主破败,耗田宅”,这种说法可能与唇部肌肉活动频繁导致的色素沉积有关。现代医学统计显示,口腔黏膜痣的癌变率高于其他部位,这为“凶痣”警告提供了科学注脚。而中医则认为口周属脾胃经,此处的病理痣相或反映消化系统隐患,建议结合体检而非单纯依赖相术判断。

法令纹末端的痣被归为“孤寒痣”,象征晚年困顿。从解剖学角度看,该区域靠近咬肌神经丛,长期摩擦可能导致痣体增大。相术将此现象附会为“劳碌无果”,实则忽视了物理刺激的生物学机制。文化人类学研究指出,此类隐喻反映了传统社会对衰老的焦虑,将生理变化转化为命运叙事。

四、科学视角下的重新审视

现代医学彻底颠覆了痣相的命理解释。黑色素细胞聚集形成的痣,其位置、颜色主要由遗传基因和紫外线暴露决定,与命运并无必然联系。流行病学调查显示,中国人常见的50处“吉痣”位置,其黑色素瘤发病率与随机分布无统计学差异,证伪了“富贵痣保平安”的传统认知。而所谓“贫痣”集中的手掌、足底等部位,因日常摩擦反而需要重点监控。

心理学研究揭示了痣相信仰的社会心理机制。2019年清华大学行为经济学实验表明,被告知拥有“财帛痣”的受试者在模拟投资中表现出更高风险偏好,这种安慰剂效应在金融决策中产生实际影响。文化学者指出,痣相学实质是概率叙事与幸存者偏差的结合,成功者身上的偶然特征被建构为因果规律。

五、文化符号的现代转化

在医学祛痣技术普及的今天,痣相学呈现出新的社会功能。美容机构数据显示,30%的祛痣需求源于相术建议,鼻翼“散财痣”成为最常处理部位。这种身体改造行为,实质是将传统命理观念转化为现代消费实践。与此非物质文化遗产保护运动中,相痣技艺作为民俗记忆被系统整理,其历史价值获得重新评估。

跨学科研究为传统痣相学注入新活力。浙江大学团队正在开发“智能痣相分析系统”,通过10万例临床数据训练AI识别恶变风险痣,既保留文化符号又提升健康预警价值。这种技术路径为传统文化与现代科学的融合提供了范本。

痣相学作为农耕文明的认知遗产,既包含着古人观察自然的智慧结晶,也掺杂着历史局限性的主观想象。现代人应以批判性思维进行扬弃:警惕其宿命论对主观能动性的消解,但可借鉴其对身体信号的关注传统。未来研究需在三个方向突破:一是建立痣相特征与健康指标的实证关联,二是解析命理观念影响决策行为的神经机制,三是探索传统文化符号在健康传播中的转化路径。唯有将文化基因与现代科学有机融合,方能实现古老智慧的创造性转化。