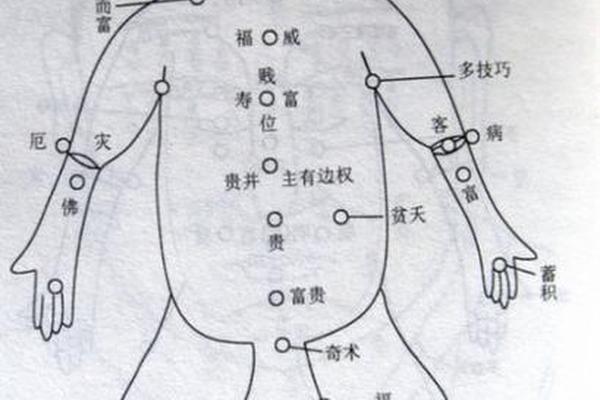

在中国传统相学中,痣不仅是皮肤的色素沉积,更被赋予了深刻的命运隐喻。古人在《痣相大全》中将痣分为显痣与隐痣:显痣位于面部、手部等可见区域,隐痣则藏于发际、耳后等隐秘部位。这种分类暗含“外显为象,内藏为机”的哲学观——显痣直接关联现世运势,隐痣则预示潜在机遇。例如,眉中藏痣被称为“草里藏珠”,象征智慧与贵人运;而耳后隐痣则代表“福禄暗藏”,主财运亨通。

痣的吉凶判断还与其颜色形态密切相关。相学认为“红如朱砂者贵,黑如墨者凶”,鲜红圆润的痣被称为“活痣”,预示机遇与活力;而茶褐色或灰暗无光的“死痣”则暗示阻滞。这种色彩象征体系与中医“气血荣枯”理论相呼应,如网页33指出,气血虚弱者易生暗沉痣,而色泽鲜明的痣往往对应健康体质。

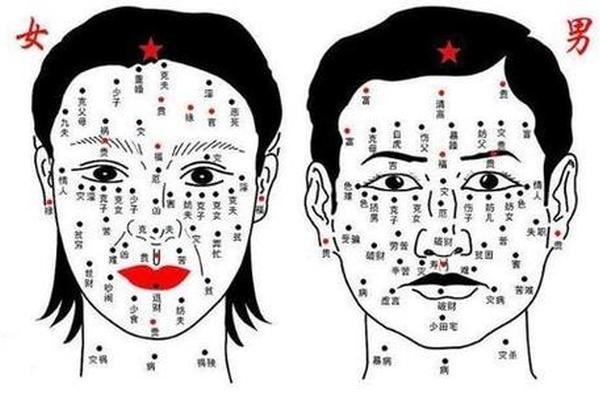

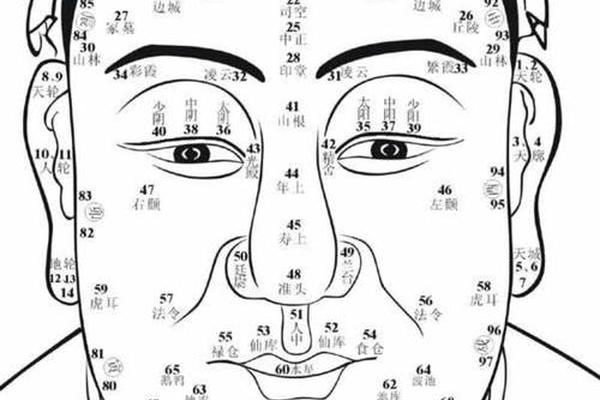

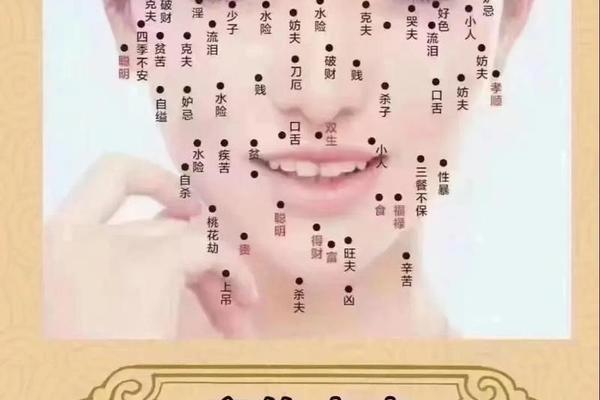

二、面部痣相的命运关联解析

面部作为“十二宫”载体,不同区域的痣相具有独特解读。额头中央上方的痣象征心智成熟与晚年福泽,但若靠近发际则主离乡背井。眉间痣被视作“双刃剑”,既可能带来大成功,也潜藏大失败的风险,相书《袁柳庄神相》记载此类人需警惕“乐极生悲”。颧骨痣在职场象征管理才能,但需配合鼻相观察——若鼻梁挺拔则权势稳固,鼻翼薄弱则易遭非议。

特殊部位的痣相更具争议性。眼尾“奸门痣”既被描述为桃花旺盛的象征,又被警示易致婚姻破裂。现代研究显示,该区域与情绪表达相关,频繁肌肉活动可能导致色素沉积,这或许解释了相学中“情痣”说法的生物学基础。唇周痣相则呈现矛盾诠释:上唇痣象征食禄丰足,下唇痣却暗示情欲纠葛,这种对立映射着传统文化对“口腹之欲”的矛盾态度。

三、现代科学对痣相学的再解读

生理学研究为传统痣相提供了新视角。加拿大卡尔顿大学研究发现,面部宽高比与睾酮水平相关,宽脸男性更具攻击性特质,这与相学中“颧骨横张者性刚”的描述不谋而合。哈佛医学院的皮肤追踪实验显示,压力激素会加剧特定部位的色素沉积,这解释了“眉间悬针纹伴痣者多忧思”的相学观察。

健康风险视角重塑痣相认知。现代医学提出“ABCDE法则”评估痣的恶性可能:不对称(Asymmetry)、边缘模糊(Border)、颜色混杂(Color)、直径超6毫米(Diameter)、进展变化(Evolution)。这与相学“死痣”概念形成对照——传统认为色泽暗淡的痣需化解,现代则强调此类痣的癌变风险。值得注意的是,肢端部位痣相在相学中多解为劳碌命,而医学统计显示这些区域恰是黑色素瘤高发区。

四、文化符号与社会心理的镜像

痣相的象征意义随时代演变。明代《麻衣相法》将女性鼻翼痣解读为“破家之兆”,而当代婚恋市场却视其为“旺夫特征”,这种转变折射出社会对女性角色认知的变迁。在跨文化比较中,西方将眼下痣称作“泪痣”象征艺术天赋,东方则视其为子女缘浅的征兆,这种差异体现审美观与家族观念的深层分歧。

社会心理学实验揭示了面相判断的自我实现效应。普林斯顿大学研究发现,被认为“面相富贵”的求职者更易获得高薪职位,这种期待效应促使他们最终实现阶层跃升。反之,被贴上“凶相”标签者往往遭遇社交排斥,验证了相学中“痣厄运滞”说的现实成因。

传统痣相学作为千年文化沉淀,既包含先民观察总结的智慧结晶,也掺杂着时代局限的认知偏差。现代科学证实了部分痣相与生理特征的关联,如荷尔蒙水平对痣相形态的影响,但也揭示了传统诠释中的健康风险盲区。建议采取“批判性继承”态度:文化层面理解其象征体系,健康层面遵循医学指导,对异常痣相及时进行专业评估。

未来研究可深入探索两大方向:一是通过基因测序技术,解析特定痣相与性格特质的生物学关联;二是建立跨文化数据库,比较不同族群对痣相诠释的异同。正如斯坦福大学行为科学教授Todorov所言:“面相是写在皮肤上的社会密码,破译它需要科学与人文的双重钥匙。”在传统智慧与现代科学的对话中,我们或许能更全面地理解这微小色素点承载的人类认知图谱。