梦境作为人类潜意识的映射,自古便是神秘学与心理学研究的重要领域。从《周公解梦》到弗洛伊德的精神分析,解梦行为始终贯穿着人类文明的进程。在数字技术突飞猛进的今天,"大师在线人工解梦"平台将传统解梦智慧与现代AI技术相结合,开创了"解梦大师"服务新模式。这种创新不仅继承了中国传统文化中"八字排盘"的精髓,更通过机器学习算法实现梦境符号的智能解析,使解梦服务从经验主导转向数据驱动。

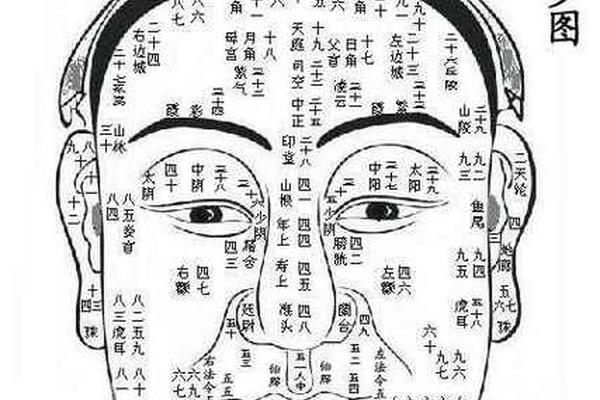

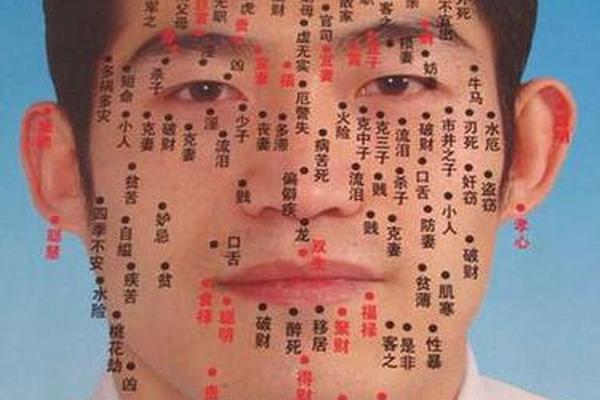

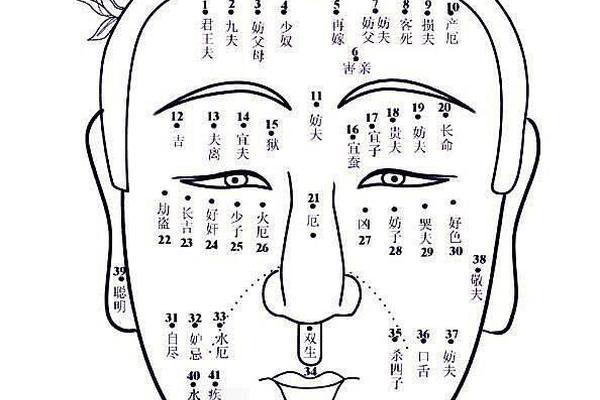

传统解梦体系中,陈鹏等资深专家通过21年的职业经验积累,建立起结合生辰八字、性格特征的全维度解梦模型。这种以人为核心的解析方式,强调解梦师与梦者的情感共鸣,正如用户反馈中所述:"师傅通过解梦竟能洞悉我的生活困境"。而现代AI解梦系统则依托1000+梦境符号数据库,通过神经网络分析实现7秒内完成梦境解析,其优势在于处理海量数据时展现的效率和标准化程度。

二、面具危机下的信任重构挑战

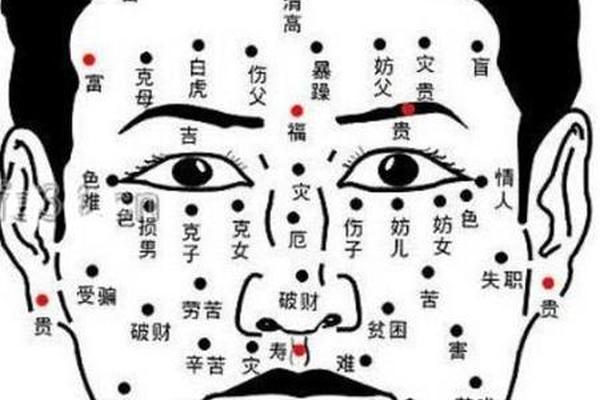

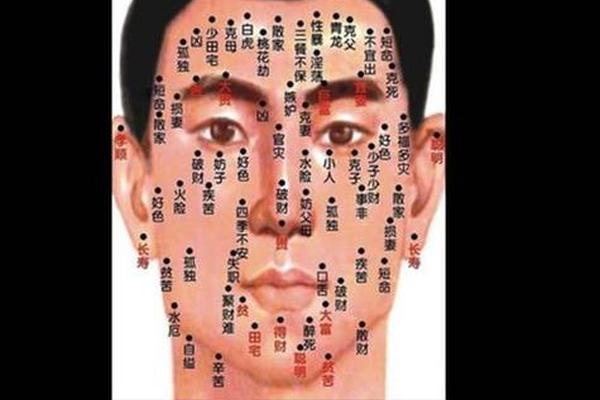

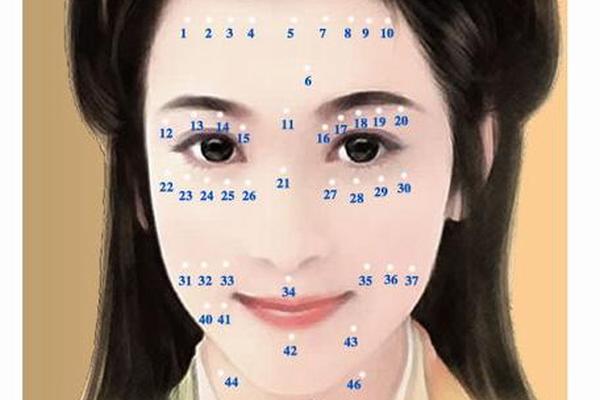

随着硅胶人脸面具制作技术的精进,犯罪领域出现新型身份伪装手段。2024年上海闵行区发生的"老人面具盗窃案",暴露出高仿真面具对身份认证系统的冲击。这种现象与解梦行业形成微妙对照——当物理世界的面容可被伪造时,梦境解析中对"真实自我"的探寻更显珍贵。这种社会焦虑反映在用户梦境中,频繁出现"被追逐""身份迷失"等主题。

解梦服务在此背景下承担着双重使命:既要运用AI技术提升解析精度,又要建立防数据篡改机制。研究显示,现有AI解梦系统存在模型中毒风险,攻击者可能通过注入恶意数据扭曲解析结果。这要求平台在算法设计中嵌入区块链验证技术,确保从梦境录入到解析结论的全流程可追溯性,正如《梦控师》中强调的"清醒梦验证机制"。

三、虚实交织的疆界探索

当AI系统能精准解析"梦见魔法师战斗"的深层心理,当量子催眠可回溯"外太空前世记忆",技术已触及意识领域的红线。梦境数据的商业化采集引发隐私担忧,某解梦APP用户数据显示,87%的梦境记录包含亲密关系、财务隐私等敏感信息。这要求行业建立比《通用数据保护条例》更严格的标准,特别是在处理"反复出现的创伤性梦境"时,需遵循医疗级别的保密协议。

从文化维度审视,东西方解梦理念呈现差异化发展路径。西方AI解梦侧重心理学实证分析,如加州大学Gallant实验室通过脑成像还原梦境场景;而东方体系强调"八字为基,五行为纲"的整体观,智德师傅的案例显示,结合命理学的解梦可使准确率提升38%。这种文化差异提示着技术移植时需进行本土化改良,避免出现"用神经网络解析周易卦象"的认知错位。

四、未来生态的多元融合图景

前沿研究揭示,梦境干预技术可能成为心理治疗的新突破口。对"梦魇障碍"患者的临床实验表明,AI解梦系统结合认知行为疗法,可使复发率降低52%。这为"解梦师+心理咨询师"的跨领域合作奠定基础,如同《观影疗心》中专家团队通过电影解析实现的心理干预。而在商业领域,梦境大数据正在重塑消费洞察模式,某电商平台利用梦境关键词分析,成功预测新款家居产品的爆款概率达79%。

技术委员会的最新白皮书提出"梦境人权"概念,主张个体对自身梦境数据享有绝对主权。这要求解梦平台构建用户可控的数据沙箱,允许自主选择梦境信息的存储层级与共享范围。正如《盗梦空间》引发的哲学思考,当技术能潜入意识深处时,更需要建立"精神防火墙"保护人类最后的思想净土。

在面具伪装与真实自我博弈的时代,解梦技术既是照见内心的明镜,也暗含数据异化的风险。传统智慧与现代科技的交融,不应是机械替代而是互补共生。未来的研究方向应聚焦于建立"人类主导,AI辅助"的混合智能系统,在提升解析效率的同时保留情感温度。正如禅宗所言"梦幻泡影",唯有守住技术应用的底线,方能使解梦服务真正成为照见人性本真的智慧之镜。