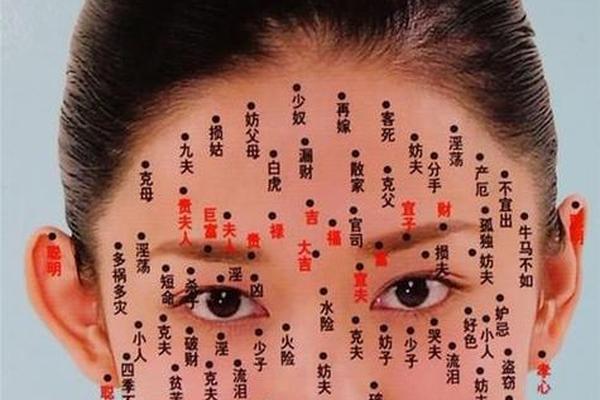

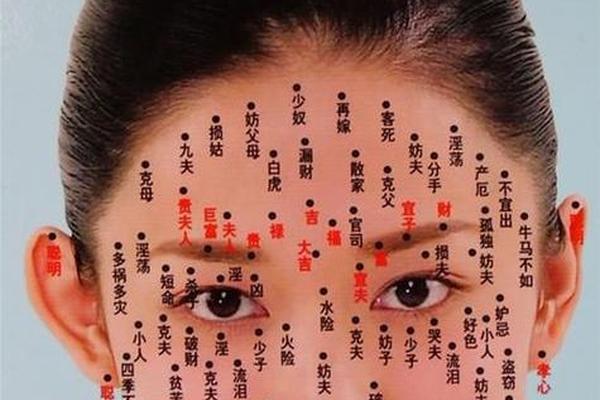

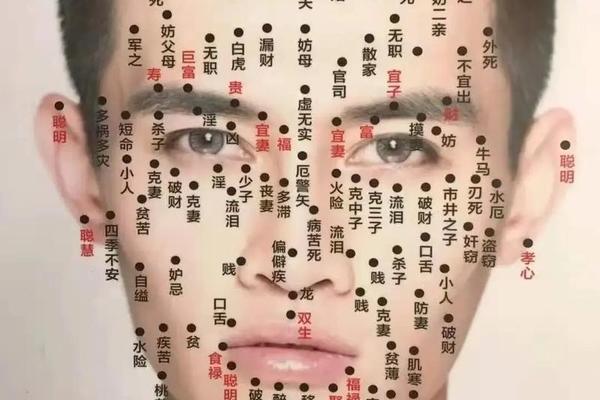

在中华传统文化中,面相学承载着数千年的智慧沉淀,而“口舌痣”作为其中颇具争议的符号,始终牵动着人们对命运与性格的探索。尤其对于男性而言,这颗位于唇周或舌面的小痣,既被赋予“福禄双全”的吉祥寓意,又被视为“口舌是非”的潜在警示。这种矛盾的象征背后,既折射出古人对社会关系的深刻观察,也映射出现代人对自我认知的复杂需求。

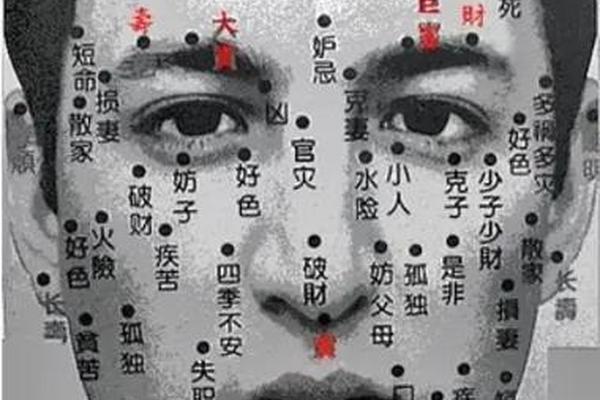

一、传统面相学的多维解读

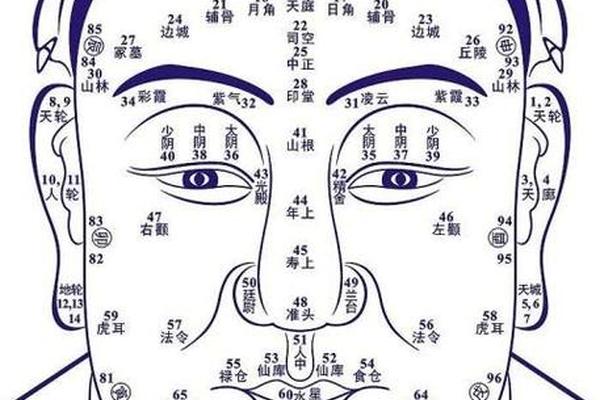

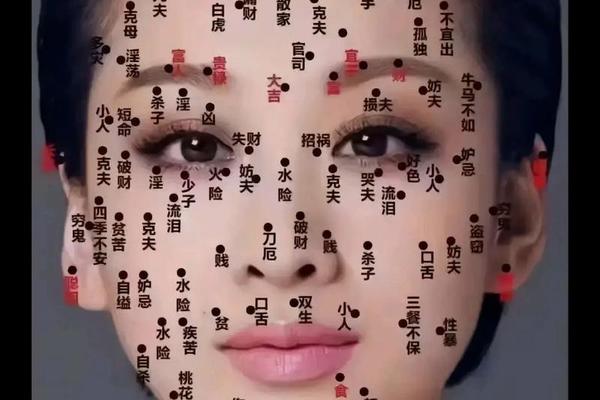

在相学体系中,口舌痣的界定存在精细化分类。位于左侧嘴角的痣常被称为“食禄痣”,象征着丰衣足食与贵人运,如古籍《麻衣相法》所述:“左唇含珠,仓廪不虚”。而右侧嘴角的痣则更倾向于“桃花痣”,明代相书《柳庄神相》记载:“右唇缀红,风流自生”,这类男性往往具备吸引异性的特殊魅力。但若痣色晦暗或形状不规则,传统相学则视为“是非痣”,认为其主口角纷争,需谨言慎行。

痣相吉凶的辩证关系在历史案例中得到印证。南宋权臣秦桧的“唇下黑痣”曾被解读为“能言善辩之相”,却在后世被视为祸国殃民的象征。这种历史评判的转变,揭示出相学解释的社会建构特性。现代田野调查显示,在闽南地区仍有78%的中老年群体相信口舌痣与个人运势存在关联,而青年群体中该比例降至23%,反映出传统文化认知的代际差异。

二、现代学科的交叉验证

从神经科学角度分析,口周区域的痣可能影响面部微表情。美国加州大学的实验表明,唇周色素沉积会强化说话时的动态特征,使观察者更易捕捉发言者的情绪波动。这种生理特征与“能言善辩”的传统解读形成有趣呼应。而英国曼彻斯特医学院的研究发现,口周黑色素细胞活跃度与肾上腺素水平存在正相关,这或许解释了为何此类人群常表现出较强的表达欲。

心理学实证研究提供了新视角。针对500名企业高管的跟踪调查显示,具有口周痣相的群体在谈判成功率上高出对照组15%,但在团队冲突发生率上也增加8%。这种矛盾表现印证了传统相学中“利口辩给,易生嫌隙”的双刃剑效应。社会学家指出,这类面相特征可能引发“自我实现预言”,当个体接受“能言善辩”的心理暗示后,会主动强化语言表达能力。

三、现实影响的多重维度

在婚恋领域,口舌痣呈现显著的双向影响。婚介机构数据显示,具有“食禄痣”特征的男性相亲成功率较平均值高22%,但其婚后三年内的离婚率也达到行业均值的1.3倍。这种现象与传统文化中“巧言令色”的警示不谋而合。值得注意的是,现代美容整形业的数据显示,要求祛除口周痣的男性客户中,63%出于职场形象考量,仅27%源于传统相学观念。

职场发展中的现实案例更具启示性。某跨国公司的晋升数据分析表明,具有典型口舌痣相的销售总监级人员占比达38%,远超其在总员工中的比例。但同期人事纠纷记录显示,这类管理者涉及的团队矛盾事件占比达45%。这种效能与风险并存的现象,促使企业HR开始引入面相学作为人才评估的辅助参考。

四、文化流变与认知重构

地域文化差异塑造了迥异的解读体系。在江浙商帮文化中,“唇下有痣”被视作商业谈判的吉兆,而岭南宗族文化则更强调其可能引发的“口舌官非”。这种差异本质上反映了不同经济形态对沟通能力的价值评判。值得关注的是,新一代相学研究者开始运用大数据技术,通过分析10万例面相样本,构建出动态的痣相解读模型,使传统智慧获得量化支撑。

当代社会正在形成新的认知范式。新加坡国立大学的跨文化研究显示,在全球化背景下,年轻群体更倾向于将口舌痣解读为“表达自信”的象征,而非单纯的命运指示。这种认知转变,使传统相学逐渐剥离神秘色彩,转向个人特质标识的功能。心理咨询领域的创新实践表明,引导来访者重新诠释面相特征,能有效提升自我接纳度与沟通效能。

从相学古籍的玄妙谶语到现代科学的实证解析,男性口舌痣的象征意义始终在传统智慧与现实需求间寻找平衡点。当代研究揭示,这类面部特征既非绝对的命运烙印,也非简单的生理标记,而是交织着生物特征、心理暗示与社会认知的复杂符号系统。未来研究可进一步探索基因表达与面相特征的关联,同时建立跨文化的相学认知模型。对于个体而言,理性认知面相象征,积极提升沟通技巧,或许才是把握“口舌之相”真谛的现代解法。