在中国传统文化中,人体上的痣常被赋予神秘的象征意义,而现代医学则从病理学角度揭示了痣的本质。肉色凸起的痣(即“肉痣”)作为一种特殊的色素痣类型,既是皮肤良性肿瘤的医学现象,也是民间痣相学中解读命运的重要符号。本文将从医学特征、文化隐喻、健康风险及科学管理四个维度,系统探讨肉痣的“双重身份”,旨在为读者提供兼具科学性与人文性的认知框架。

一、医学解析:肉痣的病理特征

从医学定义来看,肉痣属于真皮内痣,其本质是黑色素细胞在真皮层内的良性聚集。根据网页1和网页24的病理研究,这类痣呈现半球形或带蒂的肉色结节,表面光滑且常伴毛发。与交界痣、复合痣不同,皮内痣因位置较深,较少接触外界刺激,故成熟度较高,恶变概率相对较低。

但需注意,肉痣的稳定性并非绝对。网页36中南京鼓楼医院案例显示,长期摩擦可能诱发恶变。医学界提出的ABCDE原则(不对称、边界模糊、颜色不均、直径超6mm、动态变化)仍是判断良恶性的金标准。例如足底、手掌等摩擦部位的肉痣,即使颜色均匀,也应定期监测。

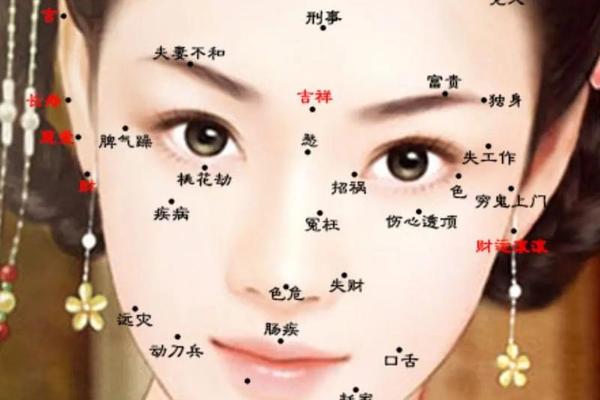

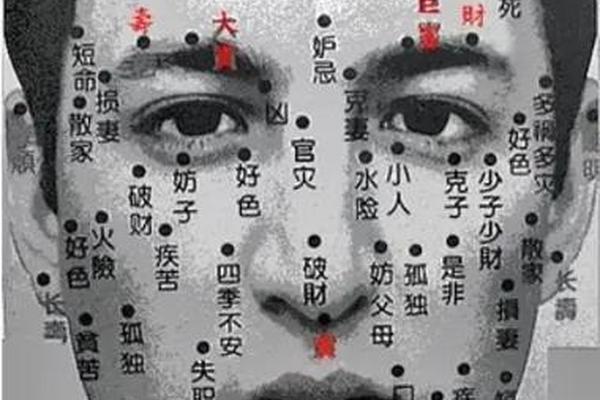

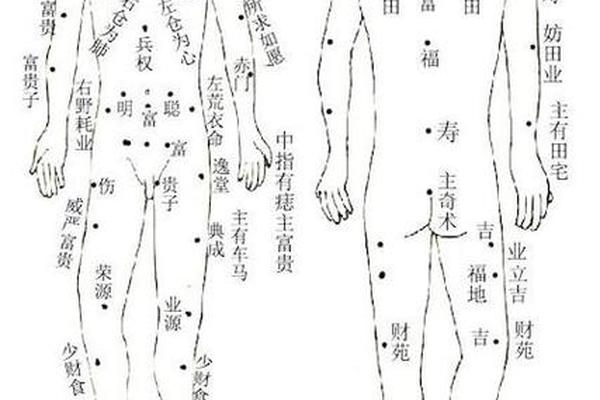

二、文化隐喻:痣相学的历史叙事

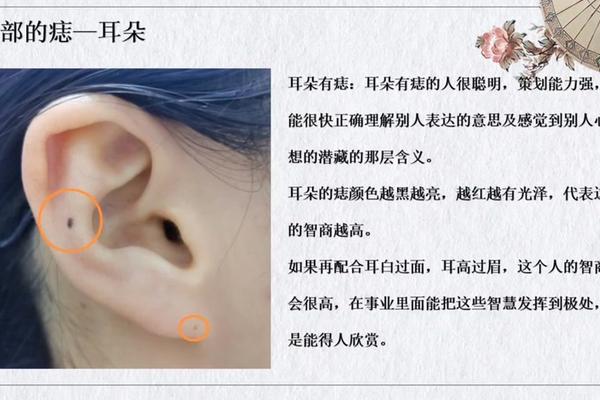

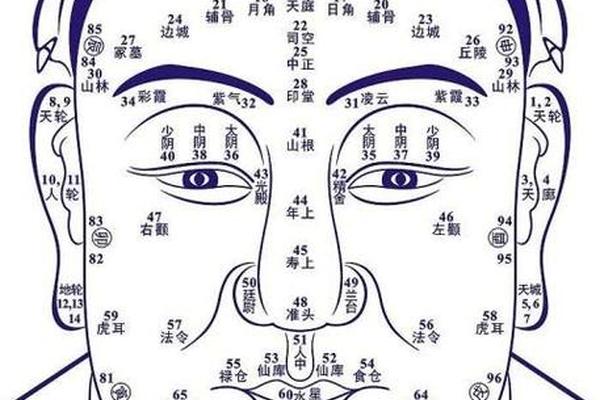

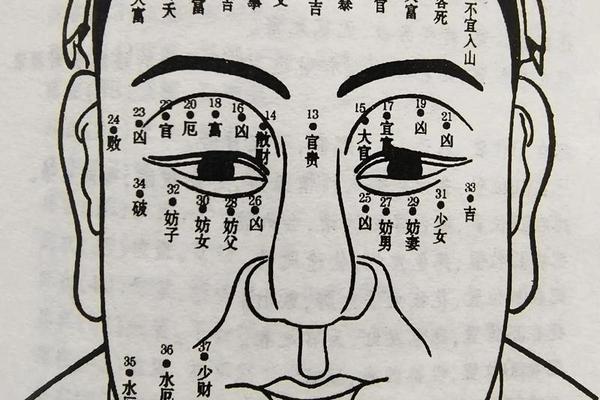

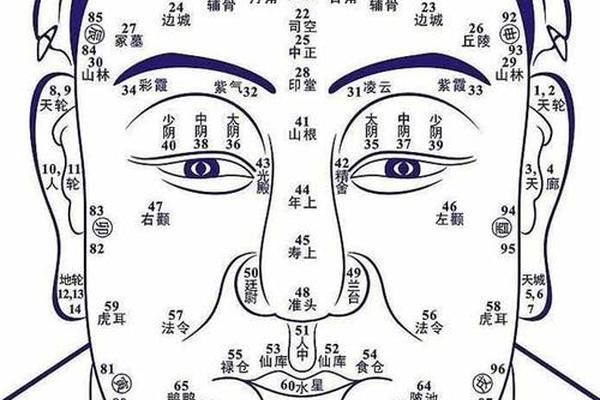

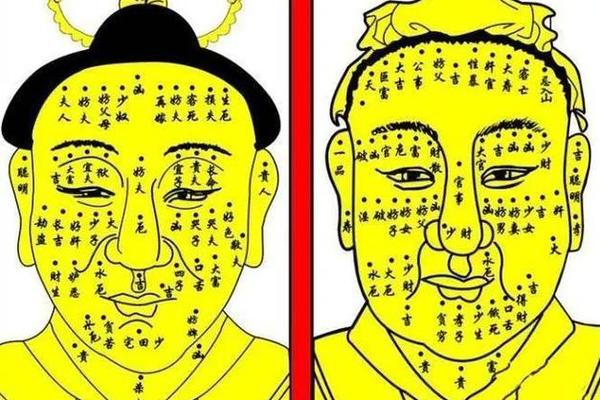

古籍《史记》记载刘邦左腿的72颗黑痣被视作“帝王之相”,而网页32提及民间“八大富贵痣”中,肉色凸起的痣常被解读为福禄象征。这种文化建构源于古代中医的经络学说——认为痣的位置对应人体气血枢纽,如眉间肉痣象征智慧,耳垂肉痣预示长寿。

但现代研究揭示,这类解读存在认知偏差。网页14指出,传统痣相学将后天肉痣归为“恶痣”,实则混淆了病理与命运的联系。事实上,先天性肉痣的遗传特性与后天摩擦形成的肉痣,在医学上具有完全不同的风险等级。

三、健康风险:恶变机制与防护

临床数据显示,真皮内痣的恶变率不足0.1%,但特定条件下风险激增。网页1强调,机械性刺激是主要诱因:如胡须区肉痣被反复刮破,或足底肉痣受鞋袜挤压,可能激活黑色素细胞的异常增殖。网页36中62岁患者的足底黑斑恶变案例,正印证了这一机制。

防护策略需多管齐下:

1. 物理防护:对易摩擦部位的肉痣,可通过硅胶贴缓冲压力;

2. 行为管理:避免拔除痣上毛发(网页1建议修剪至3mm),减少化学腐蚀(网页11警示药水点痣的瘢痕风险);

3. 监测技术:采用皮肤镜数字化追踪,比肉眼观察灵敏度提升40%。

四、科学管理:祛除决策的平衡术

对于影响美观或存在风险的肉痣,现代医学提供分级处理方案:

需警惕民间疗法的安全隐患。网页54描述的“头发丝结扎法”虽暂时去除肉痣,但可能导致色素沉着和感染,正规医院的冷冻或电灼治疗更具可控性。

总结与建议

肉痣作为生物特征与文化符号的交汇点,既需理性认知其医学本质,也应理解其文化象征的历史合理性。未来研究可聚焦两方面:一是建立中西医结合的健康管理模式,将传统“望诊”经验转化为数字化风险评估参数;二是开展跨学科公众教育,通过案例解读(如网页36的康复患者故事)消除认知误区。建议公众以ABCDE原则为自查工具,对特殊部位肉痣采取主动监测,在医学规范与个体需求间寻求平衡,最终实现身心健康的双重守护。