关于痣相是否为迷信以及是否可信的问题,需要从科学、传统文化和心理学等多个角度综合分析。以下是结合要求的关键信息得出的结论:

一、科学视角:痣的形成与医学意义

1. 痣的生物学本质

痣是皮肤上的色素细胞聚集形成的良性病变,主要与遗传、紫外线照射、激素水平等因素相关。医学上关注的是痣的病理风险(如黑色素瘤),而非其象征意义。通过“ABCDE法则”(不对称、边界模糊、颜色不均、直径大、进展变化)可初步判断痣的恶性风险。

2. 科学验证的局限性

目前没有科学证据表明痣的位置、形状与命运、性格有直接联系。痣相学的“预测”多基于主观经验或文化传统,缺乏统计学和生物学依据。

二、传统痣相学的文化逻辑

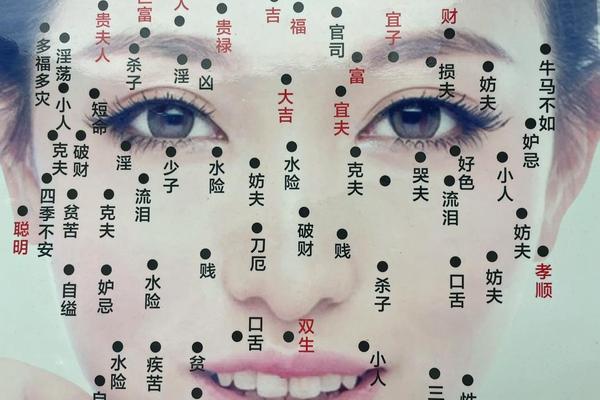

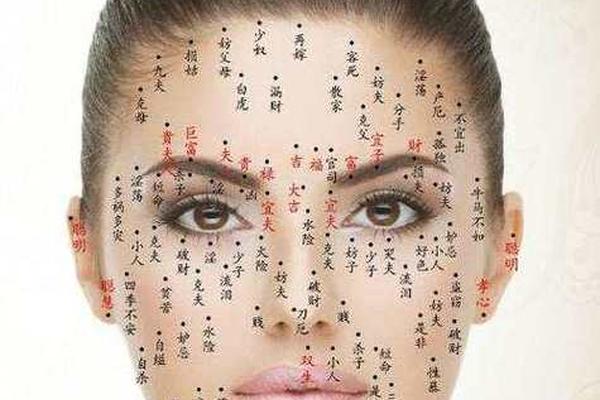

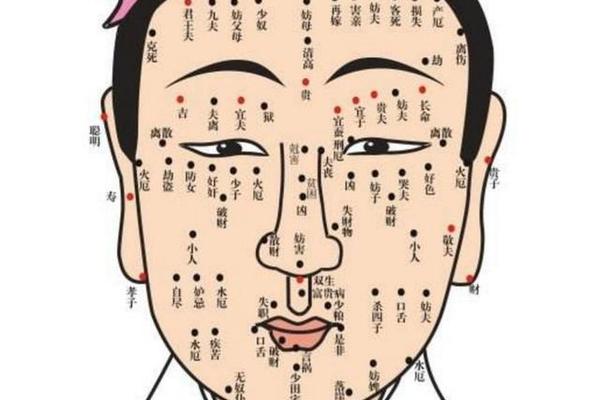

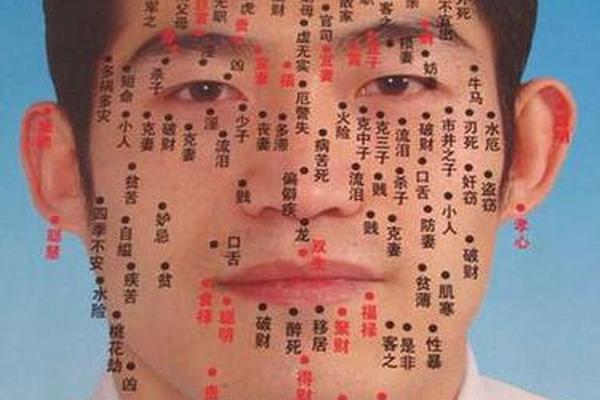

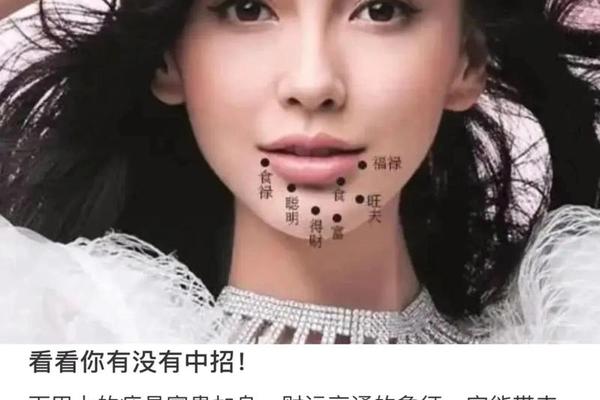

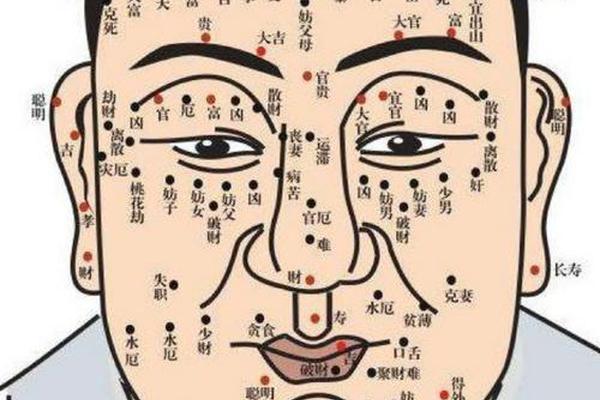

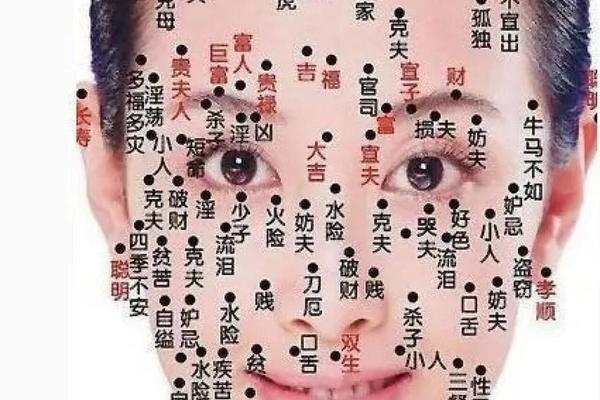

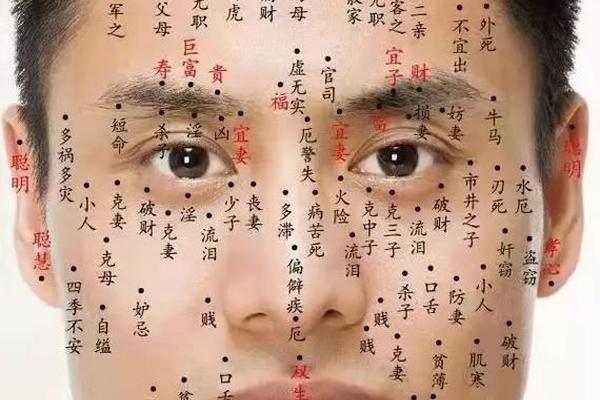

1. 痣相的吉凶分类

传统痣相学将痣分为“善痣”与“恶痣”,依据痣的颜色(如纯黑、朱红为吉)、形状(规则凸起为吉)、位置(如额头主事业、下巴主晚年)等判断吉凶。例如:

2. 文化心理与社会功能

痣相学在古代社会承担了心理暗示和道德规训的作用。例如,“苦情痣”强调感情需经历考验,“额头痣”暗示需谨慎择偶,这些说法通过赋予痣象征意义,间接影响个人行为选择。

三、迷信与理性的界限

1. 迷信的典型特征

2. 理性态度建议

四、现代观点:平衡传统与科学

1. 传统痣相的文化价值

痣相学作为民俗文化的一部分,反映了古人对命运探索的智慧,具有人类学和社会学研究价值。

2. 科学的核心地位

现代医学和统计学已证实,痣的吉凶象征缺乏科学基础,其实际意义应限于健康管理。例如,手掌、足底等易摩擦部位的痣建议手术切除以预防恶变。

痣相学本质上属于传统文化范畴,而非科学理论。其“预测”功能缺乏实证支持,但作为文化现象仍有一定研究价值。对待痣相,建议:

1. 医学角度:定期检查高危痣,遵循医生建议;

2. 文化角度:以兴趣了解,避免迷信;

3. 心理角度:不因痣相产生焦虑,重视自身努力与选择。

若发现痣的形态、颜色异常,应及时就医,而非依赖传统解释。