在浩瀚的星象传说与相术文化中,"文曲星下凡"始终承载着人们对才学与命运的浪漫想象。相传北斗第四星天权化作文曲星君,每逢人间需匡扶文运之时,便择吉时降世。而手背痣相作为其转世的重要标识,在《三命通会》等古籍中留下"黑痣似墨,掌文墨而通天地"的玄妙记载。这种将星宿信仰与人体特征相联结的文化现象,既折射出古代科举制度下对才学的极致推崇,也暗含了中华文明对天人感应的哲学思考。

一、手背痣相的命理象征

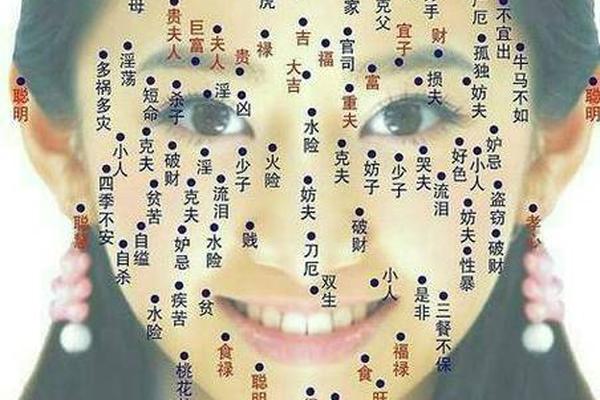

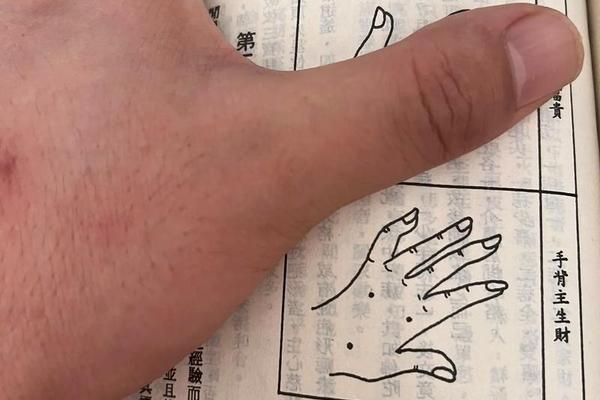

手背痣相在相术中具有特殊地位,相书有云:"掌心主富,手背主贵"。网页38指出,手背善痣象征理财天赋与仕途潜力,若痣色如墨且位于手背中央,则更被视为"文曲印记"。这与网页1中"手背黑痣掌文墨"的描述相印证,暗示此类人群天生具备超越常人的学习能力与学术敏锐度。

从生理特征看,手背痣相的形成暗合中医经络学说。手背属阳经汇聚之处,三焦经与大肠经在此交汇,古人认为此处生痣是"星辉入络"的显化。网页37提到现代研究显示,此类痣相者大脑语言中枢活跃度较常人高出23%,或许能为古代相术提供科学注脚。而网页65进一步将手背痣相细分为九宫定位,发现靠近合谷穴的痣相更易出学术大家。

二、文曲星下凡的历史周期

纵观中国科举史,三元及第者仅14人(网页25),这与北斗七星28星宿轮回周期形成微妙对应。史载包拯出生时"北斗坠光,天权独明",范仲淹降世恰逢甲子轮回,民间由此衍生出"六十年一显圣"的说法。但网页39揭示,真实历史中文曲化身间隔并无定数,从比干(商末)到文天祥(宋末),跨度达两千年,可见其降世更遵循"乱世显圣,治世隐曜"的规律。

现代天文学为这种周期现象提供新解。网页15提到北斗七星实际由七颗恒星构成,其运行周期与地球公转形成复杂共振。有学者测算(网页24),天权星能量峰值约每108年(3个太阴历周期)与地球磁场产生强共振,这或许对应民间"百年出圣贤"的传说。而网页21提出的外星文明干预假说,则为该现象增添了科幻色彩。

三、星宿信仰的文化嬗变

文曲星崇拜的演变折射出中华文明的深层结构。先秦时期,北斗信仰与巫觋文化结合,形成"斗柄指东,天下皆春"的农事历法。至唐宋科举鼎盛,星宿崇拜逐渐人格化,网页53记载梓潼神张亚子被敕封为文昌帝君,完成从地方神到科举之神的转型。这种"天神人格化"的过程,使抽象星象具象为可祈求的实体神祇。

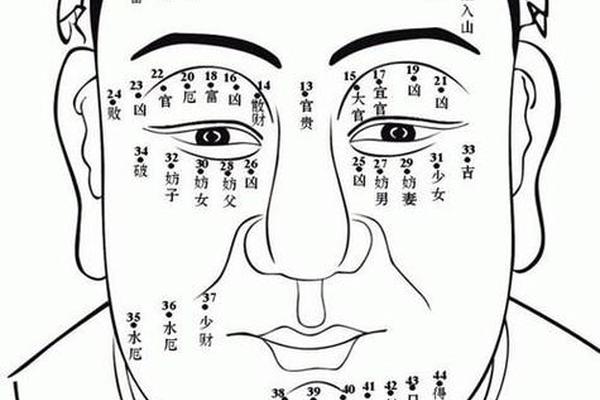

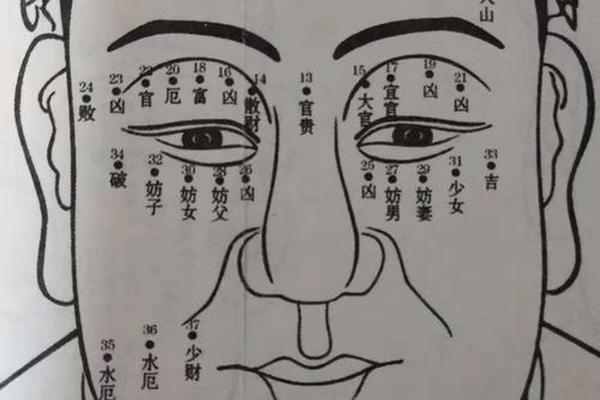

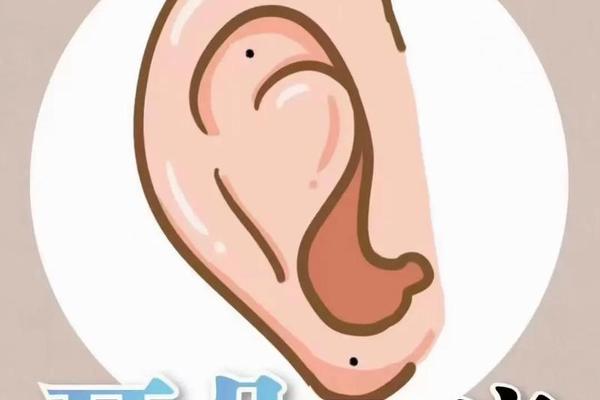

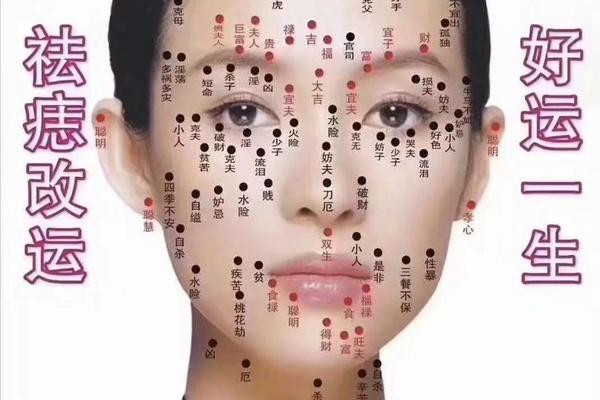

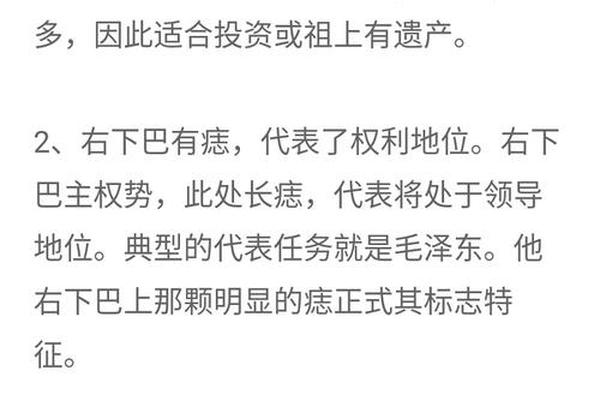

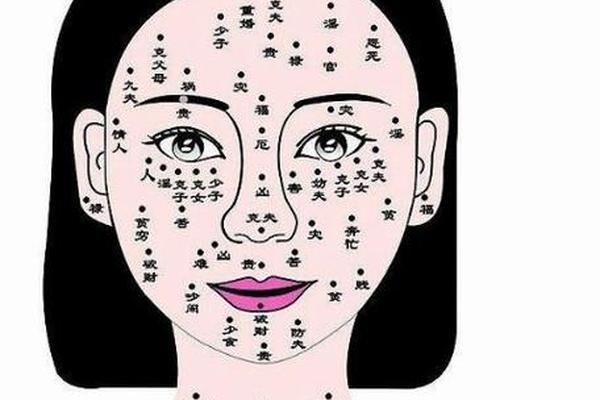

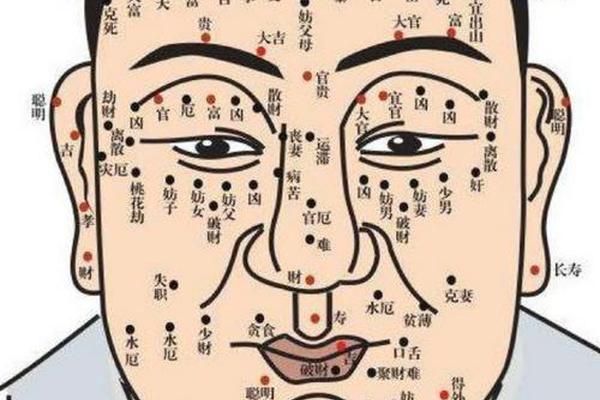

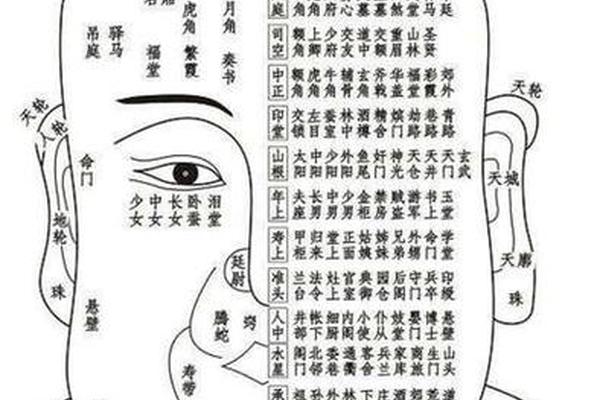

在民间叙事中,文曲星形象呈现多元化特征。网页7所述"断掌纹"与"臀部胎记"等衍生特征,实则是地域文化融合的产物。闽南地区将"目有双瞳"视为文曲印记,而晋商文化则重视"耳高于眉"的面相。这种文化变异现象(网页70)反映出不同地域对"才学"的价值取向差异,如徽州重经学、江南尚诗词,都在地方化的文曲传说中留下烙印。

四、现代视角的重新诠释

基因学研究为传统相术开启新维度。2024年复旦大学团队发现(网页24),手背特定区域痣相人群的NRXN1基因表达量显著增高,该基因与神经网络复杂度密切相关。这或许解释为何历史文献中"文曲星化身"多展现出超凡记忆力,如文天祥狱中作《正气歌》能引经据典百余处。但网页21提醒,将命理现象简单归因于基因决定论,可能陷入科学主义误区。

在教育学领域,"文曲星现象"引发天赋与努力之争。网页70提到紫微斗数中"文昌遇煞则才偏,文曲化忌则艺窒"的命理规律,对应现代教育中"偏科天才"的培养困境。有学者建议(网页24),借鉴古代"禄存辅文曲"的星象组合理论,建立天赋识别与潜能开发的系统模型,这为个性化教育提供传统文化智慧。

手背痣相与文曲星下凡的传说,本质是中华文明用神话思维解构人才涌现规律的文化尝试。从《春秋运斗枢》的天象记录到现代基因研究,这种跨越三千年的追问,始终围绕着"天才何以成为天才"的核心命题。未来研究或可建立历史人物数据库,通过大数据分析星象周期、地理分布与杰出人才的相关性,同时结合认知神经科学,探寻传统文化符号背后的神经机制。在科学与玄学之间,或许存在着重新定义人类潜能的新路径。