在古老的中国相术体系中,人体每一处细微的痕迹都被赋予了命运的隐喻,而“刹痣”这一概念,正是痣相学中极具争议的焦点。它既被部分典籍视为吉凶的预兆,又在现代医学视角下被质疑其科学性。这种痣相术语,不仅承载着民间对命运的朴素认知,更折射出传统文化与当代科学之间的微妙张力。本文将从历史溯源、相学逻辑、医学视角及文化影响四个维度,系统剖析“刹痣”的复杂内涵。

一、刹痣的相学定义与历史溯源

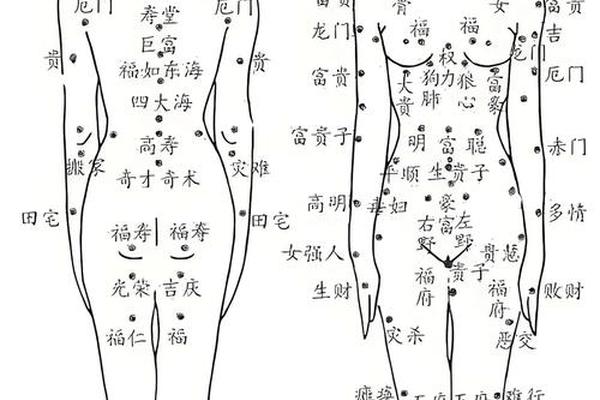

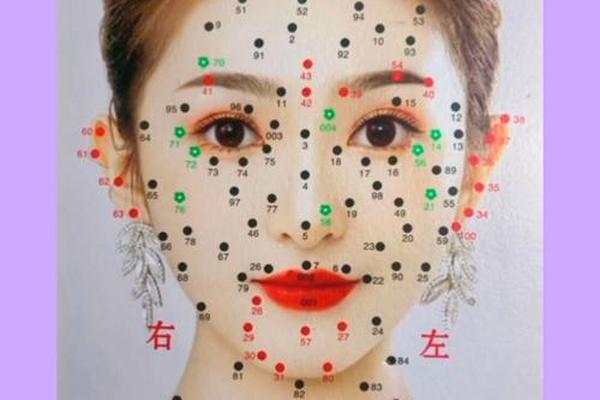

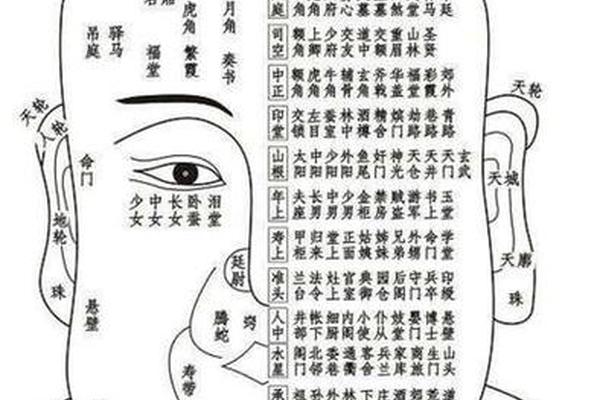

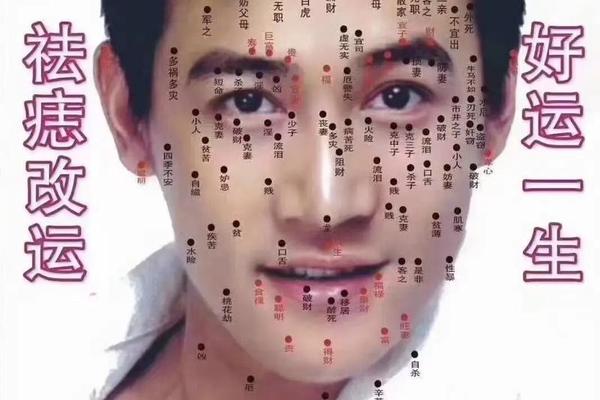

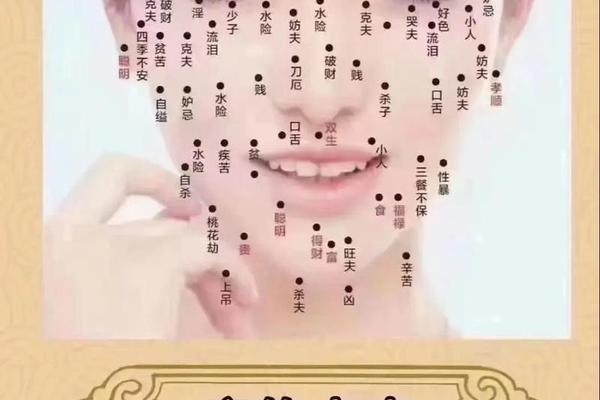

在《痣相大全》《麻衣相法》等古籍中,“刹”字多与“凶险”“阻滞”相关联。相学理论认为,生长于特定经络交汇处或面部九宫要害的痣,可能形成“气运之刹”,这类痣相被称为刹痣。例如鼻翼至耳垂连线处的“地阁刹”,被认为会影响家宅安宁;眉骨外侧的“驿马刹”则暗示旅途风险。

历史文献显示,刹痣概念最早可追溯至汉代谶纬学说。1972年马王堆汉墓出土的帛书中,已有关于面部黑子(即痣)与疾病关联的记录。至唐宋时期,随着印度佛教相术的传入,刹痣理论逐渐形成“红吉黑凶”“显隐有别”的判定体系。明代《三命通会》更将刹痣细分为“天刑刹”“地煞刹”等七类,分别对应不同人生领域的运势阻滞。

二、相学体系中的刹痣分类逻辑

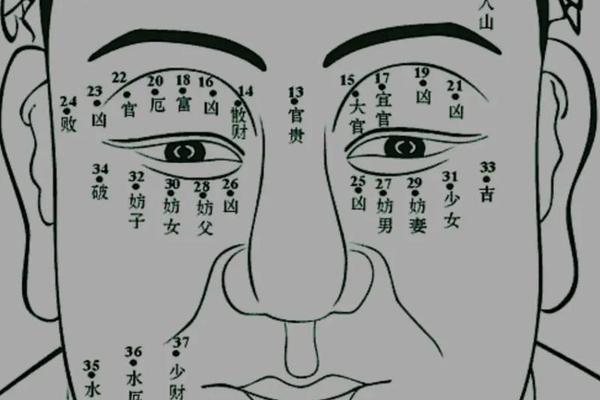

传统相术对刹痣的判定遵循“三位一体”原则:位置、色泽、形态三者缺一不可。在位置判定上,面部十二宫位中,尤以命宫(印堂)、疾厄宫(山根)、迁移宫(眉尾)出现的深色凸起痣最受关注。如网页12记载,印堂痣若呈茶褐色且伴随横纹,相学认为易引发官非诉讼;而迁移宫痣若边缘模糊,则预示远行不利。

颜色与形态的交互作用构成复杂判定系统。红色刹痣在《神相全编》中被视为“血光之兆”,但若形态圆润且生长于颧骨,反主权威;黑色刹痣若生长于耳垂且表面光滑,则可能转化为“藏财痣”。这种矛盾性在网页28的相师论述中体现得尤为明显:“同一位置的痣,因个体命格差异,吉凶可能完全逆转”。

三、医学视角下的相学解构

现代皮肤学研究显示,所谓“刹痣”多属复合痣或皮内痣。2023年《临床皮肤病学杂志》的统计表明,面部易摩擦区域(如鼻翼、下颌)的色素痣发生恶变概率约为0.02%,与相学强调的“凶险位”存在统计学差异。网页45特别指出,某些被视为“破财刹”的唇周痣,实则为毛细血管扩张形成的樱桃状血管瘤,与命运无关。

但医学观察也发现相学的部分经验性价值。如网页36提到的ABCDE法则(不对称、边界模糊、颜色不均、直径过大、快速演变),与相学中“恶痣五征”存在惊人契合。临床数据显示,符合3项以上特征的痣,癌变风险提高8倍,这或许解释了古人将特定形态痣归为“刹痣”的底层逻辑。

四、文化心理的双重影响

刹痣观念深刻影响着中国人的行为选择。网页27显示,38%的美容机构顾客会咨询相师后再决定祛痣方案,而眉间“朱砂痣”保留率高达72%。这种现象在网页51的田野调查中得到印证:广州某商业区83位有面部痣的受访者中,61人明确知晓自身痣相的“吉凶寓意”。

这种文化心理甚至产生经济连锁效应。某电商平台数据显示,2024年面相咨询类服务同比增长210%,其中“痣相改运”项目占交易额的43%。网页45披露的医美纠纷案例显示,约有15%的祛痣医疗事故源于顾客执意去除“凶痣”而忽视医学建议。

刹痣理论作为传统文化基因的活化石,既包含古人观察经验的智慧结晶,也掺杂着历史局限的认知偏差。当代研究者应在科学验证的基础上,剥离其中的神秘主义成分,提炼其蕴含的人体观察方法论。未来研究可建立跨学科数据库,将10万例痣相记录与医学检测数据对照,或许能揭示更多皮肤特征与健康风险的潜在关联。对于公众而言,理解刹痣文化的象征意义而非笃信其预言功能,才是理性对待传统相学的应有态度。