痣,作为人体皮肤上常见的色素沉积现象,既承载着传统文化中的吉凶寓意,又在现代医学中被视为需要关注的健康信号。在当代社会,许多人因美容需求或健康疑虑走进医院,试图通过科学手段处理痣的问题。面对“痣相”与“医学”的交织,如何理性选择就诊科室成为公众关注的焦点。本文将从传统观念与医学实践的碰撞出发,系统探讨医院处理痣的科室选择逻辑及其背后的科学依据。

一、传统痣相与现代医学的认知差异

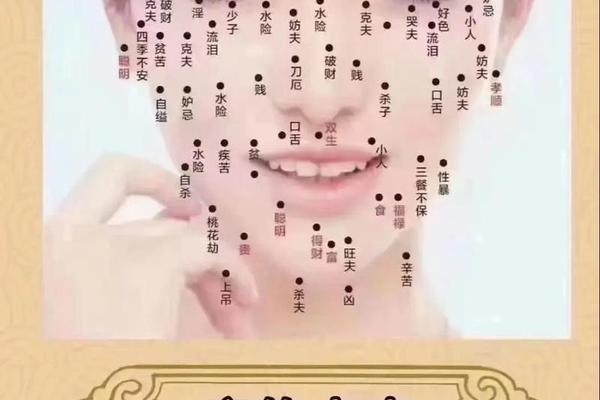

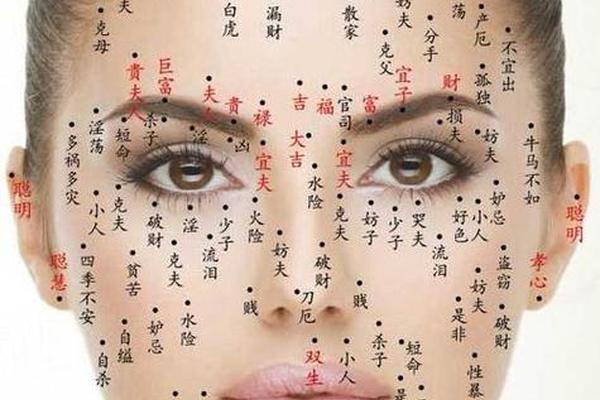

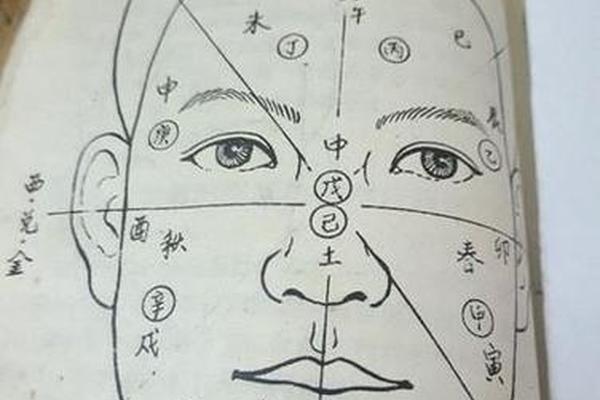

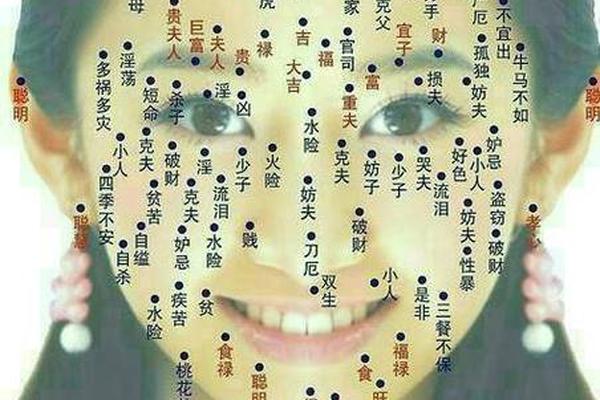

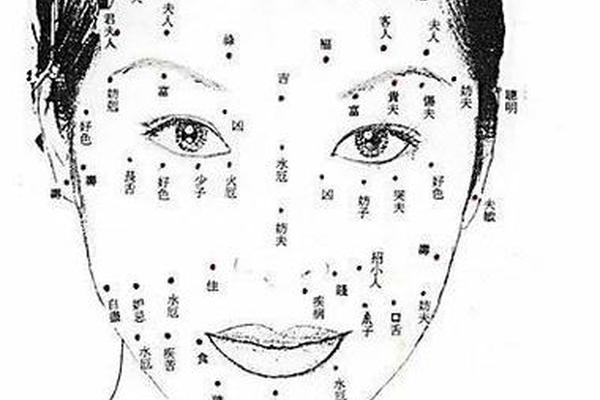

传统痣相学将人体不同部位的痣与命运、性格紧密关联,例如额头痣象征福气,嘴角痣暗示情感波折。这种文化观念在民间根深蒂固,许多患者就诊时仍会询问医生“这颗痣是否会影响运势”。然而从医学视角看,痣的本质是黑素细胞聚集形成的良性皮肤病变,其成因与遗传、紫外线暴露等生物学因素相关,而非玄学意义上的吉凶预兆。

现代医学更关注痣的形态变化可能带来的健康风险。临床数据显示,约30%的黑色素瘤由普通痣恶变而来,因此对快速增大、边缘不规则或颜色异常的痣需及时干预。这种认知差异导致患者就诊需求呈现双重性:既希望祛除影响美观的痣,又担忧其健康隐患。医生需在诊疗过程中兼顾科学宣教与人文关怀,帮助患者建立正确的认知。

二、医院处理痣的科室选择逻辑

面对痣的诊疗需求,医院科室设置呈现专业化细分特点。皮肤科作为首选科室,承担着基础诊断职能,通过皮肤镜、病理活检等技术评估痣的性质,并针对小型良性痣提供激光、冷冻等微创治疗。对于面部等美学敏感区域,医疗美容科能运用点阵激光等先进技术,在祛痣同时最大限度减少瘢痕形成。而当痣体积较大或存在恶变风险时,整形外科的手术切除配合皮瓣修复技术可确保治疗效果与外观平衡。

特殊部位的痣需要多学科协作。例如眼睑部位的痣可能涉及眼科会诊,耳部复杂痣需耳鼻喉科参与,这种跨科室协作模式确保了治疗的安全性和精准性。值得关注的是,三甲医院普遍建立的皮肤肿瘤联合门诊,通过皮肤科、肿瘤科、病理科专家协同诊疗,为高风险痣患者提供一站式解决方案。

三、诊疗过程中的关键注意事项

术前评估是确保疗效的核心环节。医生需综合ABCDE法则(不对称性、边界、颜色、直径、演变)判断痣的良恶性,必要时进行皮肤超声或MRI检查。对于有家族黑色素瘤病史或免疫抑制状态的特殊人群,建议扩大切除范围并加强术后随访。某临床研究显示,规范化的术前评估可使误诊率降低至2%以下。

术后护理直接影响愈后效果。案例显示,患者因过早撕脱痂皮导致瘢痕增生的发生率高达37%。医生通常建议术后保持创面干燥,使用生长因子凝胶促进修复,并严格防晒3-6个月。饮食管理方面,需避免辛辣刺激食物,增加维生素C摄入以抑制色素沉着。对于特殊体质患者,个性化护理方案可将并发症风险降低60%。

四、医学与人文的融合趋势

在精准医疗时代,祛痣技术正朝着微创化、智能化方向发展。皮秒激光的应用使治疗精度达到微米级,人工智能辅助诊断系统对早期恶变痣的识别准确率已达92%。这些技术进步不仅提升治疗效果,更推动着医疗从疾病治疗向健康管理转型。

与此医学界开始关注患者心理需求。某三甲医院调查显示,68%的祛痣患者存在外貌焦虑。部分医疗机构尝试将心理咨询纳入诊疗流程,帮助患者建立理性认知。这种生物-心理-社会医学模式的实践,使患者满意度提升至89%。

总结而言,医院处理痣的核心在于科学评估与精准治疗,而非传统痣相学的吉凶判断。患者应根据痣的医学特征选择相应科室,在专业医师指导下制定个性化治疗方案。未来研究可深入探索基因检测在痣恶变风险评估中的应用,以及3D打印技术在复杂痣切除修复中的临床价值。唯有坚持科学精神与人文关怀并重,才能实现真正的健康之美。