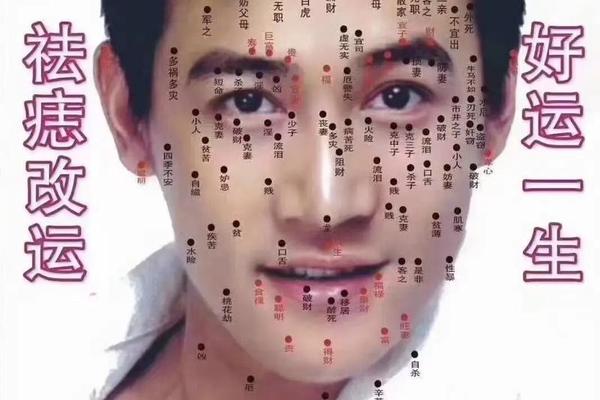

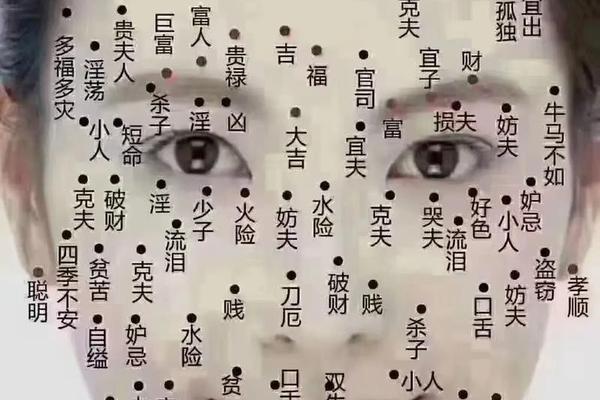

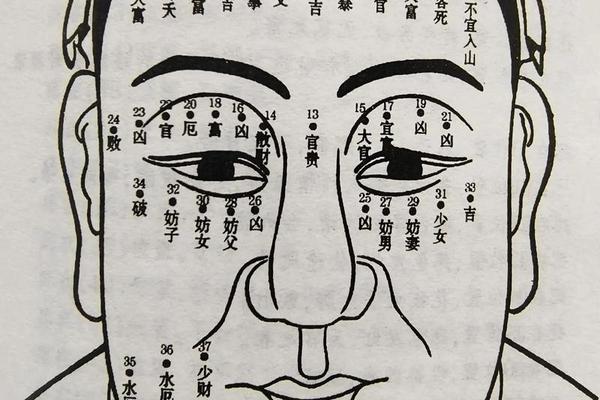

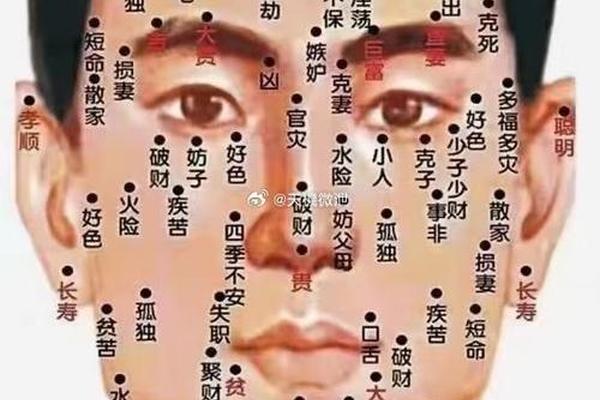

在中国传统相学中,面部痣相被视为窥探命运与性格的重要窗口,尤其是女性面部的痣,往往被赋予更复杂的象征意义。古人认为“面无善痣”,但现代视角下,痣的吉凶解读融合了生理特征、心理暗示与文化隐喻的多重维度。本文将从传统相学、中医理论及现代科学视角,系统解析女性面部痣相的位置、形态与命运关联,并探讨其背后的逻辑与争议。

痣相与情感命运的交织

女性面部的痣常被视为情感轨迹的标记。例如,眼尾至发际的奸门痣(即眼尾痣),在相学中被称为“桃花劫”,主婚姻易受第三者侵扰。如网页1所述,这类痣相者通常具有强烈个人魅力,但情感稳定性差,初次婚姻易受挫,需通过事业选择化解危机。而人中旁的“出墙痣”则被赋予更负面的道德评判,传统相学认为此类女性易陷入婚外情,需警惕家庭关系破裂。

值得关注的是,唇部痣相的解读呈现两极分化。上唇痣象征“重情多愁”,食禄运旺盛却易因过度享乐损害健康;下唇痣则与“劳碌命”关联,暗示情感多角关系风险。现代心理学研究指出,这类象征可能源于唇部作为情感表达器官的生理特性,其痣相易引发他人关注,从而形成心理暗示的循环。

痣相与性格特征的映射

面部不同区域的痣常被解读为性格密码。眉间痣被描述为“极端运势”的象征,相学认为此类女性兼具成功潜能与自我毁灭倾向,需警惕因傲慢导致的失败。这与现代人格心理学中的“双刃剑效应”不谋而合——强烈的自我意识既可能成就事业,也可能破坏人际关系。

另一典型是颧骨痣,传统相学将其与“自我中心”关联,认为这类女性行事果断却缺乏同理心。中医理论则提出补充视角:颧骨对应小肠反射区,此处痣相可能暗示消化吸收功能异常,进而影响情绪稳定性。这种生理-心理的交叉解释,为痣相学提供了更立体的分析框架。

痣相与健康关联的实证

中医面诊将面部视为人体内脏的投影区。鼻梁痣在相学中主“劫难”,而中医认为鼻梁对应肝胆区域,此处痣相可能反映肝功能异常或情绪调节障碍。类似地,眼白痣虽在相学中象征“聪明善变”,但现代医学发现其可能与虹膜发育异常或血管病变相关。

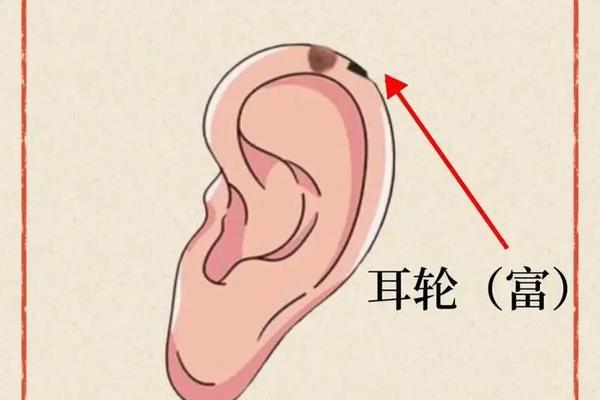

更具争议的是法令纹附近的腮边痣,传统解读为“老年桃花旺盛”,而中医理论指出该区域对应生殖系统,痣相异常可能提示激素水平紊乱。这种跨学科的碰撞揭示:痣相学的部分论断可能源于对生理现象的朴素观察,但其因果逻辑需科学验证。

科学视角的辩证解读

当代研究对痣相学提出双重批判:其一,痣的形成主要源于黑色素细胞聚集,受遗传与紫外线照射影响,与命运无必然关联;其二,文化建构的象征体系可能强化性别偏见,如将女性唇部痣相污名化为“荡妇痣”。神经科学发现,面部特征确实影响人际认知——例如眉间痣可能增强“决策果断”的印象,从而实际改变个体的社会机遇。

值得注意的是,相学强调的“痣色与形态”标准(如黑如漆、赤如泉为吉),与现代皮肤医学的色素痣分类存在部分重叠。良性痣通常边界清晰、色泽均匀,而形态异常的痣可能提示癌变风险。这提示传统智慧中蕴含的实践经验值得理性审视。

总结与启示

女性面部痣相的千年解读史,实质是医学认知、社会观念与文化想象的混合产物。从眼尾痣的情感隐喻到鼻梁痣的健康警示,这些符号既承载着古人对命运的探索,也折射出对人体奥秘的直觉把握。当代人应以辩证态度看待痣相学:既承认其作为文化现象的历史价值,也警惕过度解读导致的认知偏差。未来研究可深入探索面部特征与社会认知的相互作用机制,同时加强公众对皮肤病变的科学认知。毕竟,真正的命运主导权,始终掌握在个体对健康的珍视与对生活的主动塑造中。