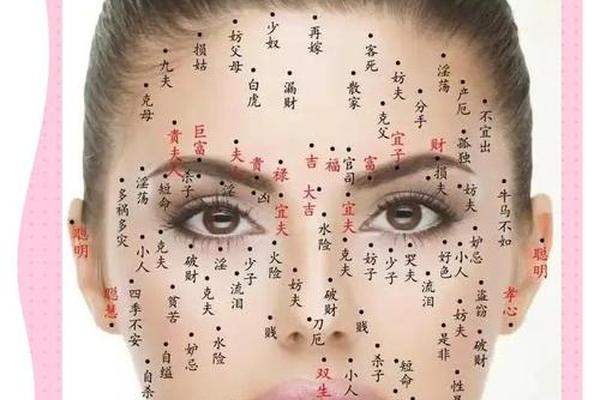

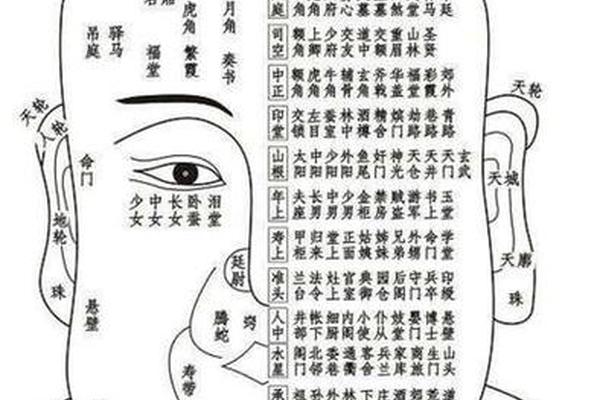

在中国传统面相学中,痣不仅是皮肤的色素沉淀,更被视为命运密码的隐喻。古人将痣分为“显痣”与“隐痣”,前者暴露于面颈等显眼处,后者藏于衣下或毛发间,形成了“隐痣多吉,显痣多凶”的经典论断。这一观念源于《痣相》中对“显隐之辨”的哲学思考:如山川林木的生机需深藏不露,人的吉运亦需在隐秘处沉淀。随着现代医学的发展,这一古老智慧的科学性逐渐受到质疑。本文将从传统相术、现代科学及文化心理三个维度,探讨“隐痣为吉”的深层逻辑与当代意义。

显隐之分:痣相学的空间隐喻

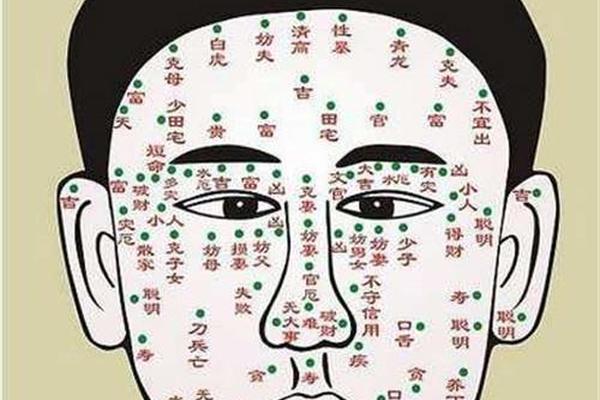

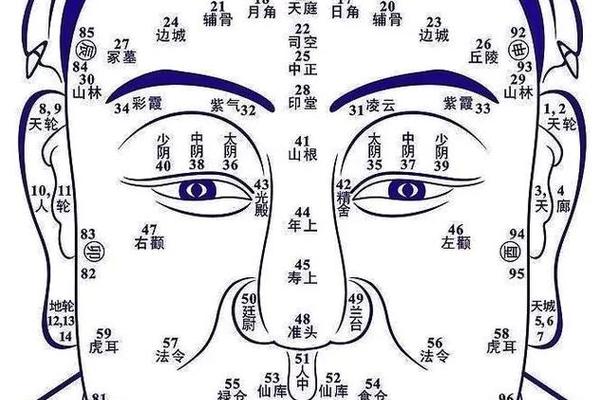

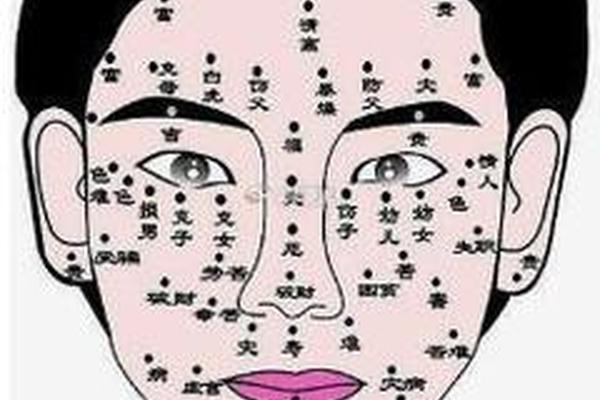

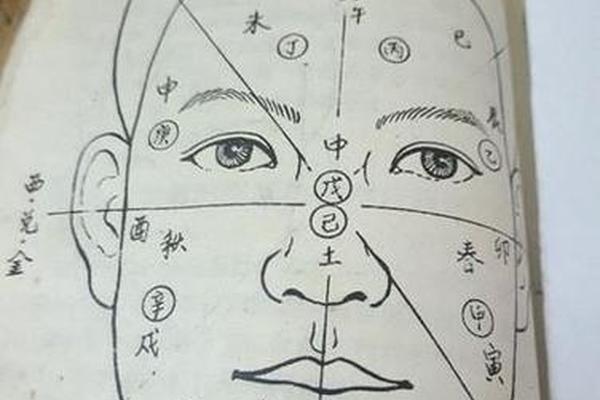

在《相理衡真》的宇宙观中,人体被喻为微缩的天地,显痣如地表突起的怪石,隐痣似深埋的璞玉。显痣的“外露”被视为消耗福气的象征,如网页9所述:“显处痣多凶,隐处痣多吉”。这种空间隐喻折射出中国传统文化的内敛哲学——真正的好运需如深潭静水,而非浮光掠影。例如网页44提及的“脚踏七星”富贵痣,正是因其位于足底这一隐秘处,暗合“大隐隐于市”的处世智慧。

从生理结构看,显痣更易受外界刺激。网页42指出,手掌、足底等摩擦频繁部位的痣癌变风险更高,这与相术中“显痣易招厄运”的论断形成微妙呼应。古人虽未掌握病理学知识,却通过观察总结出“暴露部位的痣更需谨慎”的经验法则,如网页39警示的皮带区域、鼻咽等部位的痣需重点监测。显隐之分,本质上是对人体与环境互动关系的朴素认知。

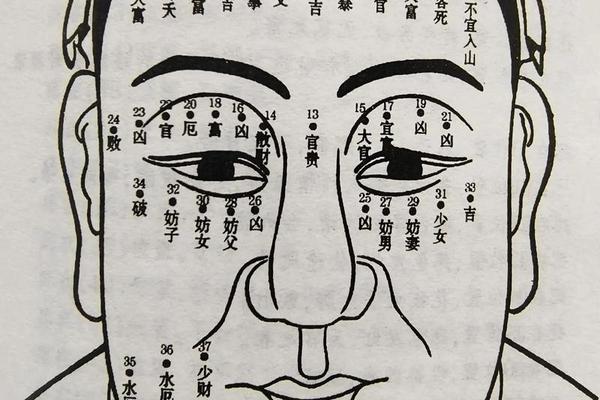

吉凶密码:五维判痣体系

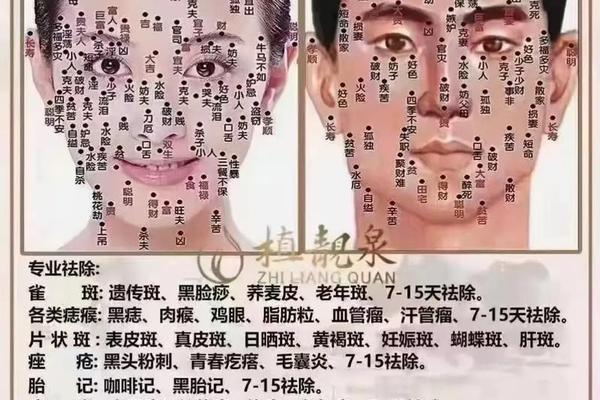

传统痣相学建立了一套严密的“五维判痣体系”:凸、亮、黑、正、毛(网页53)。隐痣因受衣物保护,更易满足“凸起有光泽”的吉痣标准。如网页26所述,隐痣常呈“黑如漆,赤如朱”的纯色,而显痣因长期暴露于紫外线,易出现“茶色、灰色”等混杂色泽(网页2)。这种色泽差异被相术视为“气”的显化:隐痣得地气滋养,显痣遭阳气损耗。

毛发作为隐痣的重要特征,被赋予特殊象征。网页9将痣上毫毛称为“长寿须”,认为其如山林草木般蕴藏生机。现代医学证实,毛囊深度影响痣细胞稳定性,带毛痣的恶变率确实低于无毛痣(网页35)。这种生物学特性与相术的“福禄须”之说形成跨时空对话,暗示古人在经验观察中触及了部分科学规律。

科学祛魅:风险与认知重构

现代皮肤病理学彻底颠覆了传统吉凶论。网页27明确指出,痣的良恶与显隐无关,而是取决于细胞变异程度。ABCDE法则(网页42)建立的“不对称、边缘模糊、颜色不均、直径超6mm、快速演变”五大标准,取代了相术的玄学判断。例如网页66提到的复合痣虽符合相术“凸起圆正”的吉相,实则存在交界成分的癌变风险。

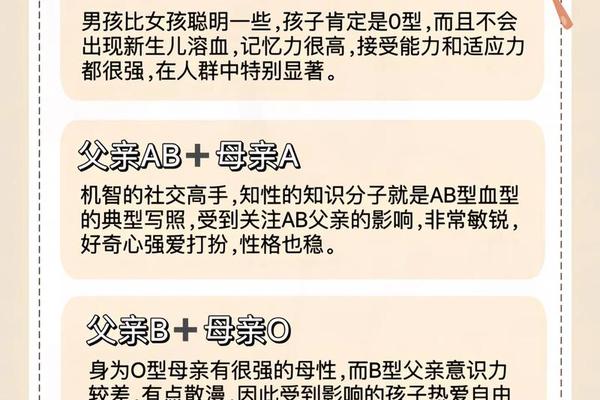

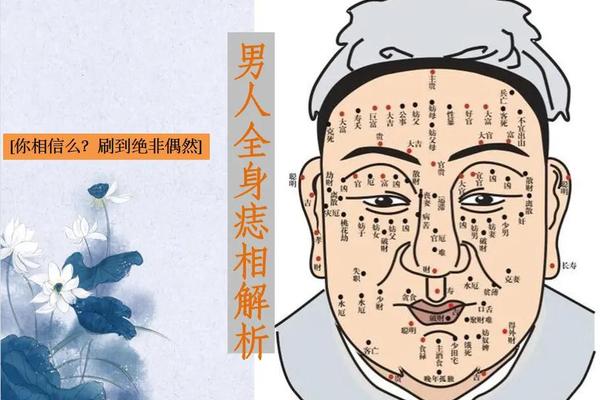

文化心理的惯性依然延续着隐痣崇拜。网页44列举的八大富贵痣中,六处属于隐痣范畴,如掌心痣、足底痣等。这种集体无意识源自农耕文明的生存智慧:隐秘部位的痣不易受损,自然与“长寿”“富贵”产生联想。当代美容业巧妙利用这种心理,将去痣服务包装为“改运工程”,实则暗合网页35揭示的医学风险——反复激光点痣可能诱发细胞变异。

文化基因:符号系统的现代转型

在文化人类学视野中,隐痣崇拜是中国人“藏”美学的具象化表达。网页46所述“胸前朱砂痣”传说,将隐秘部位的痣神化为前世印记,这种叙事策略将肉体符号升华为精神图腾。值得关注的是,Z世代正重构痣相文化:社交媒体上的“泪痣妆”“锁骨痣”审美,将传统凶痣转化为个性标签,完成从“命运枷锁”到“自我表达”的价值逆转。

医学人类学家发现,80%的求痣者在咨询中仍会提及“福痣”“厄痣”等传统概念(网页35数据)。这种现象揭示传统文化基因的强大渗透力。建议未来研究可建立跨学科对话机制,如通过fMRI技术探究“痣相认知”的神经机制,或在流行病学调查中加入文化心理变量,真正实现“经验医学”与“人文医学”的融合。

从相术经典到病理图谱,隐痣吉凶论经历了神圣化与世俗化的双重解构。它既是古人观察自然的智慧结晶,也暴露出前科学时代的认知局限。在当代语境下,我们既要警惕“以痣断命”的迷信思维,也应珍视其蕴含的文化编码功能。未来研究需在祛魅与承续之间寻找平衡点,让千年痣相文化在科学理性与人文关怀的交织中焕发新生。正如《相理衡真》所言:“痣为气象,心为枢机”,或许真正决定命运的,不是肌肤之上的黑点,而是观痣时的那份澄明心境。