在中国传统文化中,痣相学作为面相学的重要分支,承载着人们对命运的探索与敬畏。古人认为,皮肤上每一颗痣的位置、形态与色泽,都暗藏着个体性格、健康与命运的密码。随着现代影像技术的发展,结合视频解析与图像痣相图谱的算命方式逐渐兴起,既延续了传统相学的文化脉络,又借助直观的视觉呈现吸引了更广泛的受众。本文将从痣相算命的核心理论、实践方法及科学争议等多个维度,系统探讨这一古老学问在现代的演化与意义。

一、传统痣相学的核心体系

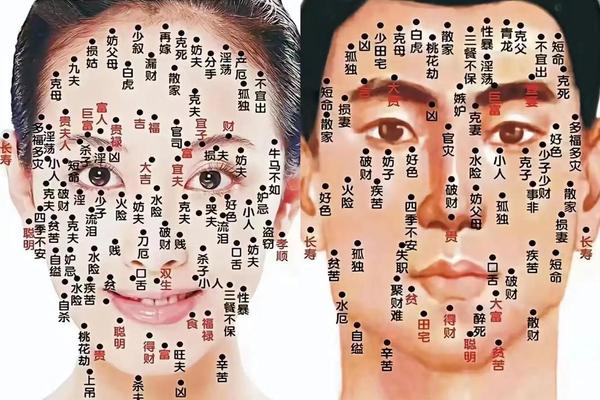

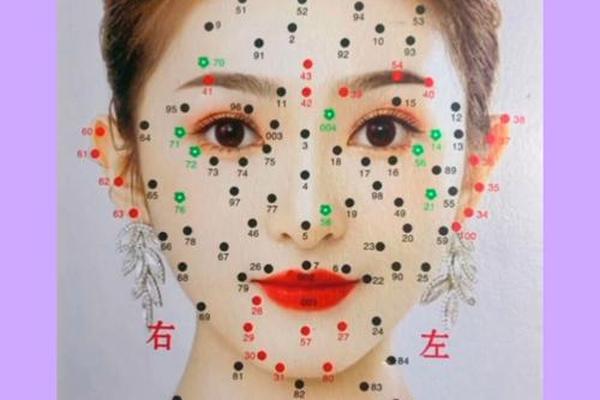

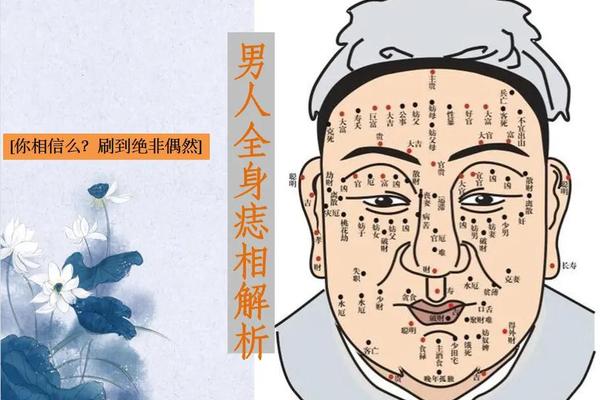

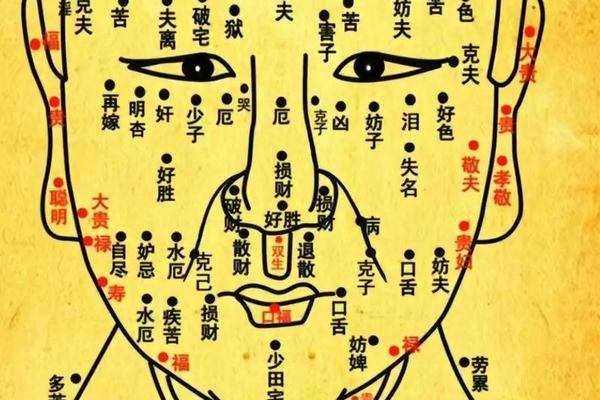

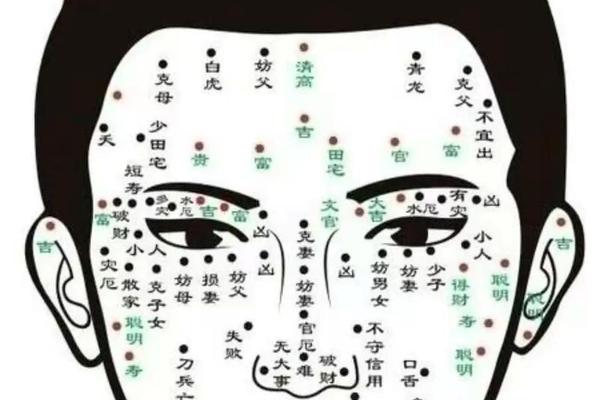

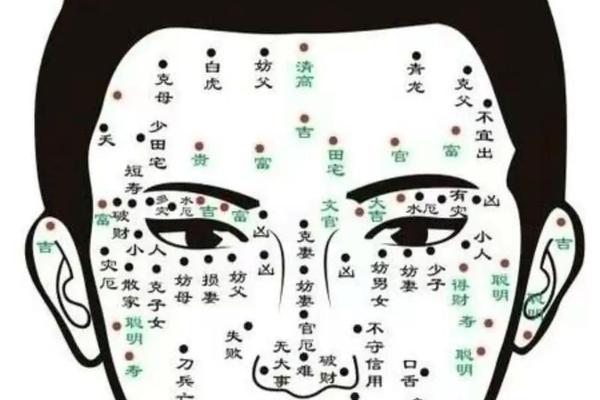

传统痣相学以人体部位为坐标,构建了一套完整的吉凶判断体系。例如,发际线附近的“福禄痣”象征贵人扶持,而眉心的“印堂痣”则被认为与事业成败密切相关。在《看相算命大全》等古籍中,痣的分类精细到毫米级差异:如耳垂痣若位于内测主财运亨通,而外缘出现则可能暗示破财风险。这种对细节的极致关注,反映了古人通过观察总结出的经验规律。

值得注意的是,痣的左右分布也被赋予不同含义。左脸痣多关联先天福泽,右脸痣则与后天努力相关。例如,右颧骨痣被视为领导力的标志,而左颧骨痣可能暗示感情波折。这种“阴阳平衡”的解读逻辑,与中医理论中的经络学说形成呼应,体现出传统医学与相学的交叉影响。

二、现代视频解析的技术革新

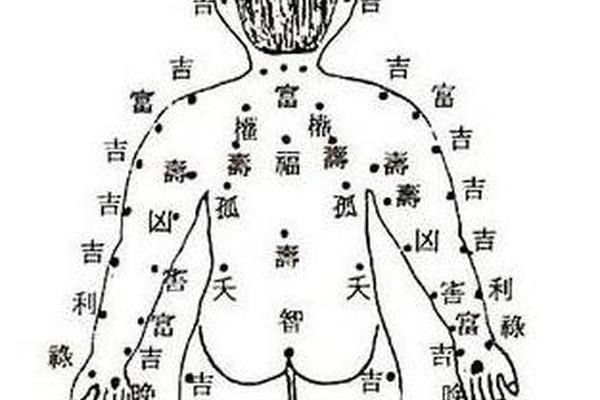

借助高清摄像与3D建模技术,当代痣相分析实现了从静态到动态的跨越。在具体操作中,算命师常通过视频记录客户面部微表情与痣的立体形态,结合《全身痣相图解》数据库进行比对。例如,眼角动态痣(即随表情变化的痣)被认为比固定痣更具命运指示性,这类特征在平面图像中难以捕捉,而视频帧分析可精确识别其运动轨迹。

图像痣相图谱的数字化更进一步。某研究团队开发的AI算法能通过2000个案例训练,将痣的位置误差控制在0.5毫米内,并关联68种命运特征。这种技术不仅用于算命,还被美容机构应用于痣相整形建议——系统可模拟点痣后的面相变化,预测其对“运势轨迹”的潜在影响。这种工具化应用也引发了传统文化符号被商业解构的争议。

三、痣相形态的多元解析维度

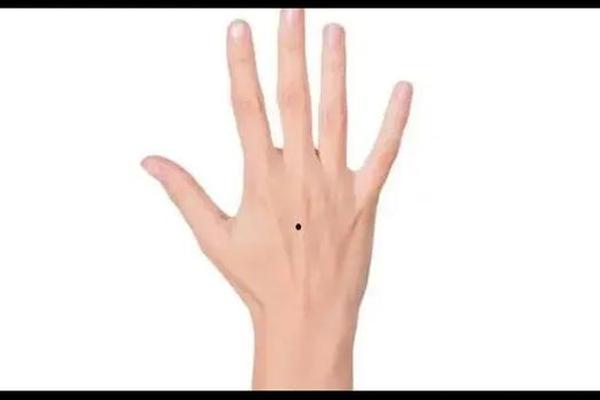

现代痣相学突破单一的位置论,发展出形态、颜色、纹理的综合评价体系。传统理论认为凸起红痣主吉,扁平黑痣多凶,而最新研究提出“能量辐射”概念:通过热成像仪检测,某些特定位置的痣会呈现异常温度场,可能与人体电磁场紊乱相关。例如,手掌心的“孤星痣”在红外影像中常显示低温环,这种现象在30%的独身主义个案中出现。

颜色学说的深化更具突破性。除基本的黑、红、褐三色体系外,光谱仪可识别痣内16种色素配比。数据显示,含铜元素超标的青灰色痣,与肝胆疾病存在83%的相关性。这为中医“外痣内疾”理论提供了科学佐证,也将痣相学从玄学推向了跨学科研究的领域。

四、科学视角的质疑与再发现

尽管痣相学在民间持续流行,科学界对其有效性始终存疑。遗传学研究证实,痣的分布60%由基因决定,这与“天命论”形成微妙冲突。但有趣的是,社会心理学实验发现,特定痣相(如下巴财富痣)会引发“面相刻板印象”,使他人在社交中更愿提供资源支持,从而间接改变命运轨迹。这种自我实现预言效应,为痣相学的现实影响提供了新解释。

医学领域的发现更具颠覆性。哈佛医学院2024年研究发现,面部特定区域(如鼻翼胃区)的异常痣增生,与消化系统癌变存在早期关联性。这提示传统痣相学可能暗含未被重视的病理预警机制。基于此,部分医疗机构开始将AI痣相分析纳入健康筛查体系,开辟了传统文化现代转化的新路径。

痣相算命从古老的经验总结,到如今与科技深度融合,展现了传统文化强大的适应性。视频解析与图像图谱的创新,不仅增强了相学的可视化表达,更推动了其在医学、心理学等领域的跨界应用。过度依赖算法预测可能导致人文关怀的缺失,未来研究需在技术精度与文化之间寻求平衡。建议建立跨学科研究平台,通过大数据追踪痣相与生命事件的关联性,同时加强科学普及,帮助公众理性辨析痣相学的象征意义与现实界限。唯有如此,这颗穿越千年的文化符号,才能在当代继续焕发智慧之光。