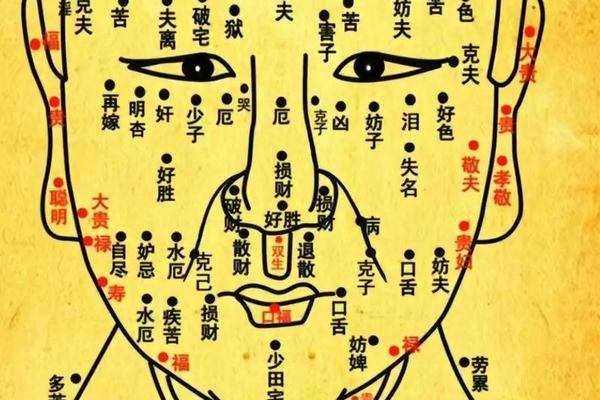

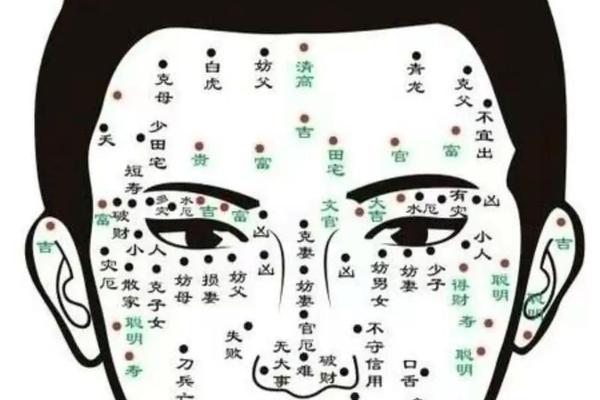

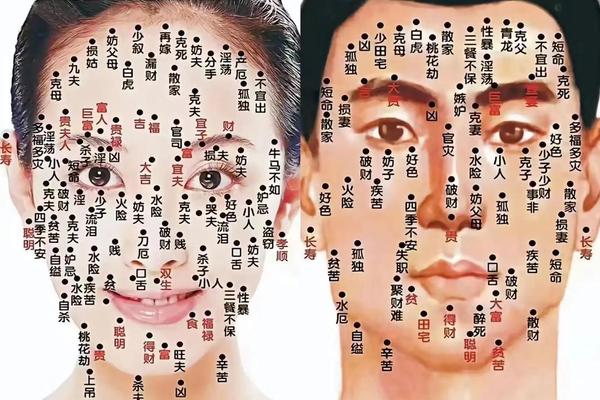

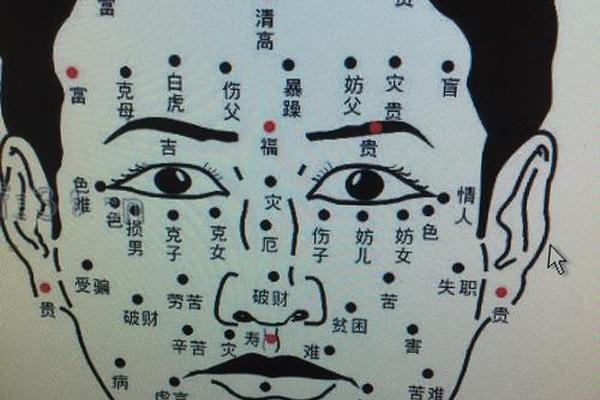

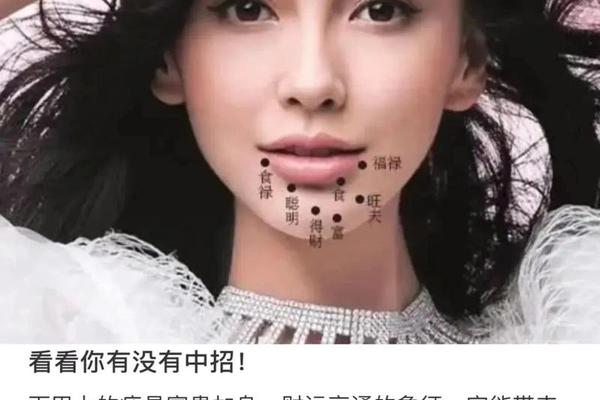

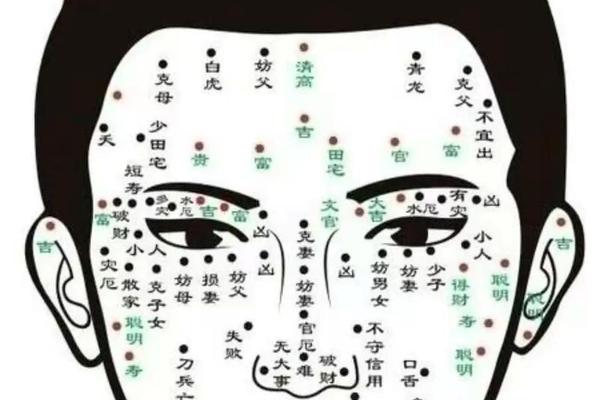

面相学认为,面部不同区域的痣相与个人性格、健康及命运轨迹存在紧密联系。例如,额头中央的痣常被视为“天庭痣”,主心智成熟且晚年安定,但若色泽晦暗则可能暗示家庭缘薄。而鼻头痣(准头痣)在传统解读中象征感情复杂与欲望过剩,男性若此处生有红痣可能官运亨通,但若痣色暗淡则易陷入财务危机。颧骨痣多与事业和社会地位相关,拥有饱满红痣者往往具备领导力,但若痣形不规则则可能因性格强势引发人际矛盾。

从中医视角看,面部痣的位置还与内脏健康存在映射关系。例如,眉间痣(印堂痣)若呈现青黑色,可能反映心脑血管压力或神经系统问题;而鼻翼痣(廷尉痣)若伴随皮肤泛红,则暗示脾胃失调或消化系统疾病。这种跨学科的关联性表明,痣相不仅是玄学符号,更可能是身体健康的外显信号。

二、痣相特征中的吉凶密码

传统痣相学对吉痣的判定标准包含四大要素:形态饱满、色泽纯正、位置隐蔽、毛发自然。例如,眉内痣若呈“黑如漆”且藏于毛发中,主长寿多福,兼具公益心与财运;而头顶痣因位置隐蔽,被视为逢凶化吉的“天佑之相”。相反,恶痣多具有形状怪异、颜色浑浊、表面凹陷等特征,如下巴灰暗痣象征居无定所,眼尾杂乱痣则易招桃花劫。

现代研究进一步验证了部分传统观点。德国医学界发现,色素痣的分布与神经内分泌系统存在关联,例如唇周密集痣者多巴胺分泌活跃,这解释了传统中“唇痣主情欲”的科学依据。临床数据显示,面部特定区域(如鼻梁)的异常痣增长,与消化系统肿瘤存在统计学相关性,这与面相学“鼻旁痣主破财”的隐喻形成跨时代呼应。

三、文化隐喻与当代价值重构

中国古代“天人感应”思想将痣相视为道德奖惩的标记,如《相理衡真》所述:“善痣彰德,恶痣显咎”。这种化解读在当代逐渐转向实用主义,例如商务人士偏好祛除“散财痣”(如鼻翼痣),而保留“官贵痣”(如额中红痣)以增强社交信心。香港风水师宋韶光指出,现代男性对痣相的关注已从命理预测转向形象管理,形成“功能性面相学”的新趋势。

学术界对痣相学的态度呈现两极分化。社会人类学家李明辉认为,痣相体系是东方“身体政治学”的活化石,其分类逻辑折射出传统社会对阶层流动的焦虑;而医学研究者则强调,过度解读痣相可能延误恶性黑色素瘤的早期诊断。这种争议提示我们需要建立更理性的认知框架——既承认其文化价值,也警惕伪科学风险。

四、未来研究与现实应用展望

在跨学科研究领域,日本学者山田忠司通过3D面部建模发现,痣相的“吉凶感知”与人类视觉认知的格式塔倾向相关,例如对称分布的痣更易被判定为“贵相”。这为量化研究提供了新思路。基因学进展则揭示了特定痣位与FOXP2基因表达的相关性,未来或可建立痣相-遗传-行为的生物社会学模型。

实践层面,建议男性在关注痣相时采取“双轨策略”:传统文化爱好者可通过《麻衣相法》等典籍了解象征意义;健康管理者则需定期进行皮肤镜检测,尤其关注形态变化的痣。企业亦可开发结合AI面相分析与医疗诊断的应用程序,在文化传承与科学防控间找到平衡点。

男人面部痣相体系承载着千年文化智慧与医学观察经验,其复杂性和多义性正是东方思维“整体观”的体现。当代社会既需摒弃“以痣定命”的迷信,也应珍视其中蕴含的身体哲学与健康预警价值。未来研究若能整合人类学、医学与数据科学方法,或可揭开痣相背后更深层的生命密码,为传统文化注入现代生命力。