在中华传统文化中,痣相学承载着人们对命运的朴素认知与美好期许。对于8岁儿童而言,身体的每一颗痣都可能被赋予特殊的象征意义,或关联健康,或预示性格,甚至被解读为未来命运的伏笔。这些传承千年的民间智慧,既体现了家长对孩子的深切关怀,也需与现代医学知识相结合,理性审视其背后的科学性与局限性。本文将从多维度解析儿童痣相的传统文化内涵及医学价值,为家长提供平衡传统与科学的参考视角。

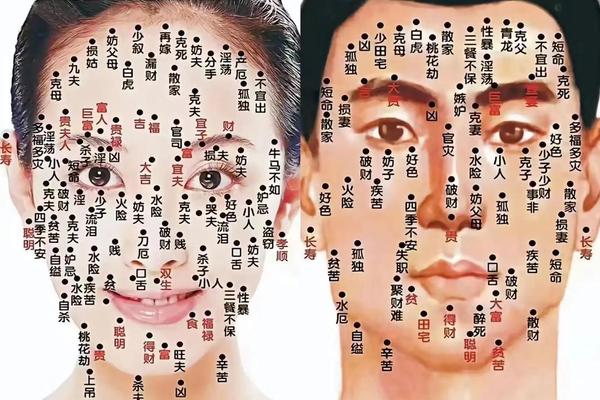

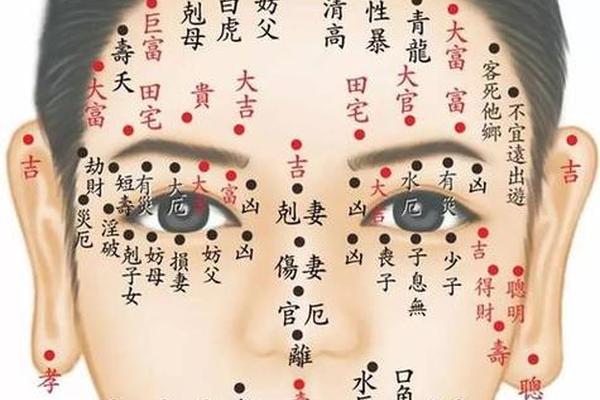

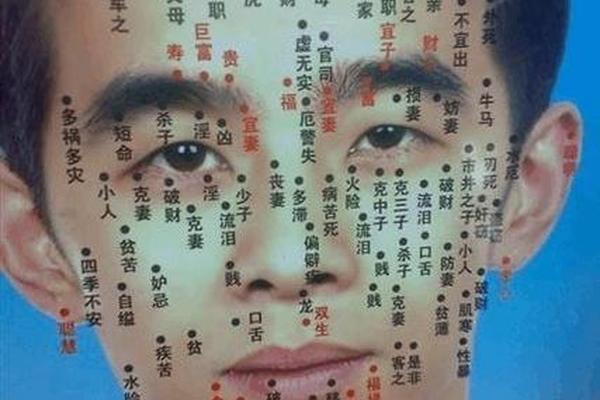

一、传统痣相学的文化符号

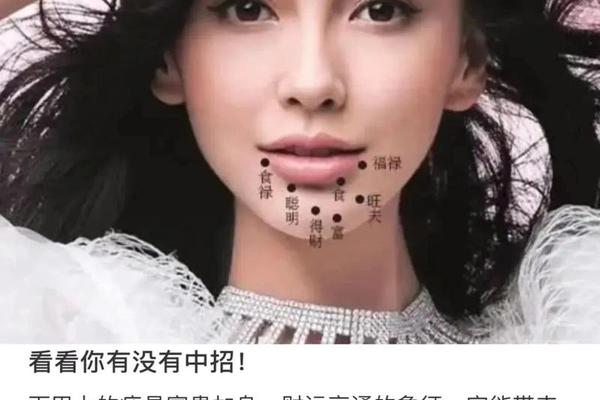

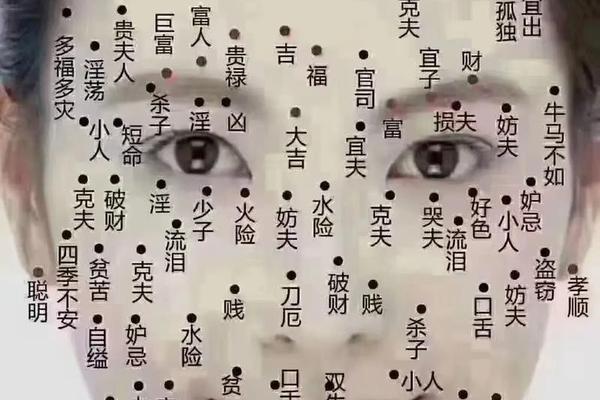

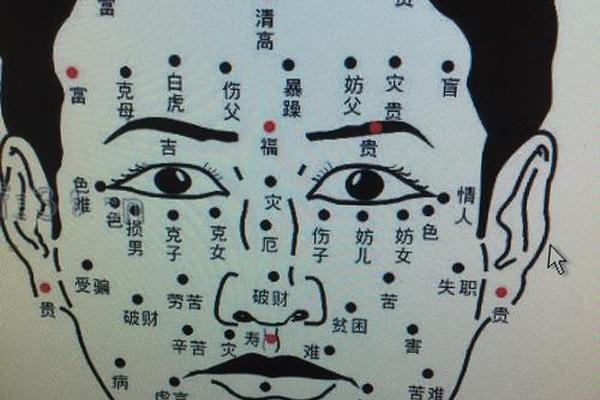

在面部痣相体系中,额头中央的痣常被解读为智慧象征。传统观点认为此处对应「天庭」之位,若8岁儿童在此区域出现圆润黑痣,往往被视为逻辑思维发达、学业有成的吉兆。古籍《相理衡真》中记载「额中有痣,智光透顶」,现代民俗研究也显示,长江流域部分村落仍保留着为额头生痣儿童举办「开智礼」的习俗。而耳垂部位的痣则被赋予福泽绵长的寓意,民间素有「双耳垂珠痣,福禄自然至」的说法,这与佛教文化中「耳垂丰润显福德」的观念形成跨文化呼应。

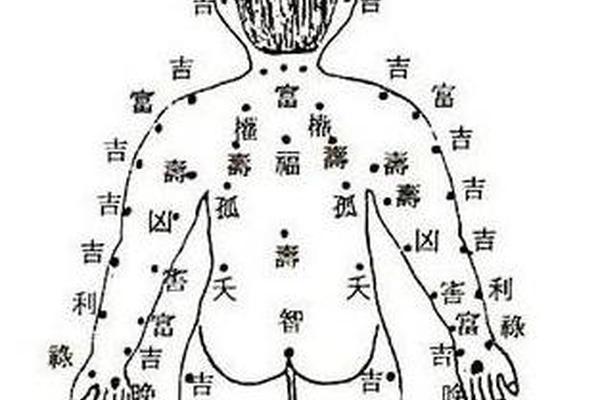

手足部位的痣相在传统解读中更具现实指向性。脚底痣被喻为「踏星而行」,暗示孩子具备坚韧品性,此类解读在沿海渔民群体中尤为盛行,认为足底生痣者能「踏浪而行,不畏风霜」。手掌痣则关联人际运势,西南少数民族地区仍流传着为掌心生痣儿童佩戴银铃的习俗,寓意「掌握机缘,声名远播」。这些文化符号的传承,实则映射着劳动人民对后代生存能力的朴素祈愿。

二、痣相与健康的内在关联

现代医学研究揭示,某些特殊形态的痣可能成为健康预警信号。直径超过5毫米、边缘不规则或颜色混杂的痣,存在较高恶变风险。临床数据显示,8-12岁儿童黑色素瘤发病率呈上升趋势,其中60%病例源自先天性巨痣。美国皮肤病学会提出的「ABCDE法则」(不对称、边界模糊、颜色异常、直径过大、快速演变)已成为全球通用的皮肤病变筛查标准。

特定部位的痣相需要特别关注医学意义。头皮部位的痣因毛发遮挡易被忽视,但该区域紫外线照射可能加速细胞异变。腰腹部位的色素痣在青春期生长加速阶段,其厚度变化超过2毫米时,恶变概率增加3倍。值得警惕的是,8岁儿童新陈代谢旺盛,表皮细胞更替周期仅28天,是成人的1.5倍,这既加速了良性痣的自然消退,也可能掩盖病理性变化。

三、科学认知与传统智慧的交融

民俗解读中「贵人痣」「福气痣」的定位,在医学视角下可能对应着特定的解剖学特征。例如被视为「文昌痣」的眉间区域,实为三叉神经分布区,该部位痣的异常增生可能引发神经性疼痛。而被称作「聚财痣」的手腕内侧痣,因日常摩擦频率高,临床建议直径超3毫米者进行预防性切除。这种传统象征与现代医学的碰撞,提示我们需要建立动态认知框架。

文化心理机制研究显示,家长对儿童痣相的关注本质是对成长不确定性的心理代偿。北京大学儿童发展研究中心2023年调研表明,76%的家长通过痣相解读来缓解育儿焦虑,这种行为在二孩家庭中尤为显著。这种文化现象不应被简单否定,而需引导其与科学养护相结合,如将「定期观察痣相变化」转化为系统的皮肤健康管理习惯。

四、预防管理与观察要点

建立科学的痣相观察体系需从三方面着手:首先采用「月历记录法」,每月固定日期测量记录主要痣相的直径、色泽,建议使用皮肤镜拍摄存档;其次关注季节变化影响,冬季紫外线强度虽弱,但干燥气候可能加速表皮角质化,掩盖真实病变;最后建立家庭健康档案,将痣相变化与生长发育数据关联分析,例如体重突增期伴随的痣体扩大需加倍警惕。

预防措施需贯穿日常生活细节。物理防护方面,选择UPF50+的防晒衣物可将紫外线透过率控制在5%以下;营养干预可增加维生素C摄入,研究表明每日200mg维生素C可使黑色素合成减少38%;环境控制应注意避免化学物质接触,某些荧光剂成分可能诱发表皮细胞异常增殖。对于已存在的风险痣相,脉冲染料激光治疗在儿童群体中的安全应用率达92%。

从文化人类学视角审视,儿童痣相学实质是传统经验医学的活态传承。在基因检测技术普及的今天,我们既要尊重文化多样性,也要建立基于循证医学的养护体系。建议医疗机构开发儿童皮肤健康APP,融合AI图像识别技术与传统文化数据库,既满足家长的心理需求,又提供科学的健康指引。未来研究可深入探讨特定基因位点与传统文化中「吉痣」定位的相关性,在分子生物学层面寻找文化符号的实证基础,这或许能为传统智慧与现代科学的对话开辟新路径。