痣相学是中国传统文化中独特的命理分支,其起源可追溯至上古时期,并在历史长河中逐渐形成系统理论。以下是关于痣相文化及痣相学起源的详细分析:

一、痣相文化的早期雏形

1. 原始经验与巫医结合

痣相文化的雏形源于古代先民对人体特征的观察与经验总结。早期人们通过观察痣的位置、形状等,结合巫医理论(如经络与健康、命运的联系),形成初步的相人方法。例如,《黄帝内经》中已有关于痣与健康关联的记载。

2. 实用主义的民间基础

在春秋战国以前,相术主要用于判断个体的生存能力。例如,男性肩宽、手长被视为能承担体力劳动,女性头圆臀大则被认为利于生育。这种实用主义相法逐渐演变为对痣相的关注。

二、痣相学的正式形成与发展

1. 春秋战国至秦汉时期

2. 唐宋至明清的体系完善

三、痣相学的核心理论

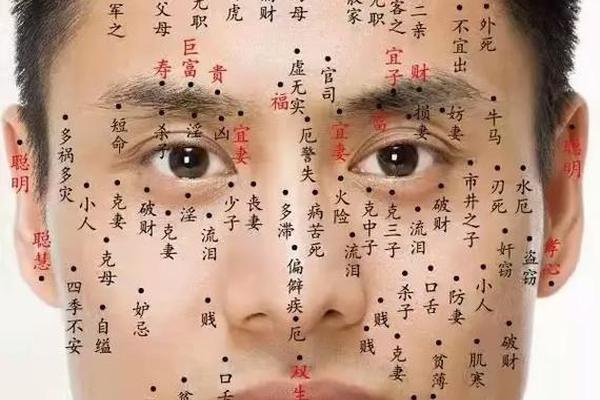

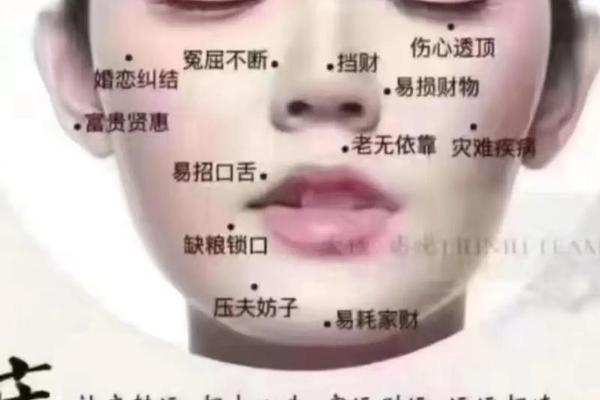

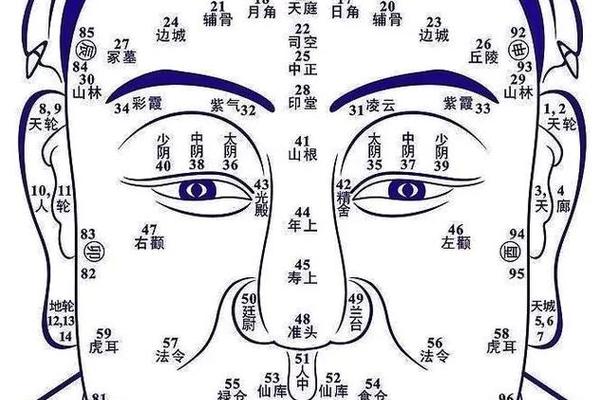

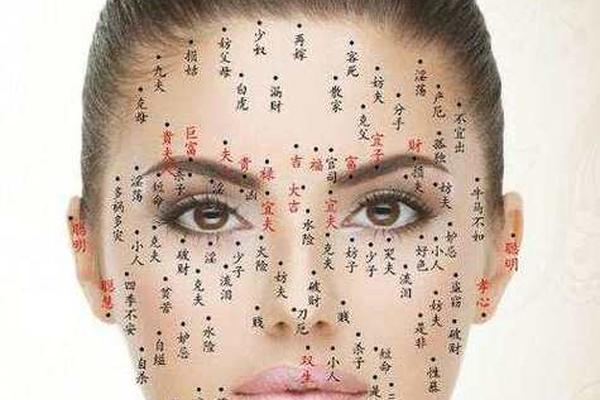

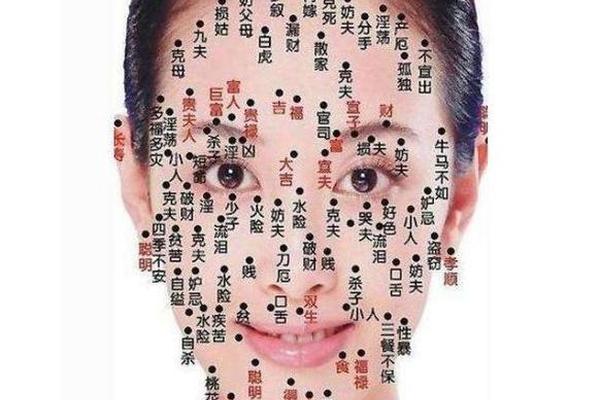

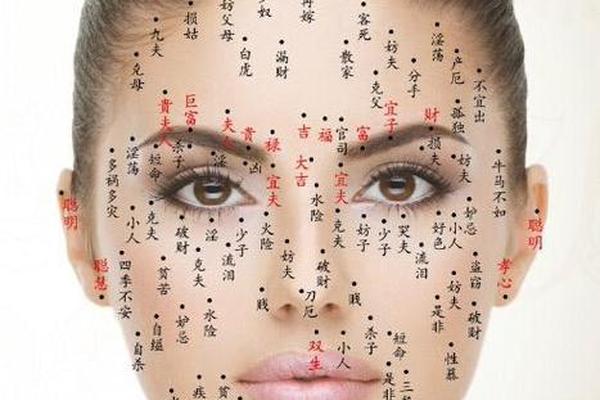

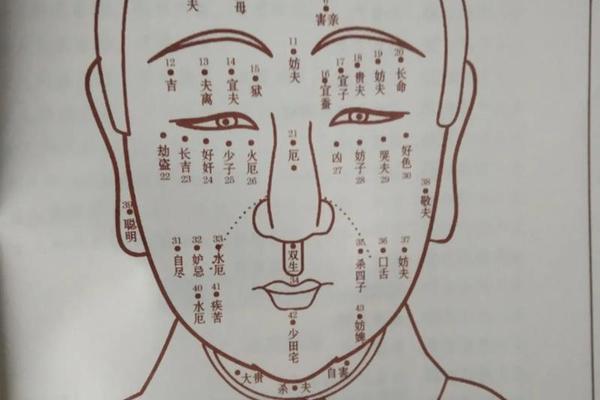

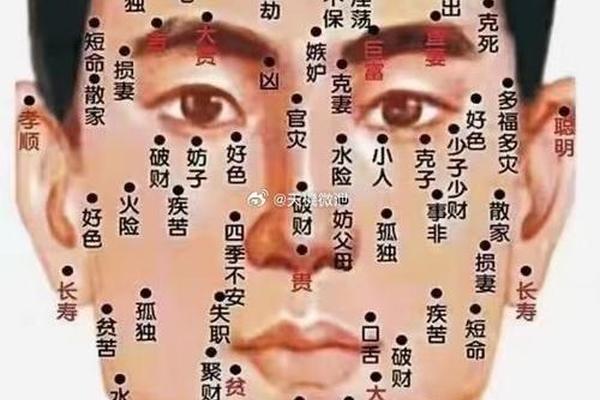

1. 位置与吉凶

2. 颜色与形态

四、科学视角与文化意义

1. 现代科学解释

现代医学认为痣是黑色素细胞聚集的生理现象,与遗传、环境相关,并无直接命运关联。痣相学的心理暗示作用仍被部分人认可。

2. 文化传承与民俗价值

痣相学反映了古代人对命运的探索与美好生活的向往。其作为民俗文化的一部分,至今在择偶、取名、风水等领域仍有影响。

痣相学的起源融合了古代医学、巫术与哲学,其发展历程体现了中华文化对天人关系的独特理解。尽管现代科学难以验证其命理作用,但作为文化遗产,痣相学仍承载着丰富的历史与民俗价值。对于当代人而言,理性看待其象征意义,或许能从中获得对自我认知的启发。