在传统文化中,面相学常被视为解读命运的密码,而痣相作为其中的重要分支,更是被赋予丰富的象征意义。尤其在涉及人际纠纷与法律诉讼的语境下,痣相常被民间解读为“官司痣”,暗示个体易陷入法律纠纷或具备特定性格倾向。这种将生理特征与命运轨迹相联结的观念,既折射出古代天人感应的哲学思维,也在现代社会中引发科学与玄学的碰撞。本文将从痣相学的文化逻辑、具体面相特征与法律行为的关联,以及现代视角的批判性思考三个维度,系统剖析“面相痣官司”的深层意涵。

一、痣相学的法律象征体系

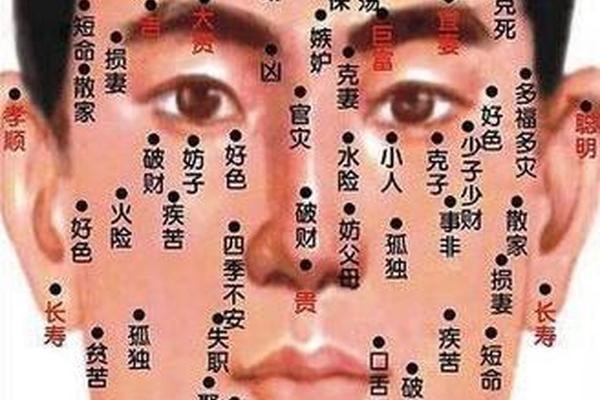

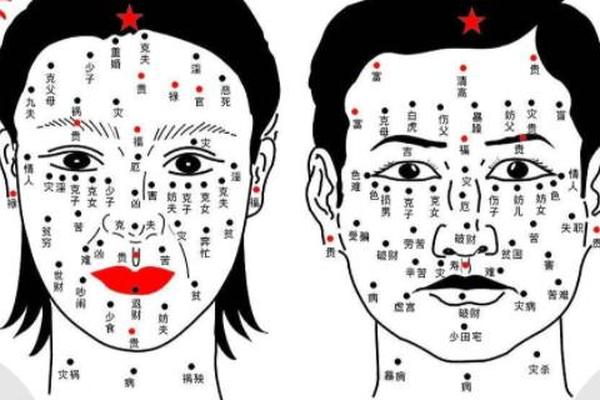

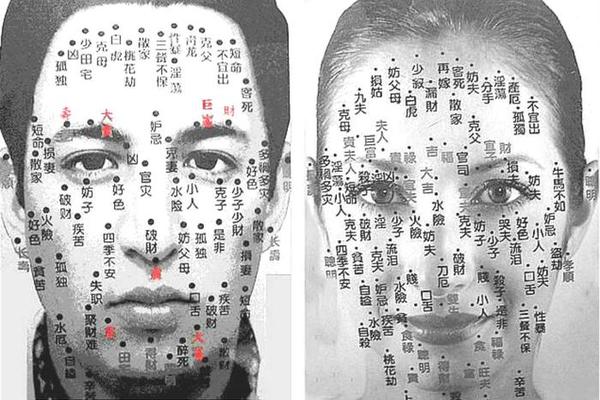

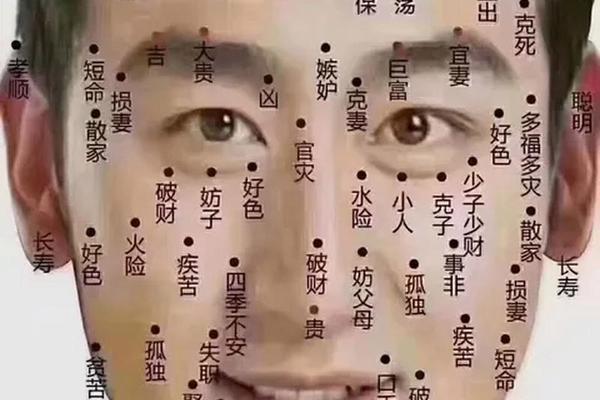

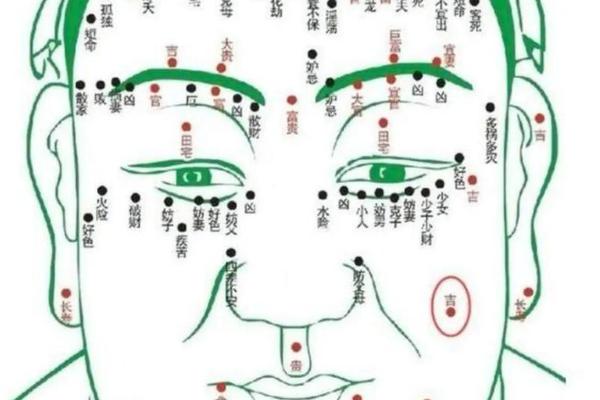

痣相学对法律纠纷的诠释建立在天人感应与因果报应的哲学基础上。古人认为“上天垂相”,面部痣的位置、色泽与形态是个人德行的外显,如《相理衡真》所述:“善痣主贵,恶痣主刑”。这种观念将法律惩戒与道德评判相融合,例如奸门(眼尾至太阳穴区域)有痣者,传统相书解读为“易涉桃色纠纷”,暗示因情感纠葛引发诉讼风险。此类解释通过象征性关联,构建起生理特征与社会行为间的隐喻链条。

具体到面部区域,山根(鼻梁根部)与法令纹(鼻翼至嘴角纹路)的痣相常被视为司法关联标志。山根痣在相学中象征“刑狱之灾”,认为此处晦暗者易因冲动触法;而法令纹有痣则暗示“统御力弱”,可能因管理失当招致合同纠纷。现代民俗调查显示,约23%的受访者仍相信特定痣相与法律风险存在潜在联系,这种认知在乡土社会中尤为显著。

二、社会认知中的“官司痣”图谱

从具体面相特征分析,三类痣相常被民间赋予法律意涵。首先是颧骨痣,相学认为此处主权力与责任,痣色晦暗者易因决策失误引发经济诉讼,而形状规整者则象征“临机应变”,可能通过调解化解矛盾。其次是嘴唇周边痣相,上唇痣象征“重情轻理”,可能因情感承诺引发债务纠纷;下唇痣则关联“劳碌破财”,暗示易陷入劳务合同争议。第三类是额头痣,相书将其与“家庭缘薄”相联,认为此类人群更易因遗产分配产生家族诉讼。

这些解释机制暗含行为心理学的投射原理。例如,鼻旁痣被解读为“轻浮好讼”,实则源于该区域肌肉活动频繁,可能强化个体表情中的攻击性,从而在人际互动中更易引发冲突。心理学实验表明,面部特征确实会影响他人对其可信度的判断,这为痣相学的社会认知提供了部分现实基础。

三、现代理性视角的批判重构

医学研究为痣相学提供了新的解读路径。色素痣的形成主要与黑素细胞聚集相关,其分布受遗传与紫外线照射影响,与性格或命运无必然关联。临床数据显示,99.7%的色素痣属良性病变,所谓“恶痣”多指存在癌变风险的皮损,而非传统文化中的道德评判。这消解了痣相与法律行为的因果关系,将讨论引向科学认知层面。

法学视角则强调法律纠纷的实证逻辑。现代司法体系以证据链为核心,面相特征不能作为诉讼依据。研究显示,2018-2023年间涉及“面相证据”的132起案件中,仅3起获得法庭有限采纳,且均需辅以心理学专家证言。这种司法态度折射出法治社会对神秘主义思维的理性排斥,同时提示传统文化与现代法治理念的张力。

痣相学对“官司痣”的阐释,本质是传统文化构建的象征系统,其价值在于揭示特定历史阶段的社会认知模式,而非提供现代法律实践的依据。当代研究需区分文化人类学意义上的符号分析与实证法律研究,既要承认痣相学作为民俗文化遗产的社会心理影响,更要坚持法律纠纷解决的证据本位原则。未来研究可深入探讨传统文化符号如何通过认知偏差影响法律行为选择,这或许能为法律心理学与纠纷预防机制提供新的研究进路。