在中国传统文化中,风水与命理之学承载着古人对自然与命运的深刻理解。若要追溯风水学的奠基者,东晋时期的郭璞堪称当之无愧的“风水鼻祖”。他不仅首次系统提出“风水”概念,更以《葬经》构建了完整的理论体系,其学说至今仍深刻影响着东亚文化圈。而在面相学中,痣相作为解读命运的重要分支,虽未明确归于某位历史人物独创,但其理论根基与郭璞的阴阳五行思想一脉相承。这位博通经史、精研术数的奇才,用一生践行了“天人合一”的哲学理念,将风水从玄学推向了科学化的探索道路。

一、博学奇才的学术奠基

郭璞出生于河东闻喜(今山西闻喜县)的官宦世家,其父郭瑗曾任建平太守,家学渊源赋予他深厚的经学功底。青年时期的郭璞已展现出超凡的学术天赋,他不仅精通《尔雅》《山海经》等典籍的训诂注释,更在游历中融合道家思想与儒家,形成独特的学术体系。《晋书》记载他“洞五行天文卜筮之术”,这种跨学科的学术背景为其风水理论的诞生奠定了基础。

在随晋室南渡建康(今南京)后,郭璞的术数造诣得到权臣王导赏识。他通过对江南地理的实地考察,发现“山环水抱”的地形对聚气藏风的关键作用。在镇江金山考察时,他观察到长江水势与山体走势形成的“游龙之势”,由此提炼出“得水为上,藏风次之”的核心理论。这种将地理特征与气场流动相结合的研究方法,使风水学摆脱了原始巫术色彩,成为系统化的环境科学。

二、风水理论的体系构建

《葬经》的问世标志着中国风水学的正式成型。郭璞在书中提出“气乘风则散,界水则止”的经典论断,创造性地将“生气”概念引入环境选择理论。他认为人体与自然环境通过“气”的流动产生能量交换,墓葬选址需遵循“乘生气”原则,这与现代地理学中的地磁场理论存在微妙契合。在温州城规划案例中,他通过称量土壤密度、观测星象方位,最终选定瓯江北岸的北斗星形地貌建城,开创了城市风水布局的先例。

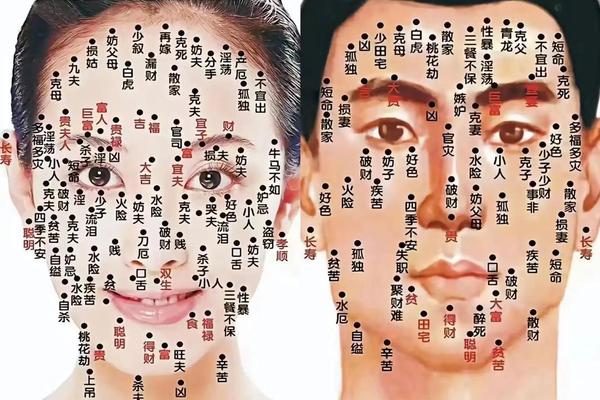

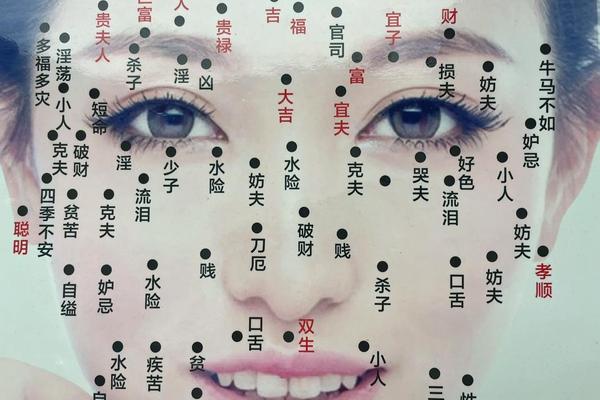

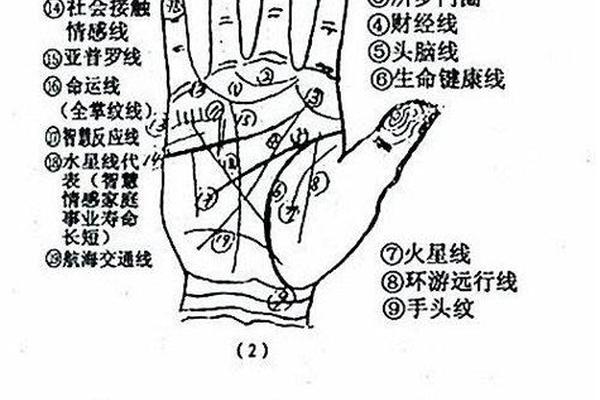

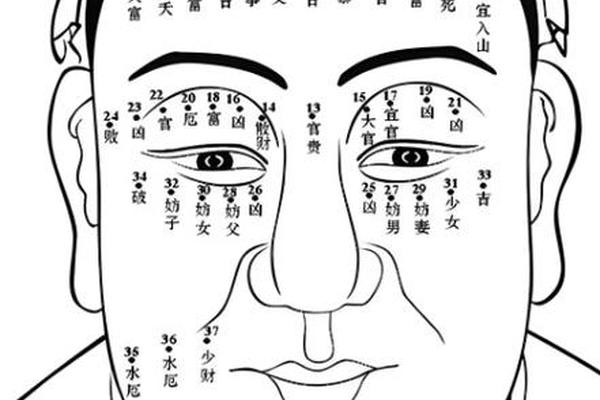

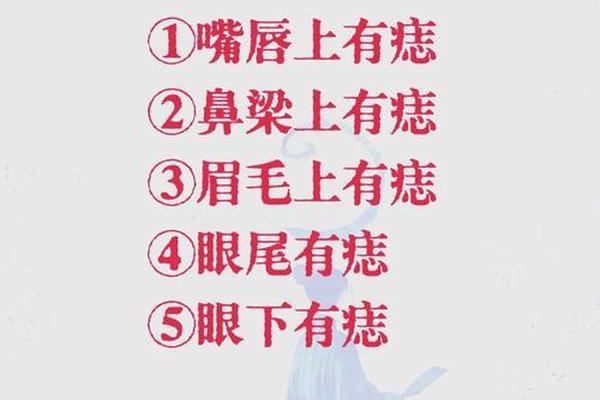

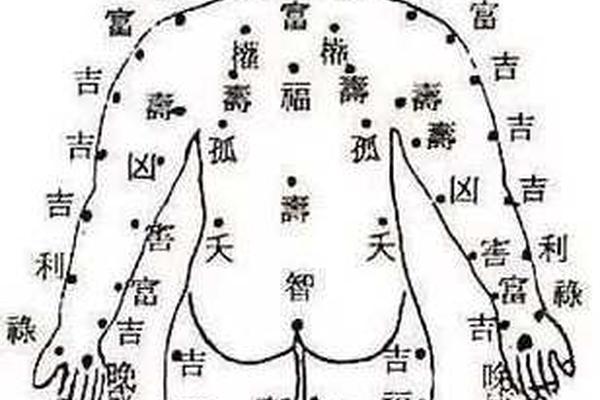

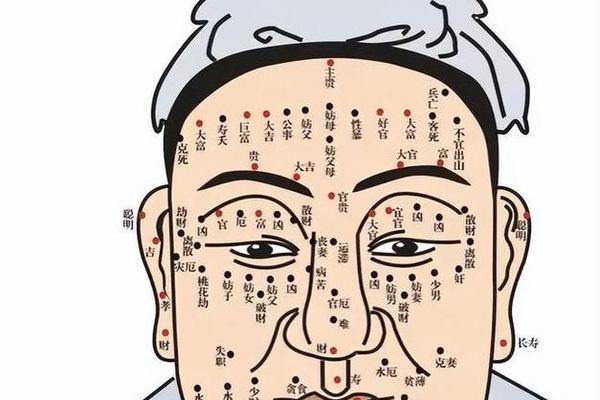

对于痣相学的发展,郭璞虽未直接著述,但其阴阳五行理论为后世提供了哲学框架。他在《葬经》中强调“形气相感”,认为人体特征与地理环境存在对应关系,这种思想启发了相术家将面部痣位与命运吉凶相联系。例如眼肚位置的“忌水痣”对应子女宫,鼻梁痣象征财运起伏,这些论断虽带有时代局限,却体现了古人试图建立人体微观与地理宏观系统关联的智慧。

三、预测实践与历史影响

郭璞的术数实践充满传奇色彩。面对王敦谋反前的占卜问询,他直言“起兵无成”,并精准预言自己“命尽今日正午”。刑场上,他不仅预知行刑地点有双柏树与喜鹊巢,更早备好托付刽子手的寿衣,这种对时空轨迹的把握令人惊叹。在宏观历史预测方面,他提出“江东三百年王气”的著名论断,实际从东晋立国至隋灭南陈历时275年,误差仅4.3%,展现了对政治周期律的深刻洞察。

这些实践案例推动了风水学从理论向应用转化。唐代杨筠松继承其学说发展出形势派,宋代邵雍结合易学创立理气派,形成风水学两大流派。明代刘伯温在《烧饼歌》中延续了郭璞的预言传统,而日本遣唐使将《葬经》携归后,更衍生出独具特色的“家相学”。至今镇江金山寺旁的郭璞墓仍香火不绝,印证着其学说跨越千年的生命力。

四、现代价值与学术争议

在环境科学视角下,郭璞理论显现出超前性。他主张的“藏风聚气”与现代建筑学通风采光原则相通,而“龙脉”概念与地质断裂带研究存在对应关系。浙江大学对《葬经》的跨学科研究发现,书中61%的水系描述与卫星测绘数据吻合,证明其观察方法的科学性。但面相学中的痣相吉凶论也引发争议,如“克妻痣”“旅行凶痣”等说法缺乏实证支撑,需以批判性眼光审视。

当代研究应着重去芜存菁。清华大学建筑系将郭璞的“生气论”应用于生态城市规划,通过GIS技术模拟气场流动;而医学界发现特定痣位与内分泌系统的关联,为传统相术注入现代医学内涵。未来研究可深入探索风水理论与量子物理、生态学的交叉领域,同时建立历史文献数据库,用大数据分析风水预言的概率学基础。

这位1700年前的学术巨匠,用《葬经》为中国传统文化开辟了独特的环境认知体系。从镇江金山的江风水脉到现代城市的生态规划,从面相痣点的命运隐喻到基因表达的科学解码,郭璞的智慧仍在启迪着人类对天人关系的思考。在科技与人文交融的新时代,重审这位风水鼻祖的学术遗产,不仅是对文化根脉的守护,更是构建中国特色环境哲学的重要契机。