在中国传统文化中,痣相学承载着人们对命运与健康的朴素认知。一颗痣的位置、形态、色泽,不仅是皮肤上的微小印记,更被赋予了吉凶祸福的象征意义。从《周易》的相术推演到现代医学的病理分析,这颗小小的黑点始终游走于玄学与科学的交界地带。本文将结合传统痣相理论与现代医学研究,系统梳理痣的分类、特征与文化隐喻。

一、传统痣相的分类逻辑

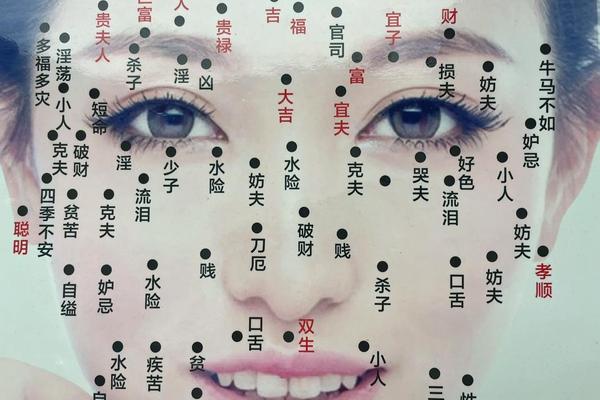

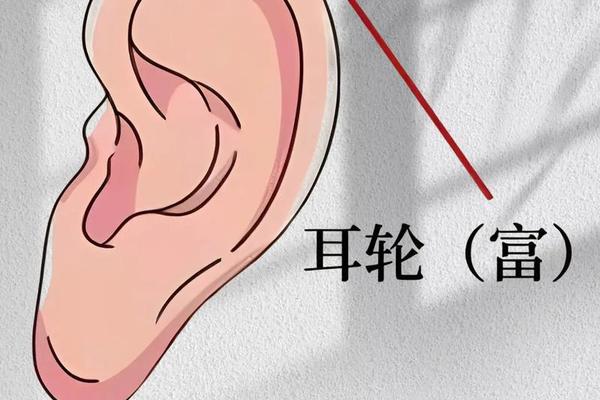

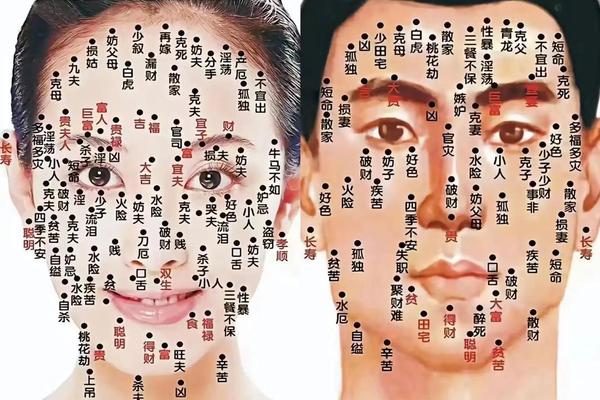

传统痣相学将痣分为显痣与隐痣两大体系。显痣指肉眼可见的体表痣,隐痣则藏于身体隐蔽部位,如腋下、耳后等处。古籍《痣相大全》提出"隐处多吉,显处多凶"的核心原则,认为暴露在外的痣更容易带来波折。例如网页10指出,前额显痣常象征早年操劳,而腋下隐痣则预示贵人相助,这种分类方式体现了古人"藏拙纳福"的处世哲学。

在吉凶判定上,色泽与形态是关键指标。朱砂痣(鲜红色)、墨玉痣(乌黑发亮)被视为吉兆,如唇上红痣主异性缘旺盛;灰褐色或暗沉无光的"死痣"则多主不利,如下巴正中暗痣暗示心脏健康风险。现代研究也发现,颜色均匀、边缘清晰的良性痣更符合传统"善痣"特征,这种跨越时空的认知重合令人惊叹。

二、医学视角的痣类解析

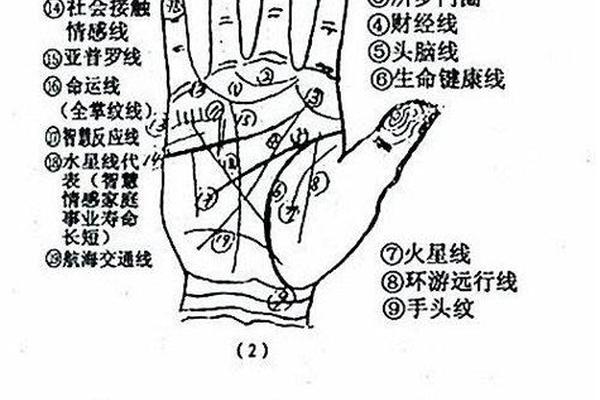

现代医学根据痣细胞分布将痣分为交界痣、混合痣与皮内痣三类。交界痣位于表皮与真皮交界处,多呈扁平状,颜色较深,具有潜在恶变风险,与传统相学中"易招口舌"的唇角痣形态高度吻合。例如网页46指出,手掌、足底等易摩擦部位的交界痣需特别关注,这与相学强调"手足痣主劳碌"的论断形成呼应。

皮内痣作为完全成熟的痣细胞团,多呈半球形隆起且伴有毛发,医学认为其恶变概率极低,对应传统"长毛主吉"的判定标准。如网页39提到的眉间善痣常伴毛发,这类痣在相学中象征贵人运,医学则解释为毛囊与痣细胞的共生现象。混合痣作为过渡形态,兼具表皮与真皮特征,其不稳定性恰好对应相学中"吉凶参半"的颧骨痣描述。

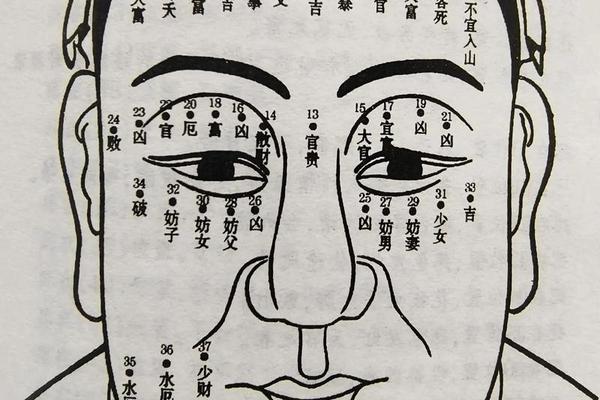

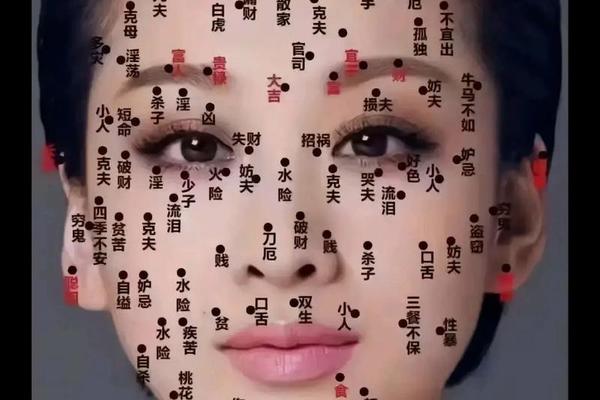

三、特殊位置的命运隐喻

面部作为"十二宫"载体,痣相解读尤为细致。鼻翼痣在相学中主破财,医学发现该部位皮脂腺发达,频繁接触易引发炎症,这种病理机制或为"散财"说提供现实注脚。眼尾奸门痣被赋予感情危机寓意,现代研究则提示该区域皮肤薄弱,黑色素细胞更易受激素影响产生变异。

身体部位解读呈现性别差异。女性痣在相学中象征子女缘薄,而医学观察到孕期激素变化可能导致该区域痣体增大,这种生理现象或许强化了传统认知。男性大腿外侧痣被指"好色纵欲",实则与该部位毛囊密度高、黑色素活跃有关,科学解释消解了道德评判的色彩。

四、痣相评判的现代启示

传统相术中的"ABCDE法则"早于医学数百年:相书强调痣体对称(Asymmetry)、边界清晰(Border)、色泽均匀(Color)、直径合度(Diameter)、形态稳定(Evolution),与当代黑色素瘤诊断标准惊人相似。这种经验智慧提示我们,古人观察体系蕴含着朴素的病理认知。

对于痣相的文化解读,应持辩证态度。网页39提出的"修心补相"理论,强调心理状态对生理表征的影响,与现代心身医学不谋而合。而网页24警示的易摩擦部位痣体,既需要医学干预,也可借鉴相学"趋吉避凶"的养护理念,形成传统与现代的双重防护。

从相术古籍到皮肤病理学,人类对痣的认知始终在神秘与科学之间寻找平衡。传统痣相学虽掺杂玄学成分,但其细致入微的观察体系与医学实证存在诸多暗合。建议建立跨学科研究机制,用现代技术验证相学经验,同时加强公众教育,既破除迷信恐慌,又提高皮肤健康意识。未来或可借助人工智能建立痣相特征数据库,在文化传承与医学预警间架设新的认知桥梁。