玛丽莲·梦露的标志性痣不仅是她个人魅力的象征,也引发了关于其起源和象征意义的广泛讨论。以下是综合多源信息的分析:

一、关于玛丽莲·梦露的痣是否为天生

1. 后天人工添加的说法更可信

根据历史资料和传记记载,梦露的痣最初并非天生。在1953年拍摄电影《飞瀑怒潮》时,化妆师阿兰·斯尼德(Allan Snyder)为强化角色特质,特意在她左脸颊靠近嘴角的位置画上了一颗痣。这一设计后来成为她的标志性特征,并被保留在后续的公开形象中。早期照片显示,梦露在成名前并无此痣,进一步佐证了其后天性。

2. 民间误传与混淆

部分资料(如某些面相学分析)误将这颗痣视为天生,甚至赋予其命运象征意义。实际上,这颗痣的诞生更多源于影视造型需求,而非生理特征。

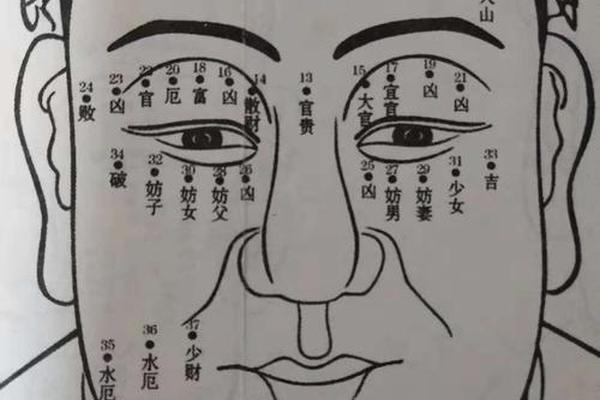

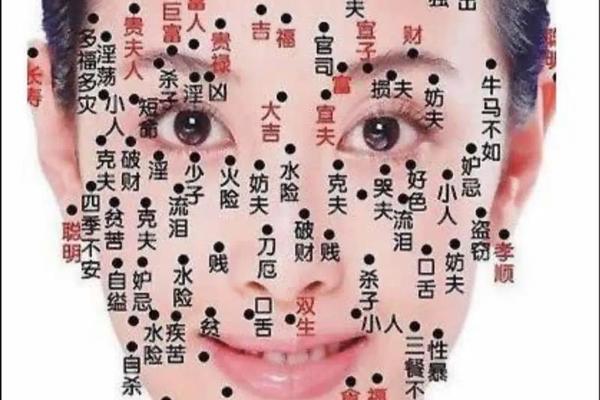

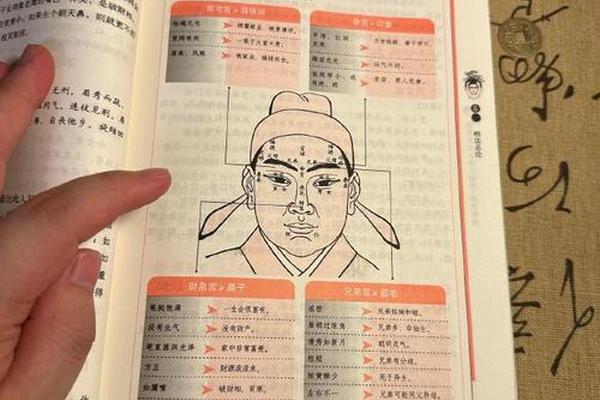

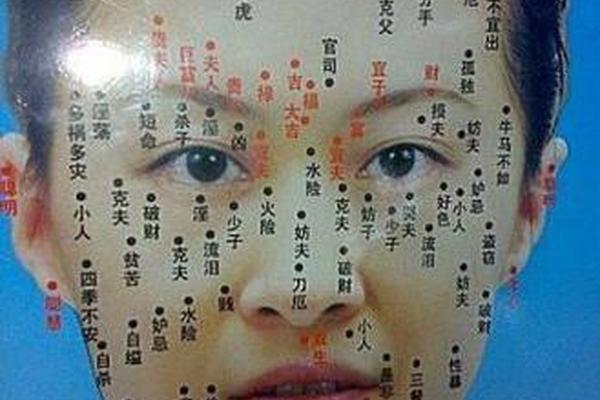

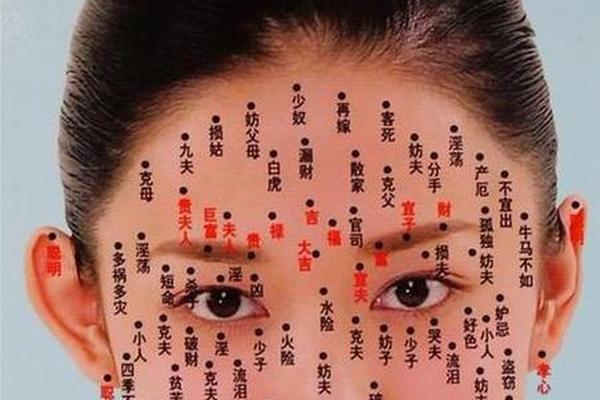

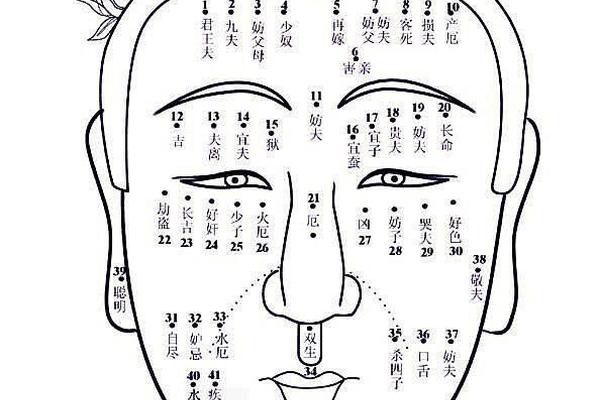

二、关于梦露痣的痣相解读

尽管这颗痣是后天添加的,但面相学仍对其位置和形态进行了分析:

1. 位置与象征意义

2. 文化符号的再创造

这颗痣的流行推动了“点痣妆”的复兴。18世纪欧洲曾用假痣(Mouches)传递社交暗语,而梦露的痣则被赋予现代性感符号的意义,成为时尚审美的标志。

三、其他相关讨论

1. 面相学争议

有研究认为,痣的位置可能与健康或性格相关(如情绪化、事业波折等),但缺乏科学依据。例如,网页20提到梦露的痣若靠近嘴角则属“魅力痣”,但因位置偏差而被解读为47-48岁事业问题,然而她36岁便去世,未应验此说。

2. 医学与审美的平衡

现代观点认为,痣的保留与否应基于健康风险而非迷信。梦露的痣虽非天生,却证明了后天特征如何通过文化重塑成为经典。

玛丽莲·梦露的痣是化妆师为角色设计的产物,后天性已获广泛证实。其面相学解读更多是文化投射与符号化演绎的结合,而非生理命运的必然关联。这颗痣的成功,恰恰在于它融合了个人特质与时代审美,成为跨越世纪的流行文化标志。