在古老的东方文化中,人体上的痣常被赋予神秘的象征意义。当一对男女在同一位置出现相似的痣痕时,民间称之为“夫妻痣”,这种独特的现象不仅承载着浪漫的前世传说,更被视为命运羁绊的显性符号。从孟婆汤的誓约到现代社会的心理投射,痣的夫妻相始终在传统信仰与现实情感之间架起一座桥梁,激发着人们对缘分的无限遐想。

一、前世今生的神话渊源

关于夫妻痣的传说可追溯至黄泉彼岸的孟婆汤故事。相传不愿忘却前尘的爱侣拒饮孟婆汤,以胸前或掌心痣为盟,甘愿跳入忘川河承受千年煎熬,只为来世带着记忆寻找彼此。这个凄美的神话将痣升华为超越时空的情感凭证,赋予其“不灭印记”的文化内涵。

在《道缘风水馆》的记载中,手掌心有痣者被赋予“矢志不渝”的象征意义,这类人往往展现出超乎常人的情感专注度。民间还衍生出“彼岸花见证”的补充传说:若两人痣色深浅、形状高度相似,则代表他们曾在奈何桥畔共同对抗遗忘,这份执着最终化为今生的命运指引。

二、身体图谱的象征解析

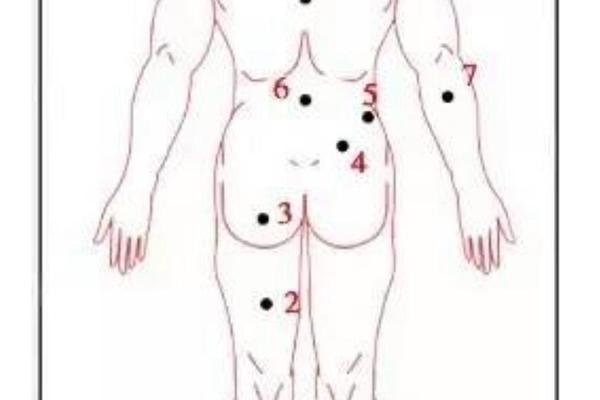

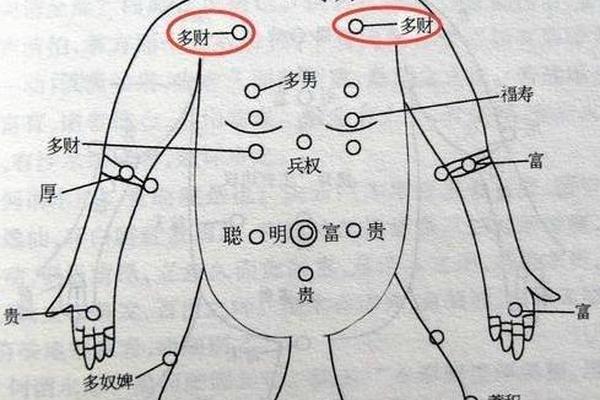

不同部位的夫妻痣被解读出迥异的情感密码。胸前痣被视为最强烈的羁绊象征,相传这类伴侣能突破世俗阻碍,即使遭遇现实困境仍能保持心灵共鸣。手腕处的痣相则暗含现实层面的互动模式:若痣位于内侧,象征智慧互补与问题解决能力;若在外侧,则预示责任共担与忠诚守护。

面部痣相系统更为精密,额头痣代表事业互助,眉间痣暗示精神共鸣,而鼻翼痣则关乎生活情趣的契合度。值得注意的是,传统相学对痣的吉凶判断存在动态性:凸起的活痣多主吉兆,而平坦的暗色痣可能预示需要克服的情感课题。

三、文化符号的现代嬗变

在现代社会,夫妻痣的解读呈现出多元化趋势。心理学研究指出,70%的情侣会不自主地关注身体特征的相似性,这种“确认偏误”强化了痣相的象征意义。社交媒体的传播更催生出“痣相配对”等新型互动,年轻群体通过人工点痣或纹身制造“人造夫妻痣”,将传统符号转化为情感仪式。

这种文化嬗变引发学界争议。民俗学者认为,商业化的痣相解读正在消解传统文化的深层意蕴;而社会学家发现,都市青年通过“制造缘分记号”来对抗婚恋焦虑,反映出当代人对确定性情感的渴求。在台湾某婚恋机构的调查中,38%的受访者承认会因痣相相似而增加交往意愿。

四、科学视角的辩证审视

从医学角度看,痣的本质是黑色素细胞聚集,其位置分布具有随机性。皮肤学研究显示,亚洲人平均拥有15-40颗痣,同部位痣的随机重合概率约为0.03%。这种低概率事件恰巧契合人类对特殊性的认知需求,形成“小概率即天命”的心理暗示机制。

遗传学研究则揭示出新的可能性:某些痣的分布模式与基因表达相关,这可能解释部分家族中出现的“痣相遗传”现象。但需要警惕的是,民间将克夫痣与五行失衡关联的说法缺乏实证支持,所谓“痣改运”的商业操作更存在健康风险。

在传统信仰与现代科学的碰撞中,夫妻痣的文化意义始终在理性认知与情感需求之间寻求平衡。它既是中国民俗智慧的活态传承,也是人类对情感联结的本能追寻。未来的研究可深入探索痣相认同对婚恋质量的实际影响,或通过跨文化比较揭示身体符号的普遍心理机制。对于当代人而言,或许最重要的不是痣相本身的吉凶预言,而是借此契机审视亲密关系的本质——真正的缘分,终究建立在相互理解与共同成长之上。