一、痣相学的历史与文化背景

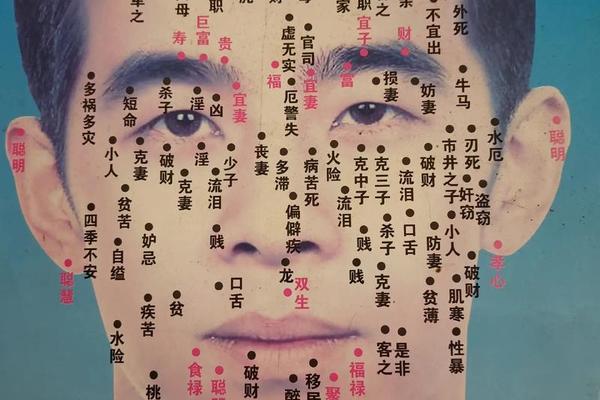

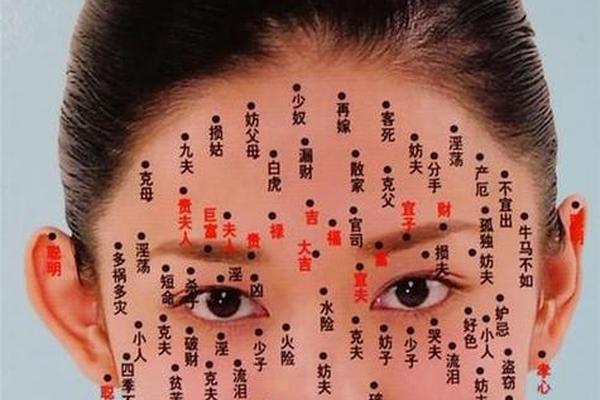

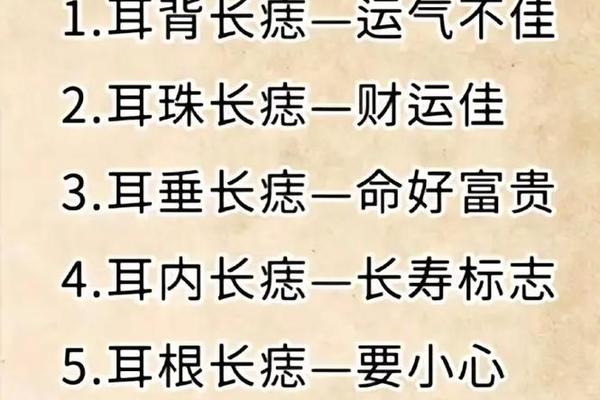

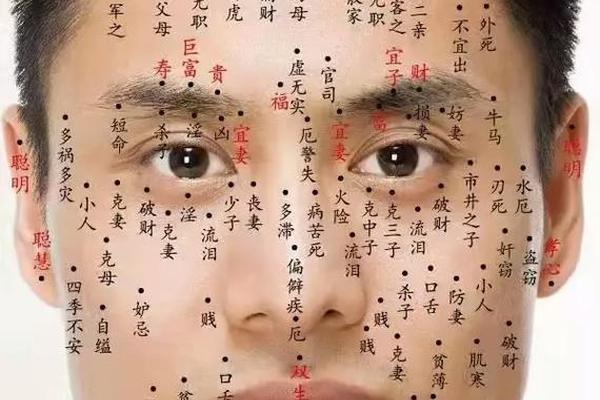

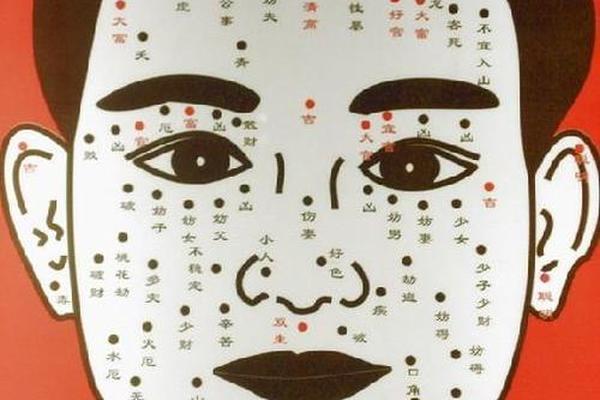

痣相学起源于中国古代,与阴阳五行学说相关,认为痣的位置、形状、颜色等能反映性格、运势甚至命运。例如,额头痣象征智慧,耳垂痣代表财运等。这类理论在《黄帝内经》等古籍中已有记载,并逐渐融入民俗文化,甚至影响印度、欧洲等地的类似传统。

二、迷信成分的争议

1. 缺乏科学实证

痣相学中的大部分理论(如“掌心痣预示大起大落”“额头痣代表富贵”)缺乏生物学或统计学依据。现代科学认为,痣的形成主要与遗传、紫外线照射、激素水平等因素相关,而非神秘力量。

2. 心理暗示效应

心理学中的“巴纳姆效应”解释了人们对模糊描述的认同感。例如,“额头痣象征领导力”等说法宽泛且普遍,容易引发自我代入。心理暗示可能通过“自我实现预言”影响行为,例如因相信“吉痣”而更积极进取。

3. 医学与迷信的冲突

医学上,痣是黑色素细胞聚集的皮肤现象,需关注其健康风险(如癌变可能),而非命运象征。医生建议通过ABCDE法则(不对称、边缘不规则、颜色不均、直径过大、快速变化)判断痣的恶性风险。

三、科学角度的解读

1. 痣的医学本质

2. 文化与科学的共存

痣相学虽无科学依据,但作为文化现象,其历史和心理价值不可忽视。例如,某些传统观念(如“耳垂痣象征财富”)可能通过文化认同影响个体心态。

四、如何理性看待痣相学

1. 区分健康与迷信

关注痣的医学意义(如定期检查异常痣),而非盲目相信运势预测。

2. 认识心理作用

痣相学的“解释”可能提供心理安慰,但需避免过度依赖,尤其是涉及重大决策(如婚姻、事业)时。

3. 尊重文化多元性

痣相学作为民俗文化的一部分,可视为对自我认知的趣味探索,但需警惕商业噱头(如“改运痣”服务)。

总结

痣相学本质上属于文化传统和心理现象,缺乏科学依据,但与现代医学的皮肤健康管理并不冲突。理性态度应是:

文化层面:将其视为历史遗产或心理探索工具,而非命运指南。