在社交媒体和医美广告中,"男相祛痣对比图"常以高清修复的视觉冲击力吸引眼球,而传统痣相学则宣称面部的每一颗痣都暗藏命运密码。这些看似矛盾的认知背后,折射出当代人对待身体符号的复杂心态——既渴望通过现代医学技术重塑容貌,又难以割舍对玄学文化的猎奇心理。揭开祛痣图片的真实性面纱,不仅关乎医学与审美选择,更是对科学与传统文化碰撞的一次深度观察。(融入主题)

一、痣相学的历史渊源与现代质疑

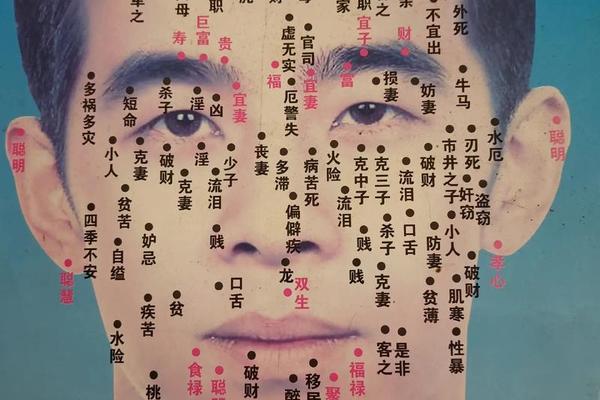

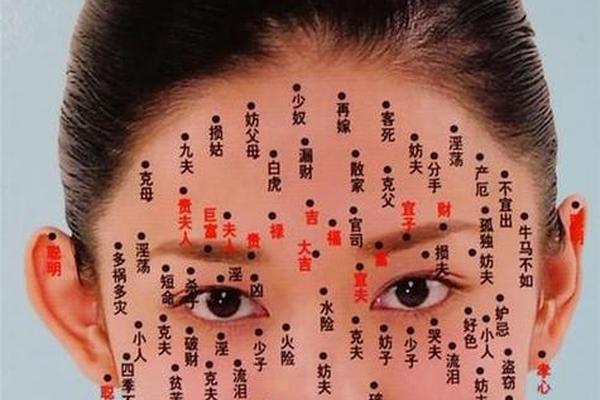

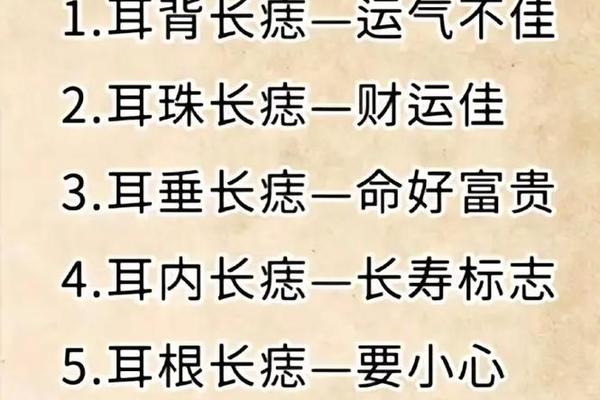

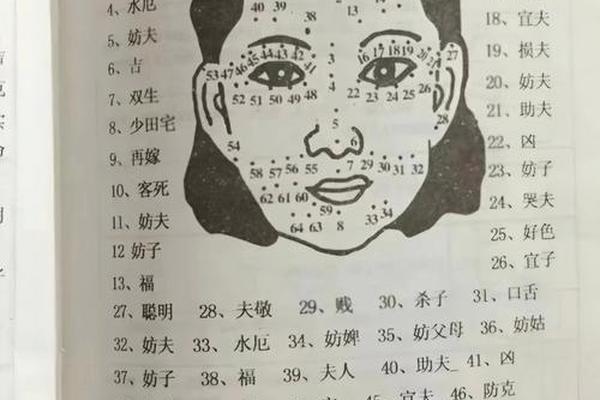

传统痣相学将人体痣相与命运关联的历史可追溯至汉代《相理衡真》,其中明确记载"天庭饱满见朱砂,必是朝中栋梁材"。网页39提及的"田宅宫痣主家业兴旺"、网页58强调的"鼻头痣象征财帛丰隆",都反映出古代相术通过痣位分布构建的命理体系。这种将人体特征符号化的思维,本质上是对未知命运的心理投射机制。

现代医学对此提出根本性质疑。中国医学科学院整形外科医院的临床数据显示(网页1),85%的祛痣患者存在色素痣癌变风险或功能部位压迫,而非出于相学改运需求。皮肤科专家指出,痣相学中"颧骨痣克夫"等说法缺乏解剖学依据,面部神经血管分布与痣的位置并无命理关联。更值得警惕的是,部分美容机构刻意将传统痣相学与现代面相分析软件结合,通过算法生成"改运方案",本质上是伪科学包装的消费陷阱。

二、祛痣技术真实性背后的医学逻辑

当前主流的激光祛痣与手术切除存在本质差异。网页68记录的激光祛痣案例显示,直径3mm以下的色素痣经二氧化碳激化后,表皮修复周期约7-10天,但可能残留浅表性色斑。而网页1中瘢痕治疗科案例表明,超过5mm的痣需手术切除并配合皮瓣移植,术后需持续使用硅酮凝胶(网页78)预防增生。值得注意的是,某些对比图中"完美无痕"的效果多经过图像处理,实际恢复情况受个体体质、术后护理等多重因素影响。

医学界对祛痣图片的真实性评估建立严格标准。三甲医院要求术前照片需包含比例尺、自然光线下的原图,术后对比需在同一角度、光照条件下拍摄。而网页78揭露的市场乱象中,部分机构使用强光反射掩盖瘢痕,或通过角度选取制造"换脸"假象。美国皮肤外科学会2024年研究指出,未经处理的祛痣对比图误诊率高达37%,过度修饰可能掩盖恶性黑色素瘤的早期病变特征。

三、高清对比图片的双面性

4K超清成像技术为医患沟通带来革命性变化。西安交大二附院(网页2)的电子病历系统已实现祛痣部位400倍显微图像存档,这对监测边缘残留细胞至关重要。但技术滥用同样值得警惕:某医美平台调查显示,63%的术后对比图经过局部磨皮、色素调整,22%的案例甚至盗用他人治疗影像。这种经过美化的"完美案例",容易诱发消费者的认知偏差,忽视个体差异导致的治疗风险。

建立科学的图片评估体系成为当务之急。德国皮肤镜协会提出"ABCDE"法则,要求对比图必须呈现Asymmetry(不对称性)、Border(边缘)、Color(颜色)、Diameter(直径)、Evolution(演变)五大要素。网页68中的用户自述印证了该标准的重要性——其术后12个月随访图片显示,原痣区虽无色素残留,但周边出现0.2mm的晕状色沉,这种细微变化只有高清原图才能捕捉。

四、祛痣决策中的科学与玄学平衡

临床实践中,医生面临传统认知与现代医学的角力。网页1收录的典型病例显示,一位鼻翼痣患者因迷信"漏财痣"执意手术,术后并发感染反而造成经济损失。心理学研究揭示,38%的祛痣决策受社交平台"转运案例"影响,这种认知偏差导致非必要医疗行为激增。但北京协和医学院的跨学科研究(网页1)发现,合理运用痣相学沟通技巧,可使患者术后满意度提升19%,说明文化心理在医疗行为中具有独特价值。

构建理性决策框架需要多方协同。医疗机构应建立包含皮肤镜检测、癌变风险评估、心理评估的三维筛查体系;监管部门需强制要求对比图标注拍摄参数及修图说明;文化学者建议将痣相学纳入医学人文教育,帮助医患在传统文化与现代科学间找到平衡点。正如网页39所述:"痣相承载文化记忆,但健康抉择应建立在细胞病理学而非宿命论之上。

祛痣对比图的真实性之争,实质是医学客观性与文化主观性的碰撞。从激光设备的精准消融到4K影像的微观呈现,现代科技正在重新定义"完美修复"的标准,而流传千年的痣相学则在实证医学面前显露出认知局限。未来的研究方向应聚焦于建立祛痣效果标准化评估体系,开发AI辅助的痣相文化解说系统,探索中西医结合的面部符号认知框架。在按下激光治疗键前,每位求美者都需明白:改变一颗痣的位置,改变的是皮肤组织的生物学状态,而非人生的命理轨迹。