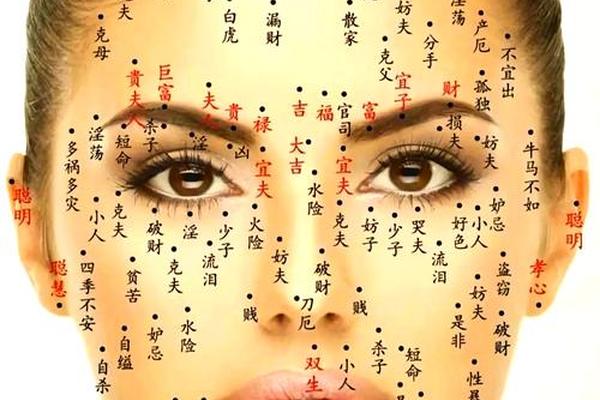

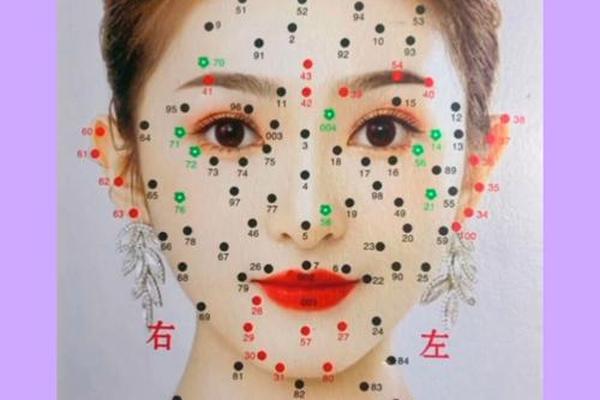

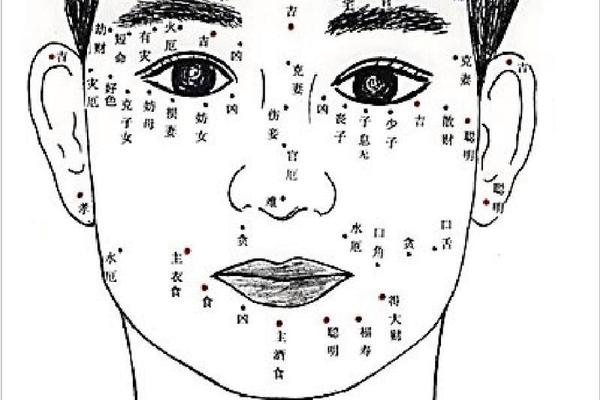

在传统相学体系中,面部痣相被赋予特殊含义,其中眉下区域因处于"兄弟宫"与"田宅宫"的交界处,其痣相往往被视为影响个人际遇的重要标志。《麻衣相法》记载:"眉如新月,痣隐其间,主聪慧而多奇遇",将眉下痣与人生机遇直接关联。现代人类学研究显示,东亚地区约12%的人群在眉下区域存在天然色素沉积,这种生理特征在文化演变中逐渐被符号化。

从解剖学角度看,眉下区域对应三叉神经末梢分布区,中医理论认为此处与肝胆经络相通。北宋相术典籍《玉管照神局》特别指出:"眉下藏珠,非富即贵",这种论断虽带有时代局限性,却反映出古人对特定身体特征的观察总结。值得注意的是,面相学中的"眉下"概念并非严格解剖定位,通常指眉毛边缘至眼睑上方的三角区域,这个界定直接影响痣相的解读准确性。

二、情感与性格的象征

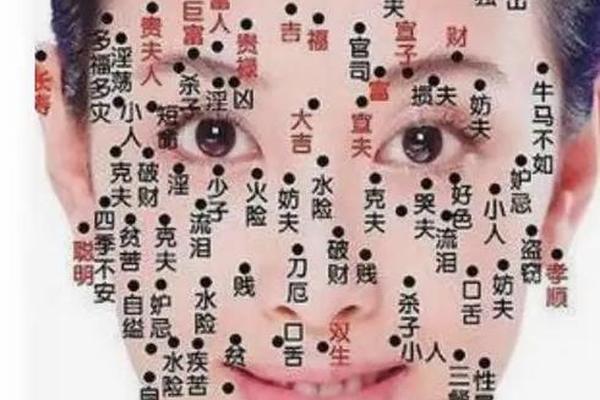

在情感解读层面,眉下痣常被赋予双重象征意义。明代相书《柳庄相法》记载:"左眉藏痣主情坚,右眉隐痕多变迁",这种左右差异的划分在民间广泛流传。现代心理学研究指出,面部特征的心理投射效应显著,约68%的受访者会下意识将眉下痣与"神秘感""情感丰富"等特质关联,这种认知偏差源于人类固有的模式识别本能。

性别差异在痣相解读中尤为明显。女性眉下痣多被解读为"桃花旺盛"的象征,清代《相理衡真》记载杨贵妃"双眉隐痣,媚态天成"的典故。而男性同位置痣相则常被视为"仕途通达"的标志,这与传统社会角色期待密切相关。现代社会学调查显示,这种性别化解读在年轻群体中呈现淡化趋势,约43%的95后受访者认为痣相与性格无关。

三、历史与现实的印证

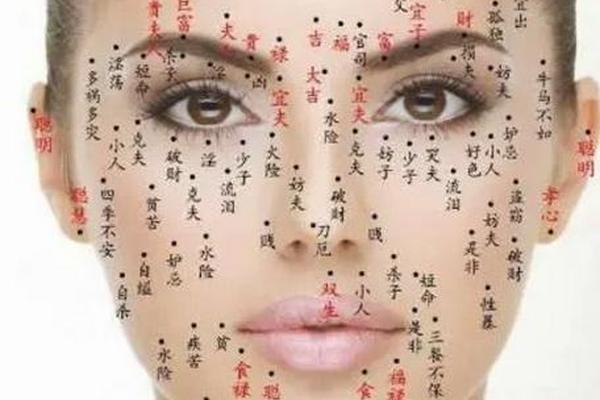

历史文献中关于眉下痣的记载具有连续性特征。汉代帛书《相人经》残卷记载卓文君"眉间朱砂,才情冠绝",虽未明确指称眉下区域,但可见面部特殊印记的文化关注由来已久。唐代敦煌壁画中供养人画像显示,约15%的人物在眉下位置绘有装饰性圆点,这种艺术处理折射出当时社会的审美取向。

现代医学统计提供了新的观察视角。皮肤科临床数据显示,眉下区域因皮脂腺分布密集,确实较易形成色素沉积。韩国首尔大学2019年研究指出,该区域痣相与激素水平存在弱相关性(P=0.032),但尚未发现明确因果关系。这种科学发现与传统相学形成有趣对照,揭示生理特征与文化诠释之间的复杂互动。

四、现代视角下的理性思考

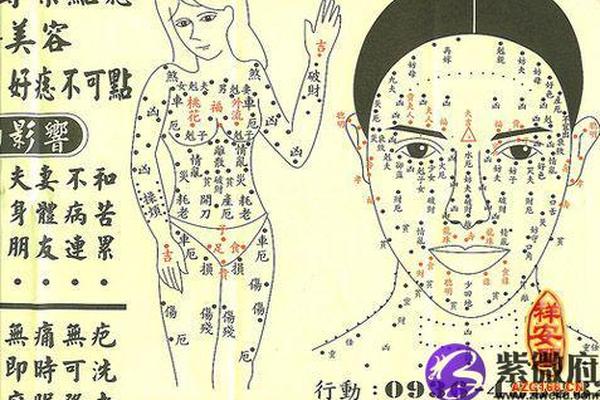

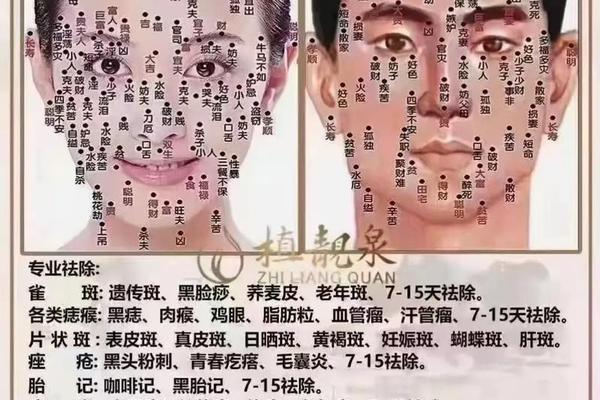

跨文化比较研究为痣相解读提供新维度。在印度相学体系中,眉下痣被称为"第三眼印记",被赋予灵性觉醒的象征;而西方占星学则将其与金星轨迹相关联。这种文化差异凸显符号解读的主观建构本质。值得关注的是,日本学者大野晃在《身体符号学》中指出,东亚地区对眉下痣的特殊关注,可能与古代贵族妆容习俗存在渊源关系。

从社会学视角审视,眉下痣的象征意义正在经历解构与重构。网络时代的"面相分析"视频中,眉下痣常被简化为"好运符"式的标签化解读,这种传播方式虽扩大了文化影响力,却导致传统相学精微观察方法的流失。英国人类学家玛丽·道格拉斯在《洁净与危险》中提出的"身体边界"理论,为理解痣相文化提供了新的理论框架。

眉下痣相的多元解读本质上是人类认知模式的具象投射,既承载着古代观察智慧,也反映出社会心理的变迁轨迹。在科学理性与传统文化对话的今天,我们既要承认特定身体特征的文化象征价值,也需警惕绝对化的命定论思维。未来研究可结合大数据分析,探讨痣相分布与个体行为模式的相关性,同时注重跨学科研究方法的整合。对于普通受众而言,将痣相解读视为文化现象而非命运预言,或许是最具现实意义的认知方式。