在中国传统文化中,人体上的痣被视为解读命运的重要符号。古书《麻衣相法》曾言:“痣者,气之余也,华也”,认为痣的形态、位置与色泽是人体气血与命运的映射。随着现代医学的发展,痣的吉凶判断不再局限于玄学范畴,更需结合皮肤医学的科学视角。本文将融合传统相学理论与现代医学知识,探讨痣相善恶的多元判断标准,并揭示其在当代社会的现实意义。

一、色泽与光泽:吉凶的第一道密码

传统相学将痣色视为首要判断标准。《神相水镜集》记载:“黑如漆,赤如朱,白如玉者,主大富贵”,强调纯正色泽的吉兆性。具体而言,黑痣需泛润光如墨玉,红痣应鲜艳似朱砂,白痣要莹润若羊脂。若出现茶褐、灰蓝等浑浊色调,则被视为“气滞血瘀”的凶相,如网页10所述,这类晦暗色斑多预示健康隐患或运势阻滞。

现代医学则从病理角度解读痣色。美国皮肤科学会研究显示,颜色混杂(如黑中带红、褐中泛灰)的痣存在较高癌变风险。网页44中谭伯案例正是因忽视足部黑色素瘤的色泽异常,最终导致截肢。这种医学发现与传统相学“色浊主凶”的论断形成跨时空呼应,提示我们需警惕颜色异常的痣相。

二、形态与隆起:空间维度的吉凶隐喻

相学经典《柳庄相法》提出“高者为痣,平者为点”的形态学分类。理想的吉痣应如珍珠凸起,边缘规整圆润,直径超过3毫米(网页13)。这种形态特征在相理中被赋予“聚气藏风”的象征意义,如网页14所述,凸起饱满者多主事业通达、贵人相助,而扁平凹陷者易招口舌是非。

医学领域通过ABCDE法则(网页72)对痣形态进行量化评估:对称性(Asymmetry)、边界清晰度(Border)、颜色均匀度(Color)、直径(Diameter)、演变(Evolution)五大指标,与相学“形正则气顺”的理念不谋而合。临床统计显示,边缘呈锯齿状或地图样改变的痣,其恶性转化风险较规整痣高17倍,这为传统“形残主厄”的说法提供了科学佐证。

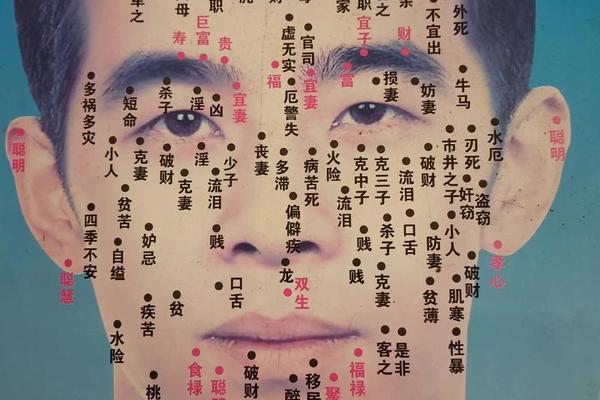

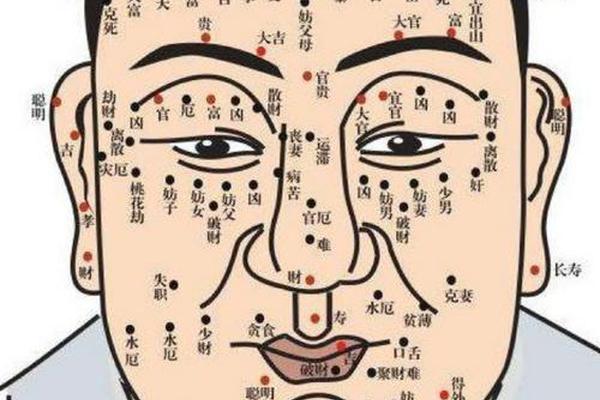

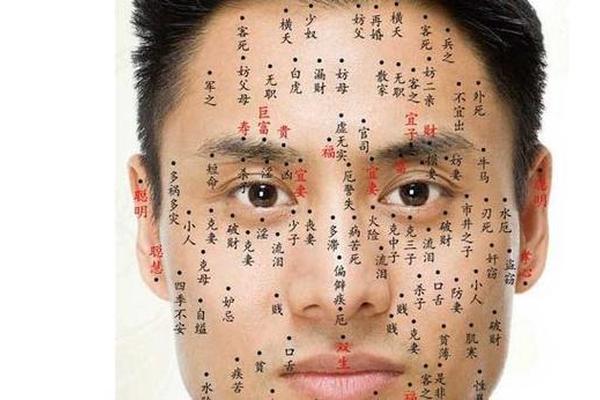

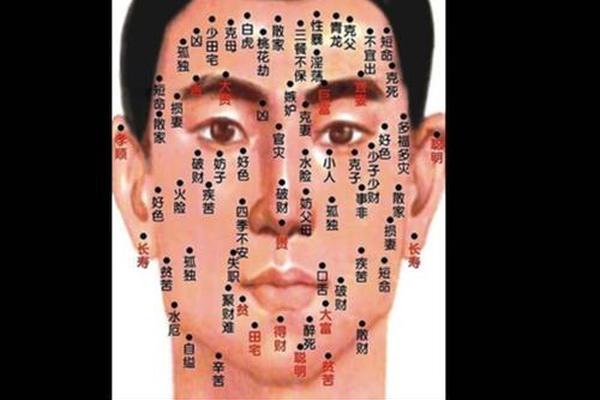

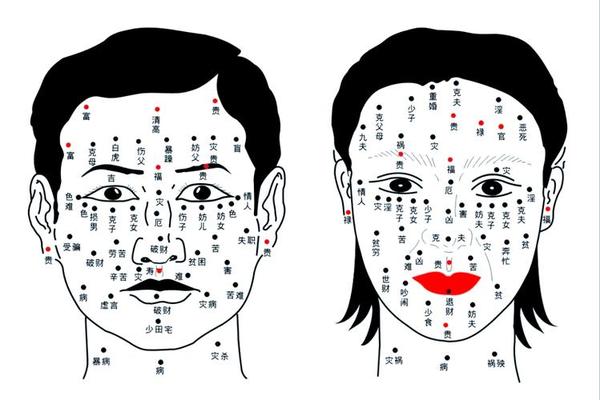

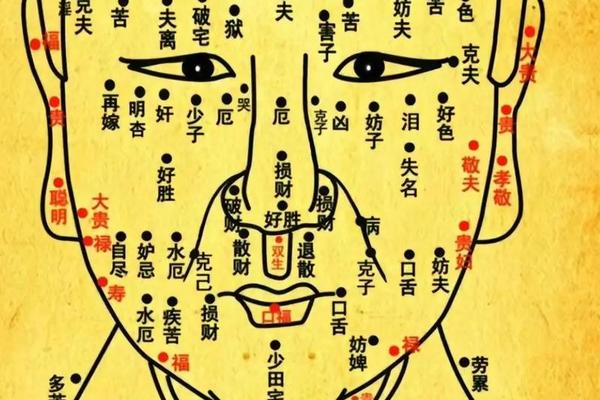

三、位置与隐显:空间拓扑的命运图谱

相学将人体划分为十二宫位,不同区域的痣具有特殊寓意。显痣(面部等裸露部位)多主社交运势,如网页2提及额中央痣象征心智成熟,而隐痣(躯干隐蔽处)常关联健康与家运。特殊位置如法令纹末端(主权威)、山根(主健康)的痣相,需结合周边肌理动态综合判断,这与现代面部微表情研究的“动态相学”理念相通。

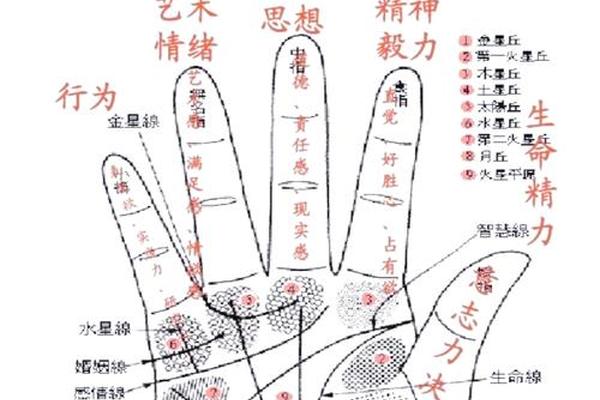

医学视角更关注摩擦部位的痣相风险。网页44强调肢端痣(手足、腰带区)因长期受机械刺激,其恶变概率较其他部位高3.2倍。这种空间敏感性在传统相学中亦有体现,《相理横真》将易受压迫部位的痣归为“劳碌痣”,提示需格外关注。

四、动态演变:时间轴上的吉凶预警

传统相学注重痣相的历时性观察。《太清神监》记载“痣色渐变,运数更迭”,强调痣的色泽、形态变化与运势的联动关系。网页14所述“平中带凹”痣的运势阻滞,实为痣体萎缩的病理征兆,这种动态观察与现代医学的疾病进程监测理念高度契合。

现代医学通过“演变(Evolution)”指标量化痣的动态风险。研究显示,3个月内直径增长超过2毫米的痣,其恶性概率提升至23%(网页35)。这与相学“突变异相主灾厄”的警示形成双重预警机制,提示我们需建立定期痣相档案,追踪形态变化。

五、科学视角:传统与现代的对话

在皮肤镜技术支持下,传统相学的“毫毛主贵”说得到部分验证:毛囊健康的痣体细胞活性较强,其恶性转化风险确实低于无毛痣(网页34)。而相学忌讳的“色杂”特征,恰与医学的色素分布异质性诊断标准重叠。这种跨学科印证为传统痣相学注入了科学活力。

未来研究可深入探索:传统吉痣(如凸起黑痣)的细胞学特征是否具有特殊生物标记;相学宫位理论与皮肤神经分布是否存在解剖学关联。建议建立多学科联合研究平台,将AI图像识别技术应用于痣相大数据分析,构建传统相学与现代医学的融合诊断模型。

痣相善恶的判断,实为一场传统智慧与现代科学的对话。我们既要理解“山根痣阻运势”的文化隐喻,更需知晓“肢端痣易恶变”的医学真相。在痣相观察中,建议采用“双重解码”策略:既遵循相学体系进行命运解读,又依据ABCDE法则进行健康监测。让跨越千年的身体符号学,在科学理性的照耀下焕发新的生机。