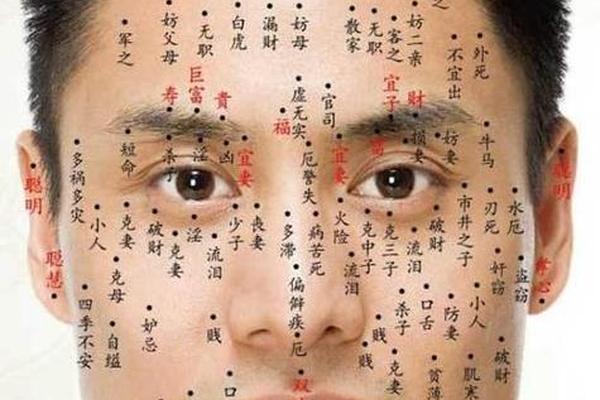

面相学作为中国传统文化的重要组成部分,常通过面部特征推测命运与健康,其中“痣相”因其直观性备受关注。民间流传着“短命痣”的说法,认为某些特定位置的痣可能预示寿命短暂。现代医学研究却对此提出质疑,强调痣的病理风险与科学评估的重要性。关于痣图解是否需要“反方向看”(如镜像问题)的争议,也引发了传统理论与现实应用的碰撞。本文将从传统痣相解读、医学视角下的风险分析、方向性争议及科学建议四方面,探讨这一复杂命题。

传统痣相的短命隐喻

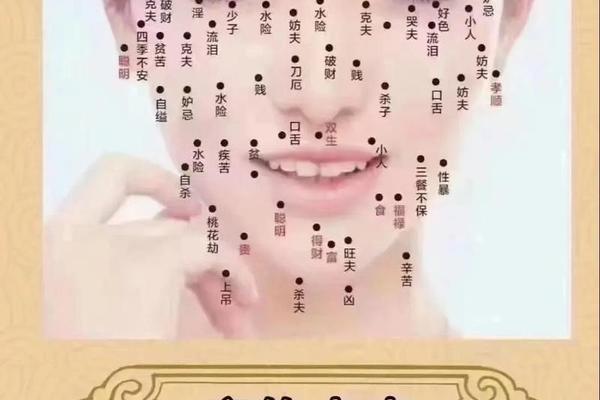

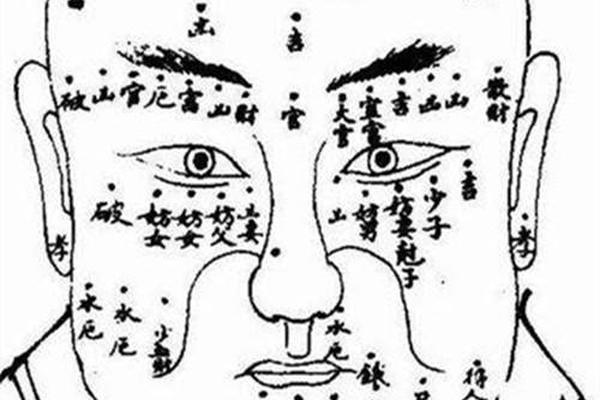

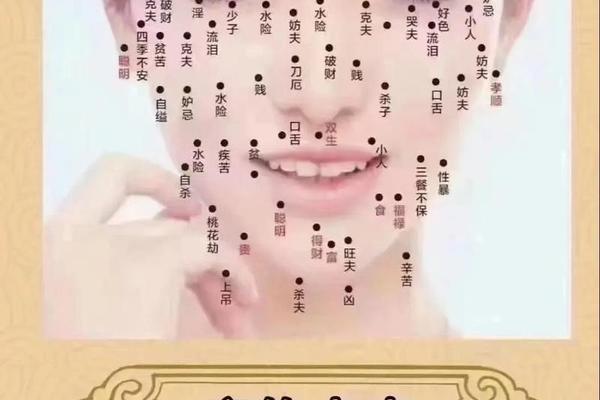

传统面相学将面部痣的位置与健康、寿命紧密关联。根据文献记载,以下四类痣常被视为“短命之兆”:

1. 眉上发际痣:位于眉毛上方靠近发际线的痣,被认为“克父母”,暗示早年运势坎坷,可能因家庭变故导致身心受损,进而影响寿命。

2. 鼻翼嘴角痣:鼻翼两侧或嘴角附近的痣,传统观点认为其阻碍气血运行,象征心肺功能弱化,易诱发心脑血管疾病。

3. 下巴喉结痣:此处痣相被认为与生殖系统和晚年健康相关,若颜色深暗,则预示代谢功能衰退,可能因慢性病缩短寿命。

4. 耳垂薄小痣:耳垂代表福泽与生命力,小而薄的耳垂若生痣,传统面相学认为其削弱先天元气,增加早逝风险。

值得注意的是,传统理论中并无明确提及“反方向看图解”的规则,更多以被观察者实际身体位置为准。例如,左脸主贵、右脸主福的划分,均基于自身左右侧,而非镜像视角。

医学视角的病理风险

现代医学将痣视为色素细胞聚集的产物,其健康风险主要与恶性病变相关,而非传统玄学。研究表明,某些位置的痣因摩擦或紫外线暴露,癌变概率显著升高,间接影响寿命:

1. 高摩擦区域:手掌、脚底、腰部皮带区的痣长期受外力刺激,可能发展为恶性黑色素瘤。例如,脚底痣因行走摩擦,癌变率较其他部位高3-4倍。

2. 紫外线暴露区:头顶、颈部等易晒部位的痣,受紫外线损伤后易变异。澳大利亚研究显示,痣数量超过100颗的人群,黑色素瘤风险增加3.4倍。

3. 动态变化指标:医学界提出“ABCDE法则”评估痣的恶性风险:不对称性(Asymmetry)、边缘不规则(Border)、颜色不均(Color)、直径超6毫米(Diameter)、快速演变(Evolution)。

有趣的是,某些医学研究与传统观点存在矛盾。例如,英国学者发现痣多者端粒更长,可能延缓衰老,但前提是痣未发生恶变。这提示痣的数量并非绝对凶兆,科学监测才是关键。

方向性争议的虚实辨析

“痣图解是否需反方向看”的争议,源于现代影像技术与传统观察视角的差异。例如,自拍时前置摄像头会导致痣的左右镜像反转,可能引发面相误判。

传统理论依据:面相学通常以被观察者自身左右为基准。如左眉痣主财、右眉痣主寿,若照片中左右颠倒,则需还原实际位置再作判断。

现实应用案例:有案例显示,护照照片因镜像问题导致痣位相反,被海关质疑身份真实性。尽管医学上痣的位置不影响健康,但传统命理可能因此误读。

某些文化中存在“男左女右”的痣相解读规则,进一步复杂化方向性问题。例如,男性左脸痣象征事业,女性右脸痣代表婚姻,若镜像混淆,结论可能南辕北辙。这凸显了传统理论在现代场景中的局限性。

科学建议与辩证思考

针对痣相与寿命的关系,需结合传统智慧与现代医学,采取理性态度:

1. 高危痣的医学处理:对易摩擦或形态异常的痣,建议手术切除并病理检测,而非依赖面相判断。

2. 传统解读的扬弃:可参考痣相学对身心状态的隐喻(如耳垂痣与心血管功能的关联),但避免陷入宿命论。

3. 方向性问题的实践原则:在面相分析或身份认证中,应以实际身体位置为准,必要时通过三维图像或实地观察减少误差。

未来研究可深入探索痣的遗传机制、端粒长度与衰老的关联,以及文化心理对健康认知的影响。

结论

传统痣相对“短命”的解读,反映了古人对生命风险的朴素认知,但其结论缺乏科学严谨性。现代医学证明,痣的健康风险取决于病理特征而非位置吉凶,而方向性争议更多是技术性难题。对于公众而言,定期皮肤检查、规避紫外线伤害、科学处理高危痣,远比迷信痣相更有意义。在文化传承与科学理性之间,我们需以辩证思维寻找平衡,既尊重传统智慧,更坚守生命科学的底线。