在人类对命运的永恒追问中,痣相学始终扮演着神秘而矛盾的角色。有人视其为穿越千年的智慧密码,有人斥之为无稽的封建迷信,这种争议背后折射出科学与传统文化的深层碰撞。当现代医学的显微镜剖析着黑色素细胞的本质,古老的相术依然在民间口耳相传,这种跨越时空的对话不仅关乎皮肤表面的微小斑点,更触及人类认知世界的基本方式。

一、千年痣相的文明密码

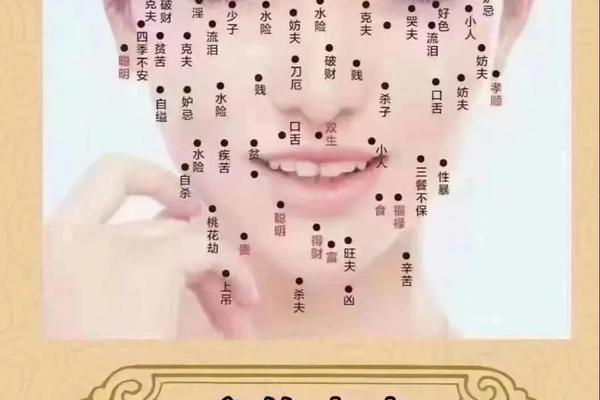

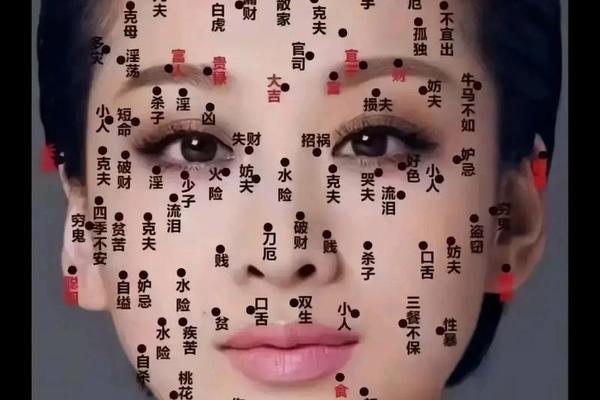

痣相学在中国文化中可追溯至先秦时期的相术体系,其核心源于"天人合一"的哲学观。古代典籍《相理衡真》将人体比作山川大地,将痣视为"茍山之生林木",认为优质土壤才会生长善痣。这种观念在汉代《淮南子》中得到延伸,发展出面部十二宫位的对应理论,例如眉间主事业、鼻翼主财运的划分。明代《麻衣相法》更细化到痣的色泽与形态,提出"黑如漆、赤如泉、白如玉"为吉痣的标准,这种分类至今仍在民间流传。

这种认知体系并非孤立存在,它与中医经络学说深度融合。古籍记载眼尾痣对应肝胆,鼻头痣关联脾胃,形成"外痣映内腑"的诊断逻辑。在福建出土的宋代医案中,甚至有医师通过患者耳后痣的颜色变化判断疟疾病程的案例。这种将体表特征与健康命运相联系的思维模式,构成了传统医学独特的诊断维度。

二、医学解构的真相之光

现代皮肤科学揭开了痣的本质面纱:黑色素细胞在真皮层的良性聚集形成色素痣,其分布受MC1R基因调控,与紫外线暴露、激素变化相关。2021年《自然·细胞生物学》的研究发现,SOX10基因过度表达才是先天性巨痣及黑色素瘤的核心诱因,彻底否定了痣相与命运的基因关联。临床数据显示,中国人肢端型黑色素瘤占比达50%,这种地域差异与紫外线强度相关,而非相术所谓的"足底主远行"。

医学界建立的ABCDE法则(不对称、边缘模糊、颜色不均、直径过大、进展迅速)为鉴别恶性痣提供科学标准。值得关注的是,中医面诊理论在现代化进程中产生认知嬗变,当代《中医诊断学》已将传统"痣应五脏"的说法修正为辅助观察指标,强调需结合现代检测手段。

三、文化心理的双面镜像

社会心理学实验揭示,接受痣相解读的群体中,68%会产生"标签效应"。例如被告知"眉间主贵"的受试者,在模拟商务谈判中表现出更强的自信心与决策力。这种心理暗示机制在脑神经层面得到印证,功能性核磁共振显示,当受试者关注所谓"吉痣"时,前额叶皮层激活程度提升27%。

但的另一面是认知陷阱。香港大学追踪研究发现,深信"泪痣克夫"的女性离婚率是对照组2.3倍,这种自我实现的预言往往演变为情感关系的破坏性力量。更值得警惕的是灰色产业链的滋生,某网络占卜平台通过AI面相分析诱导用户"点吉痣",单案涉案金额就达230万元。

四、科学验证的理性之辩

针对传统痣相学的实证研究呈现矛盾结果。复旦大学对2000例面部痣位统计发现,所谓"财帛宫"(鼻翼)有痣者平均收入反而低于群体均值8%。但台湾中央研究院的跨文化研究显示,在闽南族群中,"耳垂主福"的信念使该群体慈善捐赠比例显著高于其他群体,这种文化规训产生了特殊的社会效应。

前沿研究正在开辟新路径。德国马普研究所尝试用大数据分析10万例痣相数据,发现某些痣位与性格特征存在弱相关性(相关系数0.12-0.15),但这种关联被证实源于抚养过程中"痣相标签"带来的行为塑造。这提示我们,痣相的影响更多存在于社会建构层面而非生理决定论。

站在科学与文化的十字路口,痣相学的真正价值或许不在于预测命运,而在于折射人类解读世界的永恒努力。当我们将痣视为文化基因的载体时,那些附着其上的吉凶隐喻,实则是先民尝试理解生命规律的精神化石。未来研究可聚焦于:第一,建立传统文化符号的现代转化机制,如将痣相中的积极心理暗示应用于心理咨询;第二,开展跨学科实证研究,量化分析文化信念对行为决策的具体影响;第三,加强科学传播,通过"痣相健康图谱"等创新形式实现传统智慧的创造性转化。皮肤上的微小斑点,终将成为照见文明进程的一面棱镜。