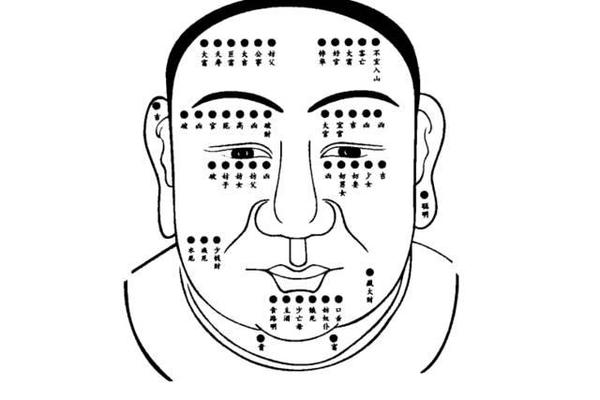

在娱乐圈的聚光灯下,明星的容貌被显微镜式的目光反复审视,而面部的痣往往成为最具争议的视觉符号。从巩俐的鼻梁痣到殷桃的唇下痣,这些细微的印记既是独特的身份标识,也被赋予了命运隐喻与行业规则的复杂解读。在"天涯论坛"等早期网络社区中,关于明星痣相的讨论常与娱乐圈生态交织——有人将痣视为"富贵相"的象征,有人则通过分析痣的位置推断明星的星途起伏,甚至将其与行业潜规则相勾连。这种文化现象,折射出公众对明星形象的符号化消费与对娱乐圈真相的窥探欲。

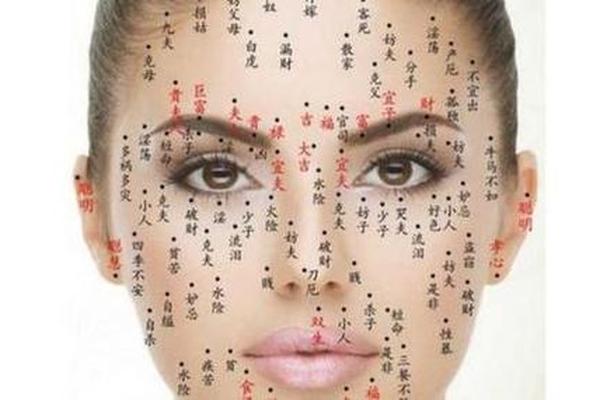

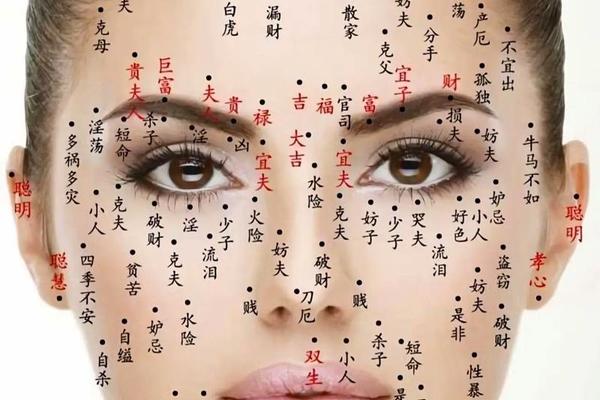

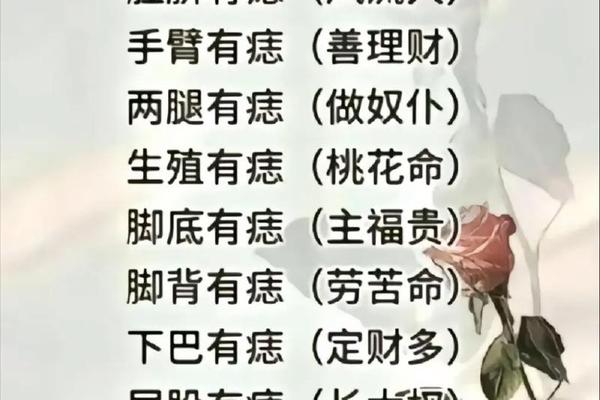

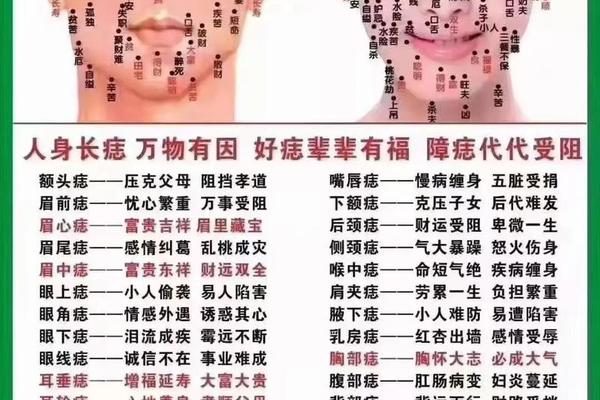

以面相学视角观之,许晴鼻翼与上唇之间的痣被解读为"趋吉避凶"的贵人相,而孙俪唇下痣的逐渐扩大,则被网友戏称为"得志痣",认为与其从《玉观音》到《甄嬛传》的演艺进阶形成奇妙呼应。这种玄学化解读,实则映射了大众对明星命运的集体想象。值得注意的是,在《神医喜来乐》中沈傲君的眉梢痣、迪丽热巴的泪痣等案例中,痣的位置常被造型师刻意强化,成为角色塑造的重要视觉元素,这说明痣相的审美价值已被行业系统性地开发利用。

二、颜值经济:痣的祛留背后的行业法则

明星对痣的处理策略,往往折射出娱乐圈的生存法则。杨丞琳坚持保留右颊痣,将其转化为"鬼马精灵"的个性化标签,而曹颖在直播滤镜中消失的鼻侧痣,则暴露了新媒体时代对传统审美符号的消解。这种祛留抉择背后,是资本对艺人辨识度的精确计算——当李荣浩为妻子杨丞琳的痣公开打call时,这颗痣已不仅是生理特征,更是商业价值的具象载体。

行业内部存在显著的矛盾性:一方面,《三千鸦杀》中郑业成的泪痣、《锦衣之下》中任嘉伦的鼻尖痣被刻意放大为"苏感"制造器,通过特写镜头强化观众记忆点;孙俪在《芈月传》中因唇下痣遭部分观众质疑"出戏",迫使造型团队通过妆容弱化其存在。这种双向拉扯揭示了娱乐圈"差异化"与"标准化"的永恒博弈,正如天涯网友曾犀利指出:"明星脸上的痣,是资本天平上的砝码,增一分则溢价,减一分则贬值。

三、潜规则镜像:痣相讨论中的行业真相投射

在天涯论坛的历史帖文中,关于明星痣相的讨论常成为窥探行业真相的切口。有匿名用户爆料某导演以"面相不吉"为由要求新人点痣,这类传闻虽难以证实,却暴露出外貌歧视在选角机制中的隐性存在。更值得关注的是,刘敏涛从《琅琊榜》静妃到《伪装者》明镜的转型中,唇下痣从"苦情符号"蜕变为"威严象征",这种形象重塑过程,恰与演员突破中年女星戏路限制的奋斗史形成互文。

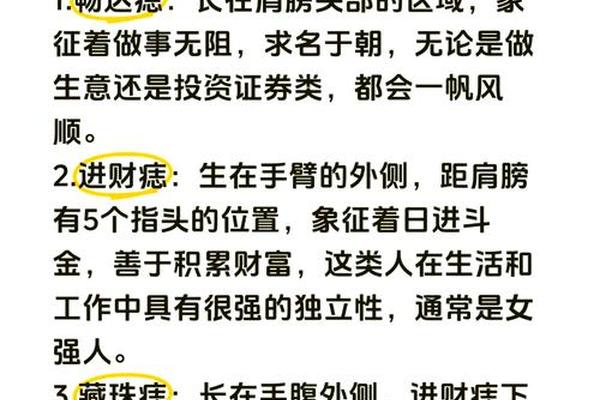

某些特殊案例更具启示性:张嘉倪凭借泪痣从《又见一帘幽梦》的琼瑶女郎转型为《延禧攻略》的蛇蝎美人,其痣相从"柔弱点缀"变为"心机暗喻"的转变,本质上是对行业类型化角色的妥协与突破。而万绮雯消失的嘴角痣与其演艺事业下滑的同步性,则引发网友关于"祛痣改运"的玄学讨论,这种将生理特征与职业发展强行关联的思维,恰恰反映了公众对娱乐圈不确定性的焦虑转移。

四、未来图景:从符号消费到价值重构

当前娱乐圈正经历审美范式的深层变革。鞠婧祎通过强化颧骨痣打造"四千年美女"人设,实质是Z世代对传统面相学的解构性再造;而《人世间》中殷桃的唇痣能同时承载郑娟的苦情与坚韧,则证明观众已超越简单的"痣相吉凶"认知,转向对角色复杂性的多元接纳。这种转变提示着:明星痣相的文化意义,正在从宿命论符号转化为艺术表达工具。

未来研究可沿两个方向深入:其一,建立痣相位置、大小与观众认知度的量化模型,如任嘉伦鼻尖痣的"淡痣效应"如何突破影视滤镜的消解;其二,追踪祛痣手术的行业普及率,分析其与艺人职业生涯转折点的相关性。更重要的是,需要正视天涯网友提出的尖锐问题——当某剧组要求演员集体点痣以追求"无瑕美学",我们是否正在制造新一轮的审美霸权?

(总结)明星面部的痣,如同娱乐圈的微型棱镜,既折射出传统文化的现代表达,又映照着行业机制的深层纹理。从面相学的神秘主义解读,到颜值经济的功利化运作,再到潜规则话语的隐喻性表达,这些细微的色素沉淀早已超越生理范畴,成为解码娱乐圈生态的重要符号。当我们在讨论一颗痣的祛留时,实质上是在审视一个行业的审美意识形态与权力结构。或许正如巩俐坚守三十年的美人痣所示,在趋同化愈演愈烈的娱乐工业中,保留个性化的"瑕疵",才是对抗异化的最后防线。