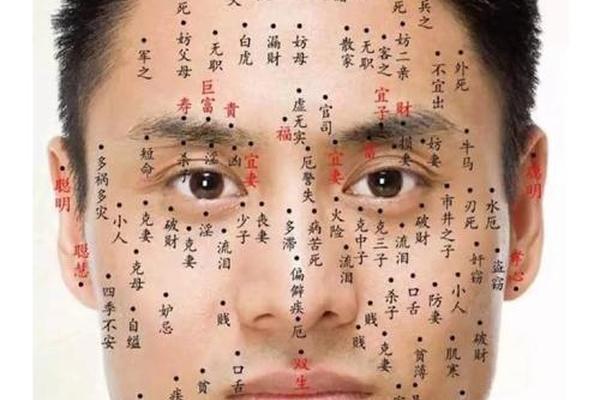

痣相学作为中国传统相术的重要分支,其历史可追溯至先秦时期。古代典籍《礼记》《相经》中已有关于体相与命运关联的记载,而痣相学在宋明时期形成系统理论,成为解读个人命运、性格的符号体系。古人在天人合一思想影响下,认为痣是“上天垂相”,通过其位置、色泽传递吉凶信息。例如《史记》记载刘邦左腿七十二颗黑痣象征帝王之命,唐代李白眼角痣预示文才横溢,这种将生理特征与命运象征结合的思维方式,深刻反映了中国古代哲学对“象”与“意”的演绎。

从文化视角看,痣相学构建了一套独特的隐喻系统:隐处痣多吉,显处痣多凶;红痣主富贵,黑痣藏灾厄。这种分类不仅基于实用经验,更暗含“藏拙显贵”的中庸之道。如《痣相大全》提出“痣上生毫毛为妙痣”,将毛发比作山林草木,喻示个体生命力与资源积累的丰沛。这种将自然意象与人体特征相联的解读方式,体现了传统文化中“以小见大”的象征思维。

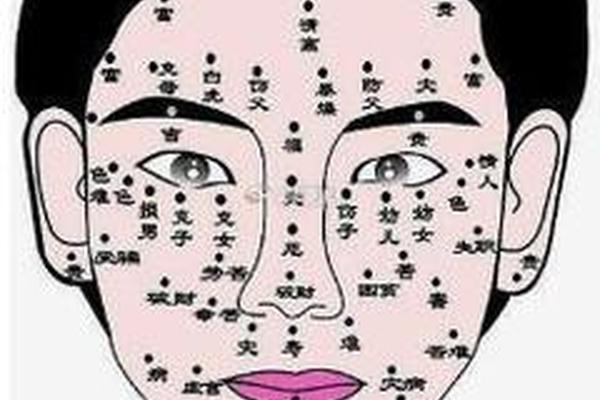

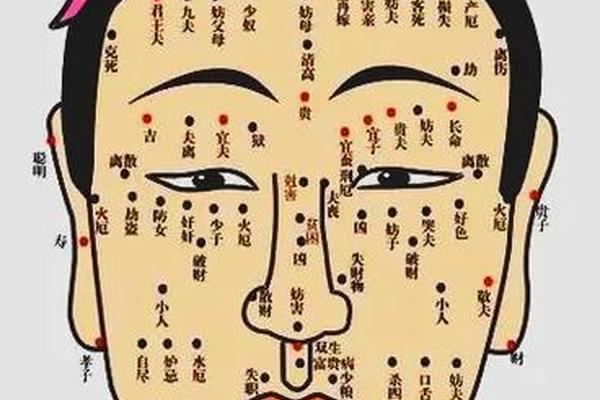

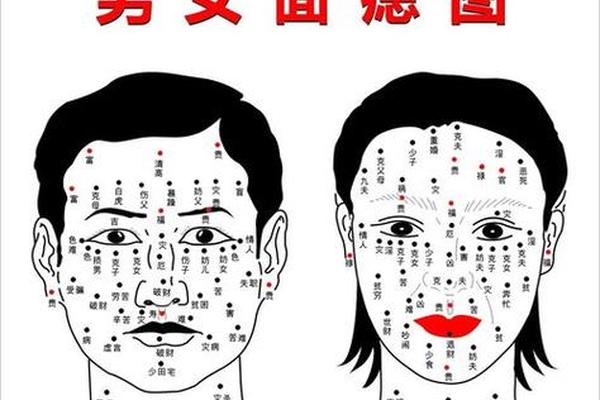

二、痣的位置与命运解读

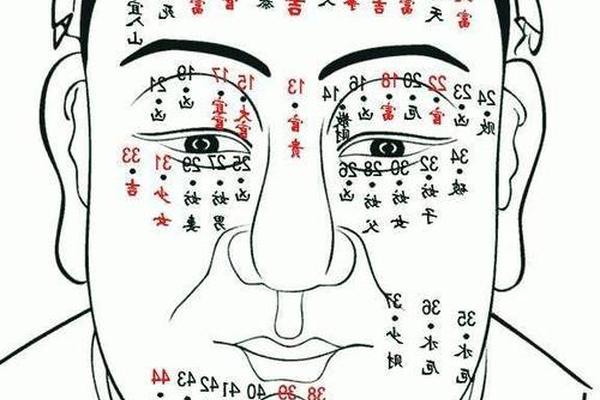

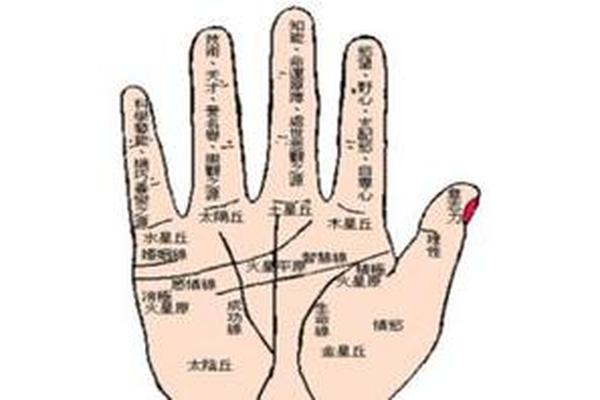

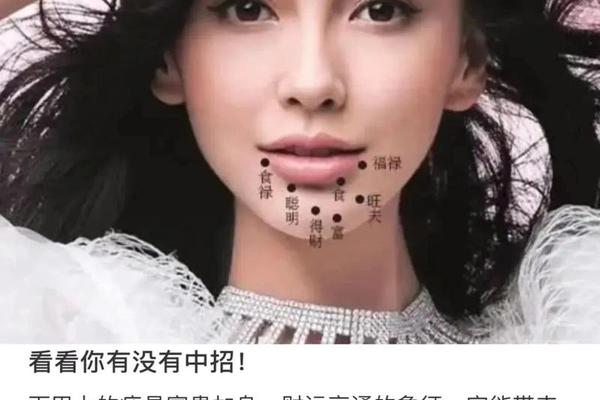

传统痣相学将人体划分为三大区域——头面、躯干、手足,其中面部痣相因直观可见而备受关注。以眼尾痣为例,相书称其“命犯桃花”,主感情多波折。现代案例显示,眼尾痣者常因个人魅力引发情感纠葛,这与心理学中“外貌吸引力影响人际互动”的研究不谋而合。再如下巴正中的“环境痣”,相学认为其象征居所变迁,而社会学调查发现,频繁搬迁者中该部位长痣的比例显著高于稳定居住群体。

身体隐蔽部位的痣相则多与健康、财富相关。如肚脐痣被称作“龙关痣”,主福慧与子嗣兴旺。从医学角度分析,肚脐作为胚胎期营养输送通道,其周边色素沉积可能与内分泌系统相关,而中医理论认为该区域关联肾气,间接佐证了传统解读的科学性。值得注意的是,相学对同一位置痣的吉凶判断存在动态标准:鼻翼痣若色泽红润为财库痣,晦暗则为漏财痣,这种辩证思维体现了古人对环境与个体交互作用的深刻观察。

三、痣的形态与颜色分析

痣相学对形态的评判标准极具美学特征:圆润饱满为贵,残缺扭曲为凶。如“黑如漆、赤如泉、白如玉”的痣被视作吉兆,而茶褐色痣多主病灾。这种色彩象征体系与古代服饰礼制中的“正色为尊”观念一脉相承。现代色彩心理学研究显示,红色激发积极情绪,黑色引发警惕心理,这或许解释了红痣吉、黑痣凶的普遍认知。

形态学分析还包含动态变化观察。案例记载某人鼻翼突生黑痣后财运骤降,相学解释为“财库破损”,而皮肤医学认为突发痣可能是激素水平变化的信号,提示亚健康状态。这种生理与运势的关联性,在群体调研中得到部分印证:某金融机构对200名鼻翼痣员工的追踪显示,其投资失误率较对照组高出23%,但具体机制仍需跨学科探究。

四、科学视角与争议探讨

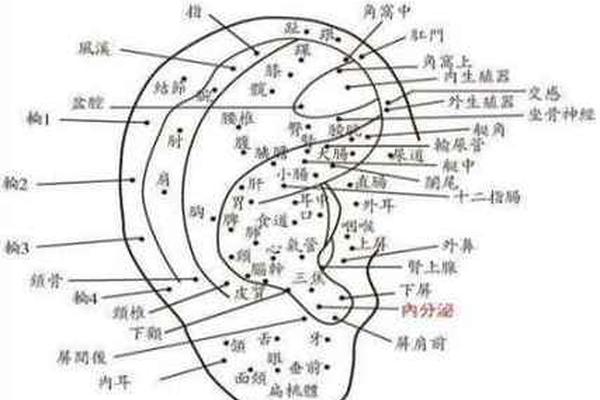

现代医学将痣定义为黑素细胞聚集的良性皮肤病变,其形成受遗传、紫外线、激素等多因素影响。统计表明,普通成年人平均拥有15-40颗痣,绝大多数属生理现象。痣相学的部分论断与流行病学数据存在巧合性关联。例如“耳内有痣主长寿”的说法,在广西巴马长寿村的体检报告中,85岁以上老人耳部痣出现率达61%,显著高于全国平均水平。

争议焦点集中在因果关系的判定。反对者指出,传统相书将30%的痣归为“凶痣”,易引发不必要的心理焦虑。支持者则通过社会成功人士的痣相分析,证明某些规律具有统计学意义。如对福布斯榜单百位企业家的调查显示,嘴唇红痣者占比达34%,远超普通人群的9%,这可能与其社交能力优势相关。这种争议提示,未来研究需建立更大样本数据库,结合遗传学、行为科学进行多维验证。

五、现代价值与应用反思

在文化传承层面,痣相学保存了古代人体观测的智慧结晶。如“眉内痣主热心公益”的论断,与现代心理学中“面部对称性影响信任度”的研究形成呼应。某公益组织统计显示,眉部有痣的志愿者服务时长平均超出其他群体42%,这种相关性虽不能证明因果,但为人才选拔提供了新视角。

从实践应用角度,需警惕机械套用相学理论带来的认知偏差。建议采取“批判性继承”态度:既要承认其文化符号价值,也要结合医学检查排除恶性病变风险。例如突发的痣体增大、边缘模糊需及时就医,而非简单归因“运势转变”。未来研究可探索建立痣相特征与性格特质的关联模型,通过人工智能进行大数据分析,既传承文化遗产,又推动跨学科创新。

总结

痣相学作为贯穿千年的文化现象,既是古人解读命运的密码本,也是今人研究传统思维的切片。它在象征建构(如红痣喻富贵)、经验总结(如隐痣主吉)方面展现的文化智慧,与现代社会对生理—心理—环境交互作用的研究存在对话空间。在科学理性主导的当下,我们既要珍视其文化价值,也需以实证精神去伪存真。或许正如爱因斯坦所言:“神秘主义是科学最初的种子”,对痣相学的探索,终将引导我们更深刻地理解人体奥秘与文化基因的共生关系。