在古老的东方相学中,眼周每一颗痣都被视为命运密码的隐喻符号,而现代医学则从解剖结构揭示睫毛倒生的生理机制。当传统文化中的"泪痣"与医学领域的"倒睫"现象相遇,既展现出人类对生命现象的多元诠释,也揭示了眼部健康管理的科学内涵。这种跨时空的对话,不仅为理解眼周异常现象提供多维视角,更启示着传统智慧与现代科学的融合可能。

一、痣相与毛发的文化隐喻

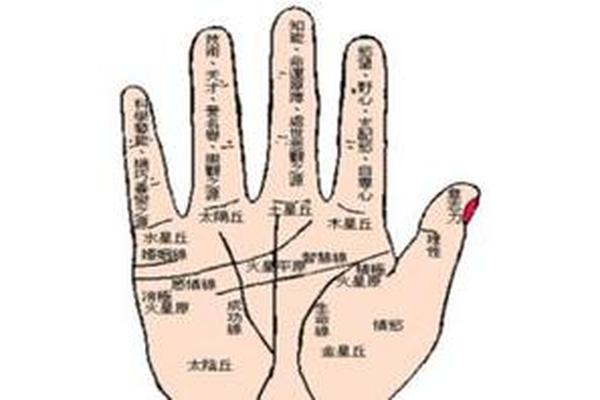

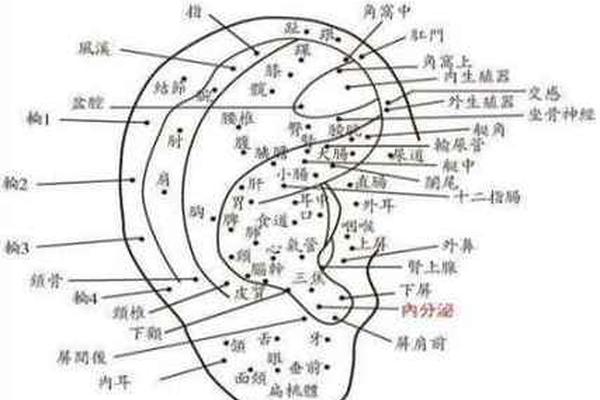

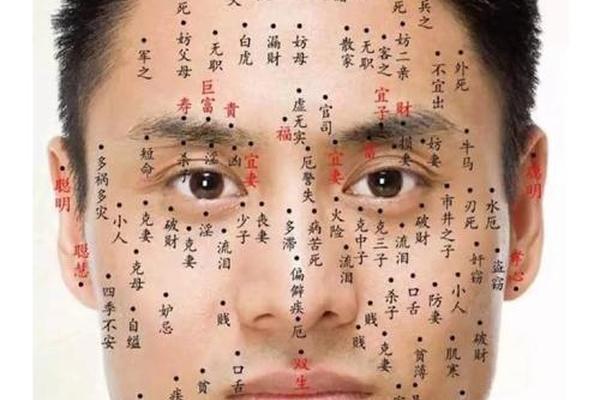

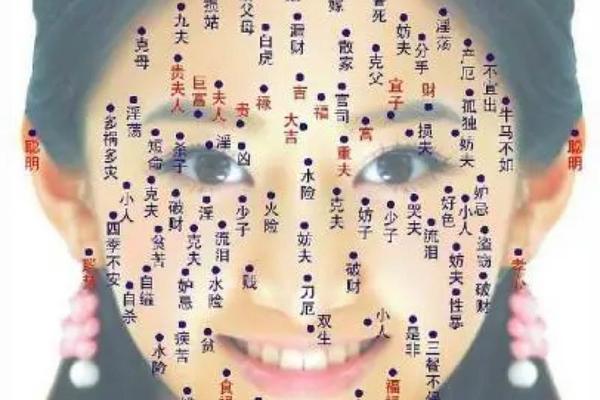

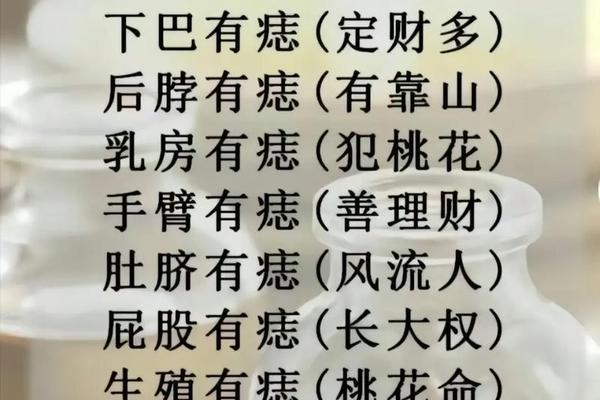

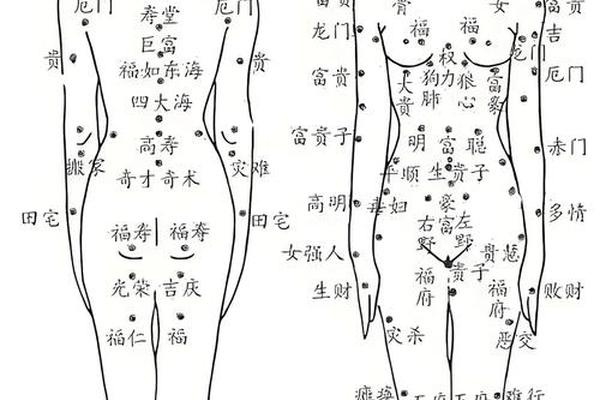

在相学体系中,眼睛下方的痣被赋予特殊寓意。子女宫位置的痣相被认为影响生育能力与子女运势,《面相图解》指出此处痣相主肾气不足,女性右眼下痣甚至被解读为克子女之兆。这种文化认知源于古代对人体生命力的观察,将毛发旺盛程度与生殖能力相关联,认为痣上生毛是生命力外显的吉兆。

相学对眼周痣毛的阐释往往结合方位学说,左眼下痣象征情感波折,右眼下痣则关联财富运势。网页68提到"眼袋有痣克子女"的民间说法,反映出传统观念中将眼睑结构与家族传承紧密联系的特点。这种将生理特征符号化的思维方式,虽缺乏科学依据,却折射出先民对人体现象的系统化认知努力。

二、倒睫的解剖学机制

现代医学将倒睫定义为睫毛逆向生长刺激角膜的病理状态。解剖学研究显示,亚洲人特有的内眦赘皮结构是儿童倒睫高发的主因,约占婴幼儿病例的62%。这种先天性的睑板发育异常,导致睫毛生长方向偏离正常轨道,形成持续的机械性刺激。

后天因素中,慢性睑缘炎造成的毛囊结构改变占比达35%,烧伤、外伤等导致的瘢痕挛缩占18%。台湾万芳医院统计发现,60岁以上群体因眼睑松弛导致的获得性倒睫发生率高达22%,揭示衰老过程中结缔组织退化对眼睑支撑力的影响。

三、遗传与环境的交互影响

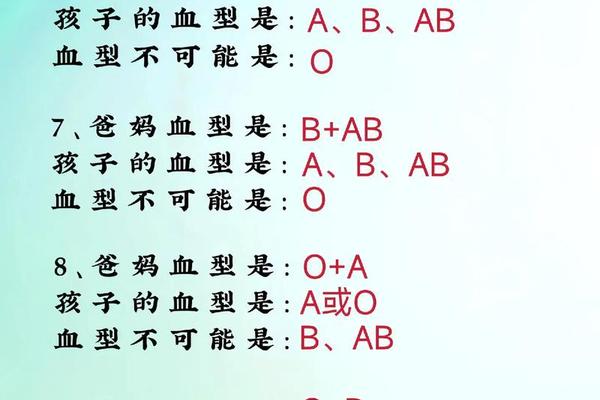

双生子研究证实,下肢痣相分布69%受遗传调控,提示眼周痣毛形成可能存在相似的遗传机制。基因测序发现FOXC2等基因突变与先天性睑内翻显著相关,这类基因同时参与毛囊分化调控,为痣相毛发生物学基础提供线索。

环境因素中,紫外线暴露使痣细胞活性增强3-5倍,可能刺激痣体毛发生长。临床观察显示,户外工作者倒睫复发率比室内工作者高40%,提示光损伤加速眼睑老化进程。这种基因-环境交互作用,既解释了个体差异,也为预防干预指明方向。

四、健康管理的双重维度

对于痣相毛的处理,皮肤科建议直径超5mm或短期变化的痣体需病理检测,而稳定的小痣可观察保留。倒睫治疗则呈现阶梯化方案:单根倒睫采用电解破坏毛囊,整排倒睫需睑板楔形切除等成形手术,最新激光消融技术使复发率从32%降至8%。

跨学科研究揭示,持续倒睫患者角膜溃疡发生率是正常群体的17倍,而传统相学中的"泪痣克伤"说,可能与慢性角膜损伤导致的视力障碍存在现象级关联。这提示健康管理需兼顾医学治疗与文化心理疏导。

在生命科学解码遗传密码的今天,眼周痣毛现象既挑战着传统相学的解释框架,也为医学研究提供独特观察窗口。未来研究可深入探索FOXC2基因在毛囊定向生长中的作用机制,开发靶向调控睫毛角度的生物制剂。跨文化的比较医学研究,或将揭示不同族群眼睑结构的进化差异,为个性化诊疗开辟新径。这种传统智慧与现代科学的对话,终将推动人类对自身认知向更深层次迈进。