在中国传统相术中,人体痣相被赋予丰富的象征意义,后脑勺作为视觉盲区,其痣相更被视作“天机暗藏”。相书有云:“脑后见痣,贵不可言”,认为此处隐痣主掌智慧与福泽。随着现代医学的发展,这颗隐匿的皮肤标记被重新赋予科学解读——它既是文化符号,亦是健康警示。本文将从传统相术、健康风险、现代科学及育儿视角,多维度解析后脑勺痣相的深层意涵。

传统相术中的命运密码

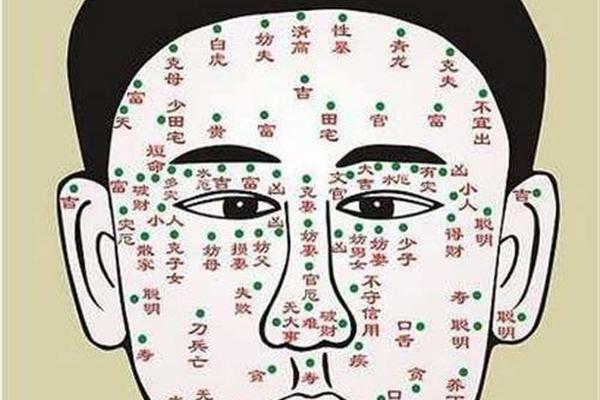

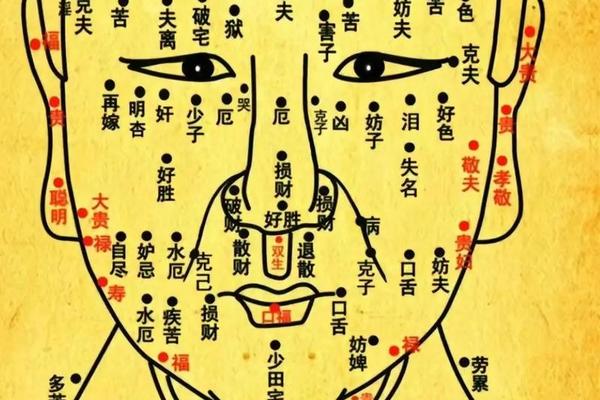

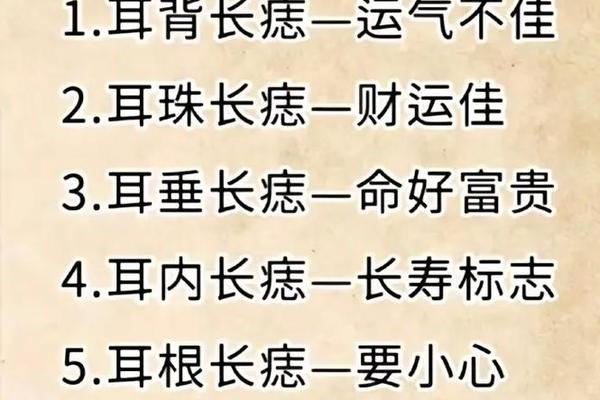

在痣相学体系中,后脑勺痣被归为“隐痣”,其位置隐蔽性带来特殊寓意。相术典籍记载:“后脑发际藏珠,主文武双全”,认为此处生痣者往往具备超凡决断力与统筹能力,易得贵人提携,尤其在仕途与商界易获成就。明代《麻衣相法》更将后脑勺痣细分为三:发际线边缘主“驿马星动”,预示远行机遇;枕骨中央象征“文昌星照”,利于学术精进;近耳处则暗示“口舌是非”,需谨言慎行。

但传统解读亦强调辩证思维。虽然后脑勺痣象征“将相之才”,却也暗藏情感危机。相术指出这类人桃花旺盛却难觅真情,明代相师袁忠彻在《古今识鉴》中记载:“脑后生朱砂者,情债难偿”,建议此类命格者需修身养性以避情劫。这种命运的双重性,折射出中国古代“福祸相依”的哲学智慧。

黑色素瘤风险的医学警示

现代皮肤病理学研究显示,后脑勺作为长期受紫外线照射较少的区域,黑色素细胞痣恶变概率虽低于暴露部位,但特殊解剖位置带来独特风险。该区域因视觉盲区特性,患者往往在梳头、理发时无意间摩擦刺激病灶,美国皮肤科学会(AAD)数据显示,头皮部位黑色素瘤确诊时平均厚度达1.5mm,显著高于其他部位。

医学界提出“ABCDE法则”评估风险:观察痣的Asymmetry(不对称)、Border(边缘不规则)、Color(颜色不均)、Diameter(直径>6mm)、Evolution(短期变化)。临床案例显示,某45岁男性因长期忽略后脑勺黑痣,经十年慢性摩擦最终恶变为侵袭性黑色素瘤,该病例被收录于《临床肿瘤学杂志》警示此类隐患。

痣相形成的科学机理

从胚胎发育学角度,黑色素细胞在妊娠8-12周从神经嵴迁移至表皮,迁移路径异常可导致痣细胞聚集。后脑勺作为颅骨闭合关键区,其痣相形成可能与局部表皮-真皮交界处微环境相关。基因组学研究揭示,NRAS基因突变在先天性巨痣中检出率达80%,这类突变可能影响黑色素细胞增殖调控。

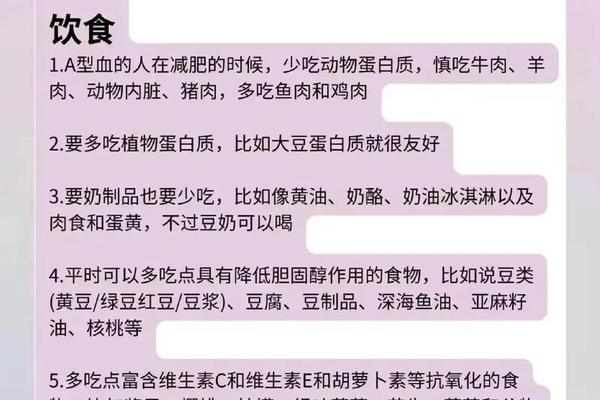

环境因素亦不容忽视。2022年《癌症原因与控制》期刊的研究指出,鱼类摄入量过高可能通过二噁英等污染物增加黑色素瘤风险,该结论虽存争议,但提示饮食与痣相健康的潜在关联。摩擦力学研究证实,梳头时尼龙梳齿对头皮的压强可达3.5kPa,长期机械刺激可能激活MAPK信号通路,促进痣细胞异常增殖。

育儿视角的特殊考量

新生儿后脑勺痣发生率为0.3%-0.7%,多数为良性咖啡斑。儿科指南建议采用“3年观察法”:若3岁后色素斑直径未超过5cm且无毛发生长,可暂不干预。值得关注的是,中国家长常陷入认知误区——42%的父母将“福痣”传说与医学现实混淆,延误治疗时机的案例中,传统文化影响占比达37%。

临床实践提出“四象限护理法”:保持皮肤清洁(清洁)、避免硬物摩擦(防护)、定期拍照记录(监测)、建立医疗档案(管理)。对于直径>2cm的先天性痣,建议每6个月进行皮肤镜检测,必要时辅以基因检测。

传统智慧与现代科学的对话

后脑勺痣相承载着中华文明对命运的哲学思考,也映射着现代医学对生命密码的探索。在基因检测技术可精准预判黑色素瘤风险的今天,我们既需摒弃“痣相决定论”的迷信思维,也应珍视传统文化中“观形察色”的早期健康监测智慧。未来研究可深入探讨:传统痣相学描述与皮肤病理特征的相关性;开发基于人工智能的痣相动态监测系统;建立跨学科的“文化-医学”联合诊疗模式。正如《自然》杂志评论所述:“皮肤上的每个标记,都是自然与文明共同书写的生命诗篇。”