在中国传统相学中,面部与身体的痣相不仅被赋予了审美意义,更被视为窥探命运与家庭关系的重要符号。其中,“克父母痣”作为一种特殊痣相,常被认为可能影响个体与父母的亲缘关系,甚至对父母的健康或运势产生负面作用。这种观念根植于古代医学与命理学的交融,通过痣的位置、形态、色泽等特征,构建了一套复杂的解读体系。本文将从传统相学理论、痣相与家庭关系的关联、吉凶判断与化解方法,以及现代科学视角等多个维度,系统解析“克父母痣”的文化内涵与现实意义。

一、传统相学中的父母宫与痣相

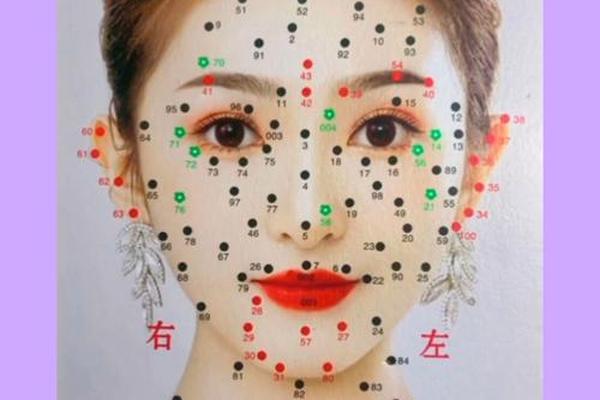

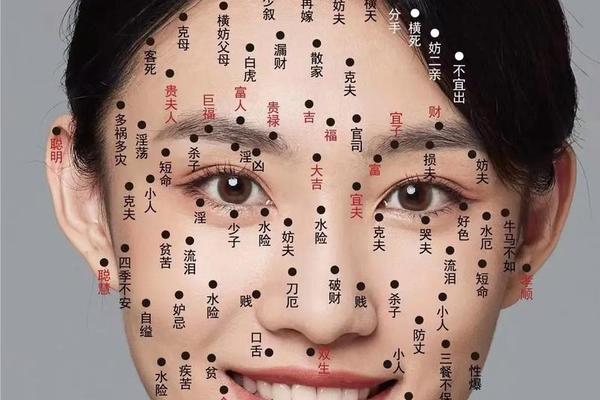

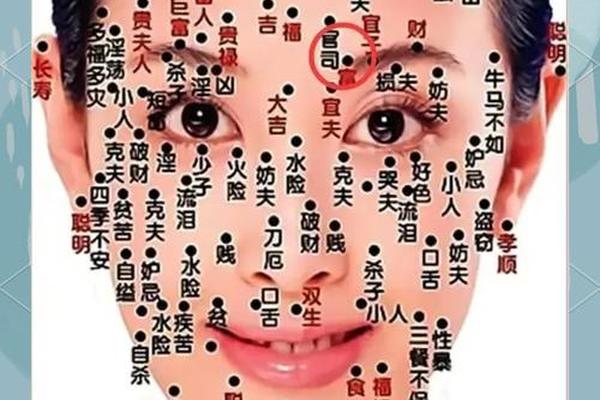

在相学体系中,父母宫位于前额两侧的日角与月角,左为日角代表父亲,右为月角象征母亲。若此区域饱满明亮,则预示父母康健、家庭和睦;反之,若出现低陷、晦暗或痣斑,则可能暗示与父母缘分浅薄或健康隐患。例如,《麻衣相法》指出,日角偏斜者“妨父”,月角偏斜者“妨母”,而父母宫有痣者则可能“克害双亲”。

痣相的吉凶需结合形态与色泽综合判断。传统认为,活痣(颜色黑亮、凸起且生毛)多为吉兆,而恶痣(暗沉、凹陷或形状不规则)则主凶。若父母宫出现恶痣,可能象征个体与父母情感疏离,甚至引发矛盾冲突;若为善痣,则可能通过后天努力改善关系。例如,网页1提到“形好痣好则锦上添花,形恶痣恶则有大问题”,体现了动态平衡的相学逻辑。

二、痣相与家庭关系的多维解读

从生理与心理的双重视角来看,父母宫的痣相被认为可能影响个体性格与家庭互动模式。例如,眉毛上的“妨父母痣”常与情绪管理相关。相学认为,此类痣相者易因性格急躁或固执,与父母产生摩擦,进而影响家庭运势。网页58提到“此类人需改善脾气以缓和家庭矛盾”,暗示性格调整对化解克父母风险的重要性。

社会文化层面,痣相与家庭的关联反映了传统孝道观念。古代典籍《慧缘痣相学》指出,面部痣相可映射个体对父母的态度与责任感。例如,法令纹断裂或痣痕可能暗示“父母早丧”,而额头逆生毛发则预示“克父克母”。这些符号化的解读,实质是将生理特征与道德评价捆绑,形成一种社会规训机制。

三、吉凶判断与化解方法

痣相的吉凶需结合位置、形态、动态变化综合判定。以父母宫为例:若痣色红润、圆润如米粒,可能仅主轻微健康波动;若痣色青黑、边缘模糊,则需警惕突发疾病或意外。网页12与网页58均提到,眉毛中段的痣若伴随青春痘或青色气色,可能预示学业受阻或父母情绪郁结,需通过调整作息与沟通方式缓解。

传统化解方法包括手术祛痣、五行符咒与行为调整。道家典籍建议“拜干亲”或佩戴护身符以转移刑克,如网页45提到的“通过命基处理或行善积德化解灾煞”。现代视角下,改善家庭沟通、定期体检等务实举措更被倡导。例如,法令纹中的十字纹或分叉若对应父母健康风险,可通过医疗干预提前预防。

四、现代科学与文化反思

从医学角度看,痣是黑色素细胞聚集的良性皮肤病变,与遗传或紫外线暴露相关,并无证据表明其能预示家庭关系。网页52指出,恶性黑色素瘤虽需警惕,但其成因与基因突变相关,与“克父母”无直接关联。这揭示了传统痣相学中经验观察与科学实证的割裂。

文化反思层面,“克父母痣”的叙事反映了古代对未知风险的具象化解释。将家庭矛盾归因于生理特征,实则是将复杂的社会、心理问题简化为宿命论,可能加剧个体焦虑。现代心理学认为,家庭关系更多受沟通模式与情感互动影响,而非外在符号。理性看待痣相,注重实际情感建设,方为改善亲缘关系的正途。

总结而言,“克父母痣”作为传统相学的特殊符号,既承载了古代医学与命理学的智慧,也暴露了文化认知的局限性。在当代社会,我们需以科学精神辨析其象征意义:一方面承认痣相文化的历史价值,另一方面摒弃机械的因果论,转而关注家庭关系的动态修复与健康管理。未来研究可进一步探讨痣相学与现代遗传学、心理学的交叉点,或将传统符号转化为促进家庭和谐的文化资源,而非束缚个体的宿命枷锁。