在东方文化中,痣常被视为命运的密码,古人通过其位置、色泽推演吉凶;而在现代医学的显微镜下,痣的形态变化却是黑色素瘤的预警信号。这种文化符号与病理特征的碰撞,折射出人类对生命现象的双重解读——一边是玄妙的命理哲学,一边是严谨的医学实证。本文将穿透神秘主义的面纱,探索辨别痣相真伪的科学路径。

一、面相学的千年密码

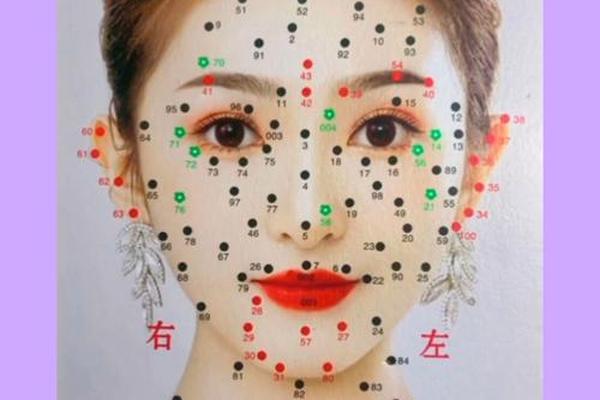

中国古籍《相理衡真》将面部喻为大地,以痣为"茍山生林"的自然现象,认为"善痣如秀木,恶痣类秽草"。传统面相学将面部划分为十二宫位,如额中"天庭"主事业,眼尾"鱼尾"掌姻缘,唇周"水星"管口才。在网页42的记载中,眉间朱砂痣被称为"双龙抢珠",象征意志坚定;而鼻梁"山根"部位的痣则被解读为婚姻波折的征兆。

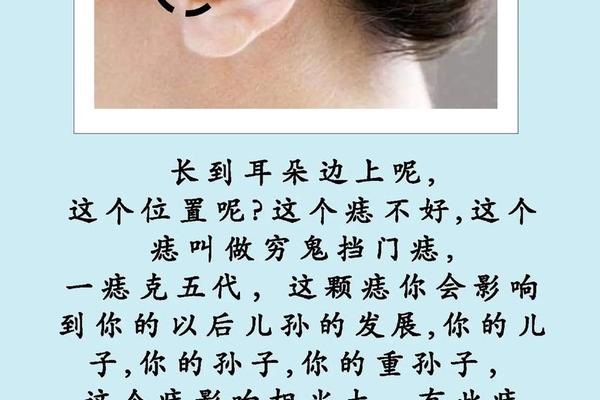

这种符号化解读衍生出诸多民间俗谚:脚底痣寓意"脚踏七星"的贵相,耳垂痣暗藏"福泽绵长"的吉兆。网页62更列举出十种"财富痣",从脚背到锁骨形成完整的"富贵地图"。但这些充满诗意的诠释本质上是前科学时代的认知模型,正如网页53指出的,其预测机制缺乏生物学基础,更多反映的是文化心理的投射。

二、医学视角的生死警示

现代医学将痣分为交界痣、皮内痣、混合痣三类,其中交界痣因位于表皮与真皮交界处,具有较高的恶变风险(网页49)。北京大学肿瘤医院郭军教授提出的"ABCDE法则"(网页18),为普通人提供了基础判断工具:不对称(Asymmetry)、边界模糊(Border)、颜色混杂(Color)、直径超5毫米(Diameter)、短期变化(Evolving)这五大特征,与网页29、33中的医学研究高度吻合。

皮肤镜技术的应用(网页1)将诊断精度提升到新维度。这种可放大数十倍的光学仪器,能清晰识别色素网络结构、球状颗粒等微观特征。研究发现,良性痣多呈现均匀的网状或球状模式,而恶变征兆包括"白色结构"、"粉红色区域"等异常信号(网页1)。对于肢端、黏膜等特殊部位,网页14强调更需警惕,中国50%的黑色素瘤发生于手足部位(网页18),这与西方以躯干为主的分布特征形成鲜明对比。

三、科学与迷信的边界重构

传统文化中的"恶痣"标准与现代医学存在微妙重叠。面相学认为形状不规则、颜色晦暗者为凶兆(网页42),这与医学上的"颜色不均"、"边缘锯齿"等恶性指征不谋而合。但二者本质逻辑截然不同:前者基于天人感应的神秘关联,后者根植于细胞突变的内在规律。网页33的临床数据显示,真正由痣恶变的黑色素瘤仅占25%,更多源于紫外线损伤或基因突变。

这种认知差异在治疗选择上尤为凸显。民间流行的"点痣"习俗,在医学视角可能酿成灾难——激光治疗若未彻底清除病灶,反复刺激反而增加恶变风险(网页33)。网页14明确建议,直径超3毫米或位于摩擦区的痣应优先选择手术切除,通过病理检查确认性质。这颠覆了传统"痣宜藏不宜露"的相学观念,建立起以生物学证据为核心的决策体系。

四、日常观察的科学策略

建立"痣档案"成为现代健康管理的重要环节。每月对镜自检时,需特别注意六大高危区域:手足末端(网页18)、甲沟(网页49)、腰带区(网页14)等机械摩擦部位。网页29建议采用"十字分割法",用虚拟线条将痣四等分,观察各象限的对称性。对于难以自查的背部等区域,可借助家人协助或定期皮肤镜检查。

防晒是预防恶变的核心措施(网页14),紫外线中的UVA能穿透真皮层诱发DNA损伤。临床数据显示,长期暴露部位痣的恶变率是遮蔽区的3倍(网页33)。对于已存在的不典型痣,网页32建议每半年进行专业随访,动态观察其形态演变,这比静态的相学判断更具预警价值。

从面相学的吉凶符号到病理学的癌变预警,人类对痣的认知完成了从神秘主义到实证科学的范式转换。传统智慧中的经验观察虽具文化价值,但只有依托现代医学的ABCDE法则、皮肤镜技术、病理活检等手段,才能真正守护生命健康。未来研究可深入探索环境压力、基因表达与痣变机制的关系,在科学与人文的对话中,续写这颗微小色素细胞的生命启示录。