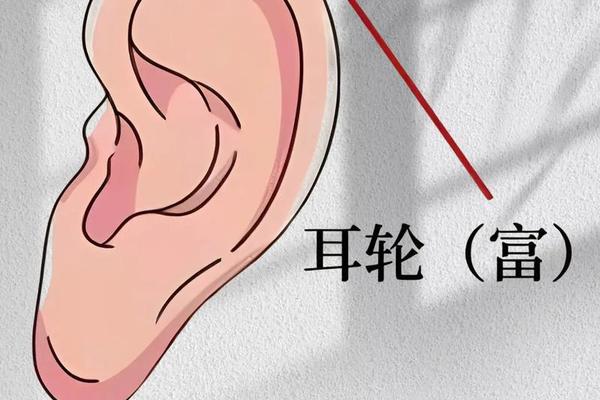

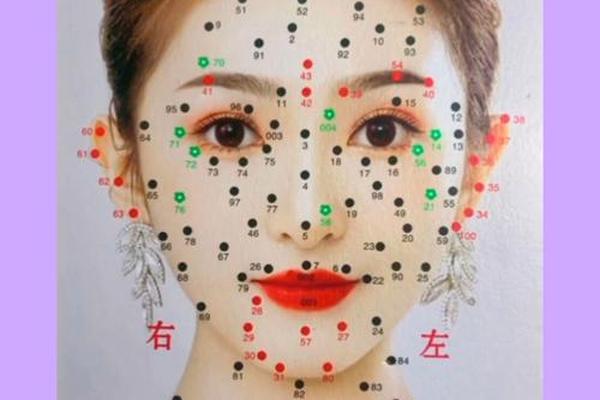

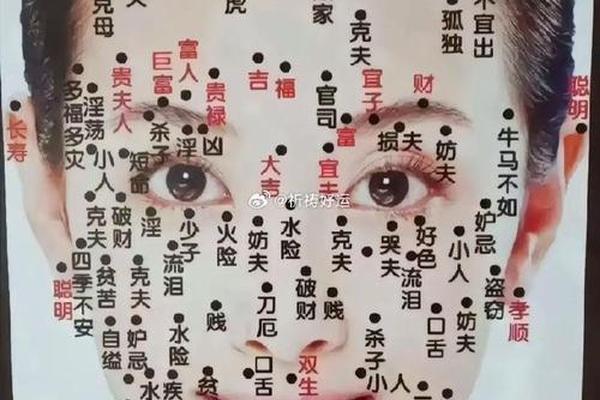

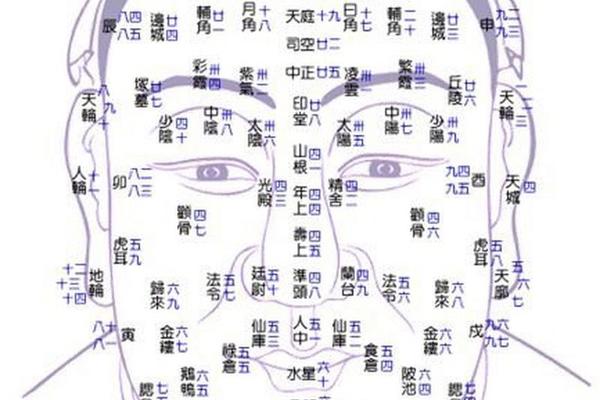

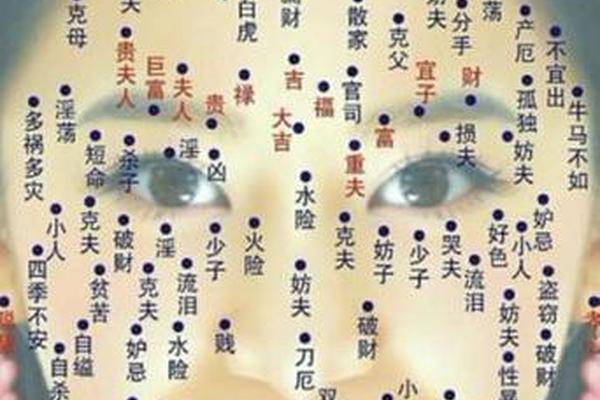

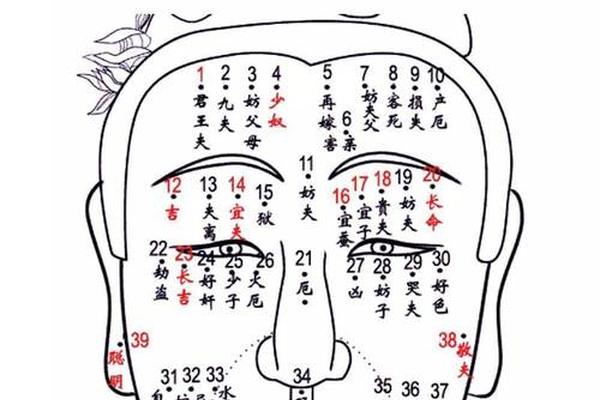

从古至今,痣相学作为中国传统文化的一部分,承载着人们对命运的解读与期许。古籍《痣相大全》将人体分为头面、躯干、四肢三大区域,每个部位的痣都被赋予独特的象征意义。例如额头七痣被视作帝王之相,耳垂有痣象征财富丰隆,而鼻梁痣则被认为预示着健康隐患。这种将人体特征与命运关联的视角,既体现了古人观察自然的智慧,也映射出社会文化对个体生命轨迹的想象。

在面部区域,痣的分布尤为讲究。发际线内的痣主富贵,印堂痣象征显贵,而颧骨痣则与权力意志相关。身体部位的痣相则更强调功能性:肩膀痣代表责任担当,臀部痣象征管理能力,脚底痣则被解读为晚成之才的标记。这些说法虽缺乏科学依据,却构建了一套完整的符号体系,成为民间认知自我的独特方式。

医学视角下的痣相警示

现代医学研究揭示了痣相学的另一面。皮肤科数据显示,约30%的恶性黑色素瘤源于原有色素痣恶变。医学界提出的"ABCDE法则"——不对称性、边缘模糊、颜色不均、直径过大、动态变化,为判断痣的安全性提供了科学标准。这与传统痣相学中关于"恶痣"的描述存在惊人契合,例如鼻翼痣的漏财之说,现代医学发现该部位因皮脂腺发达更易发生病变。

特定部位的痣需特别警惕。足底、手掌等易摩擦部位,以及头皮、生殖区等隐蔽位置,其恶变风险较其他部位高3-5倍。临床案例显示,约60%的黑色素瘤患者曾忽视早期症状,将痣的异常变化误认为命运征兆。这种传统认知与现代医学的冲突,凸显了科学健康观念普及的重要性。

文化符号与社会心理映射

痣相学本质上是一种社会认知编码系统。对"福痣"的推崇反映了农耕文明对稳定生活的向往,如肚脐痣象征"食禄万种",暗含温饱焦虑的集体记忆。而桃花痣的传说,则折射出传统社会对两性关系的道德规训,如痣被赋予隐喻,实则该部位因激素受体密集更易受内分泌影响。

这种文化建构在当代呈现新特征。网络时代催生出"运势改运"产业链,点痣美容与命理咨询相结合的商业模式,使传统痣相学衍生出消费主义特征。研究显示,25-35岁女性中,有13%曾因面相建议进行医美干预,这种现象既包含对传统文化的传承,也暴露出现代人的身份焦虑。

争议焦点与认知误区

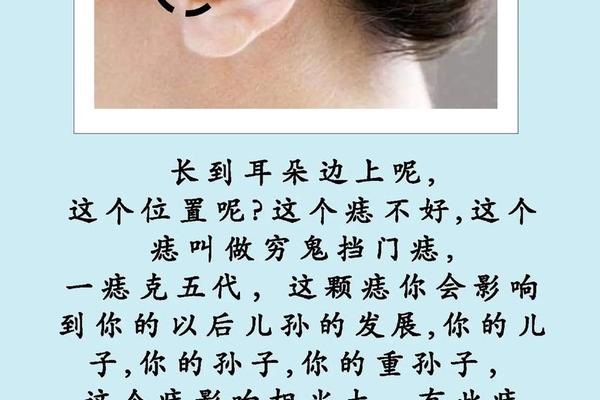

在科学与玄学之间,痣相学始终存在认知鸿沟。传统理论强调"隐痣多吉",而医学证明隐蔽部位的痣更易被忽视检查。"红痣主吉"的说法,与血管瘤的临床表现存在混淆风险。更值得注意的是,约28%的黑色素瘤发生于原本"良性"的痣,这直接挑战了传统吉凶判断的可靠性。

常见误区包括:将快速生长的痣解读为"运势突变",实为细胞异变征兆;认为毛发旺盛的痣必定吉祥,忽略其可能存在的毛囊病变。这些认知偏差可能导致延误治疗,某临床研究显示因此造成的治疗延误平均达8.2个月。

传统与现代的对话路径

跨学科研究为化解认知冲突提供新思路。基因学发现,NRAS基因突变既影响痣的分布形态,也与某些癌症易感性相关,这为传统"恶痣"理论提供了分子生物学解释。皮肤镜技术的普及,使"相痣"过程可视化,临床数据显示结合AI诊断可将准确率提升至92%,这为传统经验与现代科技融合创造条件。

未来研究应着重于:建立痣相特征与医学指标的对应数据库,开发传统文化元素的健康预警模型,以及探索非侵入性检测技术的社会接受度。建议公众建立"双重认知"——既尊重文化传统,又遵循医学规范,定期进行皮肤检查,对特殊部位的痣保持科学警惕。

从文化符号到健康指标,痣相学在当代社会的演变揭示着人类认知的进步轨迹。在保留传统文化精粹的以科学精神重新诠释这些古老的身体密码,或许能帮助我们更好地理解命运与健康的关系。这种传统与现代的对话,不仅关乎个体健康,更是文明传承与创新的生动实践。