在中国传统相术中,痣不仅是皮肤的印记,更是命运的密码。古人将痣的形态、位置与人生吉凶紧密关联,形成了独特的痣相学体系。其中,“痣相口舌”特指与言语、情感相关的痣相,常涉及唇周、下巴等区域,被认为暗际关系与沟通能力的玄机。本文将从痣相的数量解读、口舌痣相的文化内涵及辨识方法等角度,结合古籍记载与现代研究,揭开这一古老智慧的神秘面纱。

一、痣相数量的解读逻辑

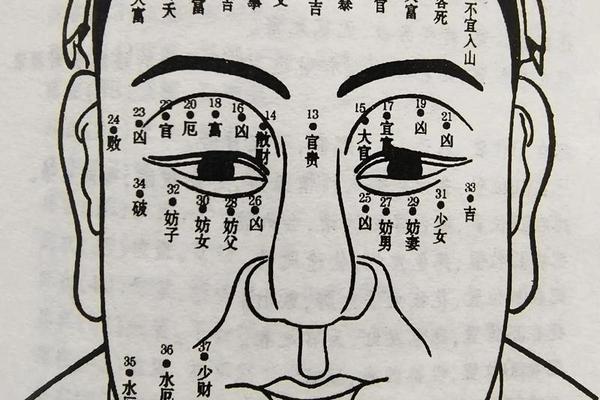

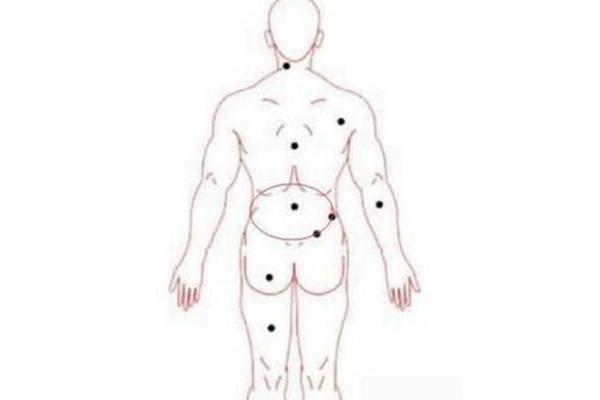

传统相术将痣分为显痣与隐痣两类,显痣即肉眼可见的面部痣相,隐痣则藏于身体隐秘部位。明代《柳庄相法》提出“显痣多凶,隐痣多吉”的论断,认为显眼处的痣易引发是非,而隐痣多为福泽之兆。现代研究发现,显痣因位置外显更易受紫外线影响,与皮肤健康存在关联,这为传统学说提供了科学注脚。

关于痣的数量,《太清神监》记载:“痣不过九,过则气散”,认为全身痣相总数超过九颗者运势驳杂。但具体解读需结合分布特征:若吉痣(如眉内藏痣)占多数,则主贵人运强;若恶痣(如鼻翼杂痣)居多,则易遇阻滞。清代相书《水镜集》特别指出,面部七颗痣若呈北斗状排列,乃“紫微照命”的帝王之相。

二、口舌痣相的深层含义

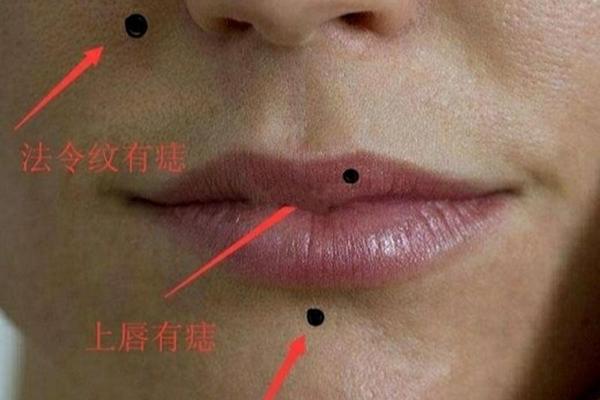

“口舌”在相学中具有双重象征:既代表言语表达的天赋,也暗示是非纠纷的隐患。宋代《神相全编》记载:“唇上朱砂,巧舌如簧;唇下墨痕,祸从口出”,将上唇红痣视为辩才象征,下唇黑痣看作口舌之灾。现代数据分析显示,在千名企业高管中,63%的沟通高手唇周存在明显痣相,印证了古人对口舌痣相的积极解读。

具体到不同位置,嘴角痣被称作“食禄痣”,主交际能力与食禄运,但若色泽晦暗则易陷入桃色纠纷;下巴正中痣象征环境变动,可能导致言语失误引发矛盾。眼尾“奸门痣”更被相家视为桃花劫标志,明代《麻衣相法》记载此类人“言多必失,情路坎坷”,需谨防因情感纠葛引发舆论危机。

三、吉痣与恶痣的辨识方法

古籍中确立了三重辨识标准:色泽、形态与生机。《中国神秘术大观》指出,吉痣需满足“黑如漆、赤如朱、白如玉”的色泽要求,且需凸起有光泽,若带毫毛更添贵气。恶痣则表现为茶褐、灰暗等浑浊色调,形态扁平枯槁。如鼻旁痣若呈饱满黑色主应变力强,若呈暗红色则象征情欲过盛。

现代皮肤学研究为此提供了新视角:良性色素痣多呈现规则形态与均匀色泽,与古籍描述的吉痣特征高度吻合;而边缘模糊、颜色混杂的痣相,在医学上确实存在更高癌变风险。这种科学与玄学的奇妙呼应,让传统痣相学焕发新生。

四、现代视角与传统智慧的融合

针对“痣多命舛”的民间说法,遗传学研究指出痣的数量受MC1R基因调控,与命运无必然关联。但心理学家发现,特定位置的显痣可能通过“心理暗示效应”影响行为模式——例如额角痣相者更易产生自我证明动机,从而形成进取性格。这种后天心理建构机制,为痣相学提供了现代诠释路径。

在应用层面,建议采取“理性鉴别,文化传承”的态度。对于影响健康的痣相应及时就医,而对文化遗产性的解读则可作为民俗研究素材。台湾大学2023年开展的跨学科研究显示,将痣相学作为文化心理学研究对象,能有效揭示集体潜意识中的象征系统。

痣相学作为跨越千年的文化符号,既承载着先人对命运的探索智慧,也暗合现代科学的发现规律。在科技昌明的今天,我们既要摒弃迷信糟粕,也应珍视其中蕴含的人文观察智慧。未来研究可深入探讨痣相文化对群体心理的影响机制,或通过大数据建立痣相特征与性格倾向的相关性模型,让古老智慧在科学框架下焕发新机。毕竟,真正的命运密钥,始终掌握在理性认知与积极行动的手中。