在中国传统相术文化中,人体痣相被视为解读命运的重要符号,而“双生痣”因其特殊形态与位置,成为民间热议的话题。这类痣相不仅承载着生育、健康、财富等世俗期许,更折射出人们对生命奥秘的探索。本文将系统剖析双生痣的多元内涵,结合传统命理学、现代医学及社会文化视角,为读者呈现一个立体的认知框架。

传统命理中的双生痣解读

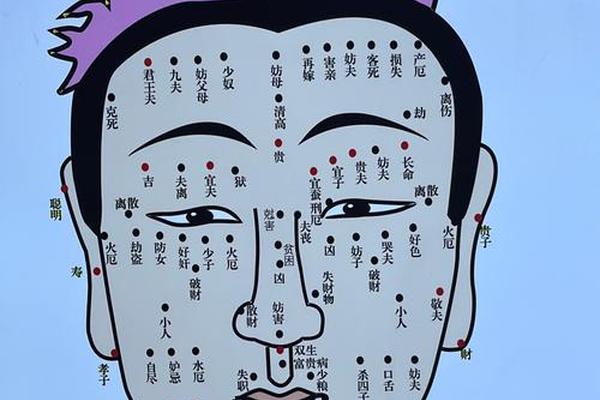

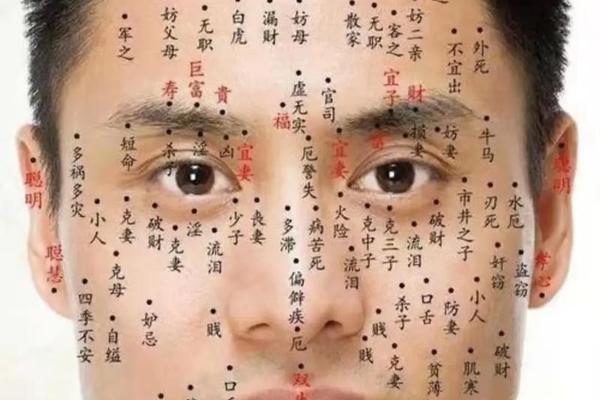

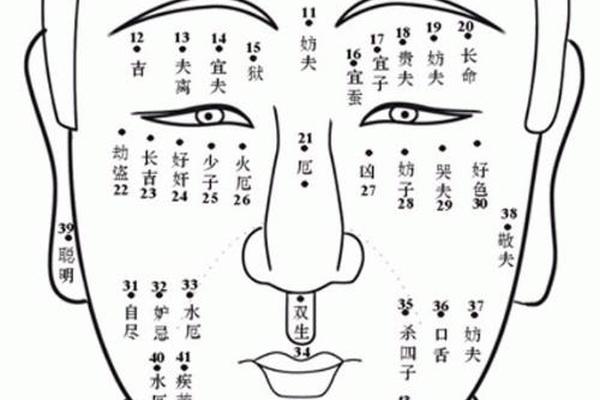

面相学中,双生痣特指生长于人中的单颗痣或对称分布的成对痣。古籍《麻衣相法》记载,人中区域的痣相与生育能力直接相关,女性此处的痣被称为“双生痣”,象征可能诞育双胞胎的体质。网页1、3、29等多处文献指出,此类痣相者“主命里有双胞胎”,但因古代医疗条件所限,常伴随难产风险,故传统解读中既视其为多子之兆,又警示需为子女健康长期操劳。

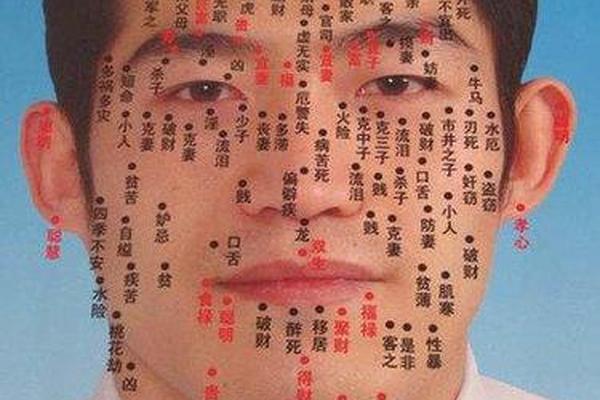

痣相的具体位置与形态影响吉凶判断。若痣位于人中正中央,传统认为子宫机能偏弱,生育时易遇困难;若偏上则主生女不易,偏下则不利生男。网页65进一步补充,男性若在相同位置出现痣相,可能预示前列腺问题,反映传统医学“外相映内疾”的观察逻辑。这种将生理特征与命运捆绑的解读体系,实则蕴含古人对遗传规律与健康风险的朴素认知。

医学视角下的本质分析

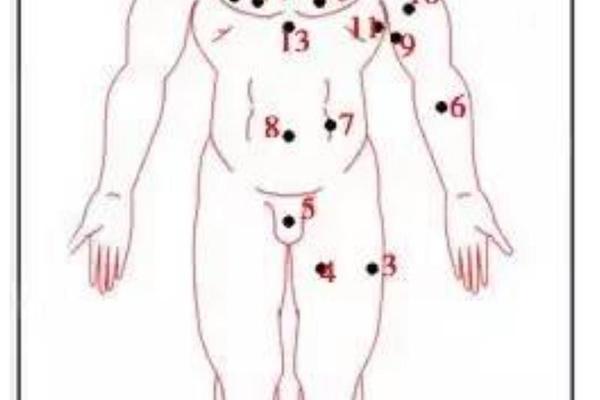

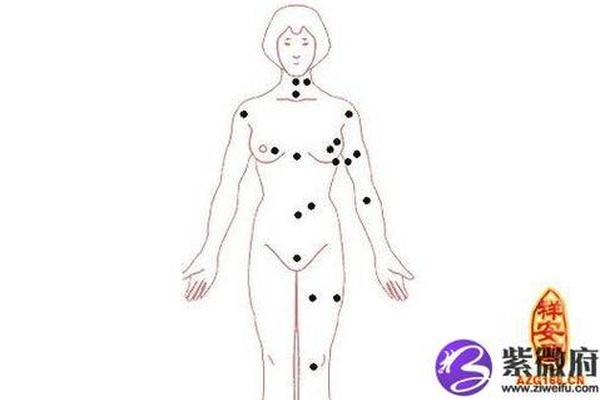

现代医学研究表明,痣的本质是黑色素细胞在真皮层的良性聚集。网页12、19等明确指出,双生痣的医学定义包含两种形态:一是单个人中部位的色素痣,二是身体对称部位成对出现的痣。前者多与遗传相关,后者则可能受胚胎发育期细胞迁移规律影响,与命运无必然联系。美国皮肤病学会统计显示,约15%的普通痣呈现对称分布特征,这与传统文化赋予的特殊寓意形成鲜明对比。

针对痣相的去除需求,激光技术成为主流解决方案。网页19、47详细介绍了激光去痣原理,通过选择性光热作用粉碎黑色素颗粒,术后恢复期约7-10天。但医学界强调,人中三角区神经血管密集,操作需由专业医师评估风险。值得注意的是,部分文献发现特殊部位的痣可能成为疾病标志,如《英国皮肤病学杂志》曾报道,生殖区痣与内分泌紊乱存在统计学关联,这为传统相术的“健康预警”说提供了科学注脚。

文化象征与社会认知

在民俗文化层面,双生痣被赋予超越生理的象征意义。网页61、69记载的传奇故事中,王昭君眼角双生痣象征智慧,唐伯虎嘴角痣代表才情,这种将历史人物特征符号化的过程,实质是集体意识对杰出特质的归因需求。江浙地区至今流传“双痣承福”的婚俗,新娘若具此相,婚礼需备双倍喜糖以求吉兆,反映地域文化对特殊体征的仪式化处理。

社会认知呈现明显代际差异。网页43的调研显示,45岁以上群体中68%相信双生痣影响命运,而90后群体该比例降至22%。这种变化与教育普及呈负相关,当受访者学历达本科以上时,迷信率不足10%。有趣的是,约41%的年轻女性仍选择保留显眼部位的双生痣,她们更倾向将其视作个性化审美符号,而非命运载体,这折射出现代社会对传统文化符号的创造性转化。

现代人的理性抉择

面对传统相术与科学认知的冲突,理性选择成为关键。网页72建议建立三维评估模型:首先通过皮肤镜检测排除病变风险;其次结合家族生育史判断遗传概率;最后考量个人心理承受力。对于计划孕育双胞胎的夫妇,遗传学家更推荐基因检测而非痣相观察,现代辅助生殖技术已使双胎妊娠成功率提升至32%,远超自然受孕的1.3%概率。

在心理健康层面,认知行为疗法显示积极效果。网页65记录的案例中,因迷信双生痣“克子女”而产生焦虑的咨询者,经过6周干预后,SCL-90量表得分下降47%。这提示我们,传统文化符号的影响力需置于现代心理框架下审视,建立科学的解构机制比单纯否定更有现实意义。

本文通过多维度解析揭示:双生痣的本质是文化建构与生物特征交织的复合体。传统命理赋予其象征意义,医学技术提供解构工具,而现代人需在理性认知与文化传承间寻找平衡点。未来研究可深入探索痣相学说的神经认知机制,或开展跨文化比较,例如对比印度手相学与中医面诊的异同,这将为理解人类体征符号化现象开辟新路径。对于个体而言,既不必为特定痣相焦虑,也可将其作为文化基因予以欣赏,这种开放包容的态度,或许才是对待传统智慧的最佳方式。