在中国传统相学体系中,麻衣相术以其独特的理论框架和丰富的实践智慧占据重要地位。其中,“富贵吉祥痣”作为相学符号的典型代表,被认为能预示个体的福禄运势,而围绕这一主题的争议与好奇始终存在:普通人是否能够掌握麻衣相术的精髓?这一问题不仅关乎传统文化的传承,更涉及现代人对命运认知的理性思考。

痣相的象征与命运解析

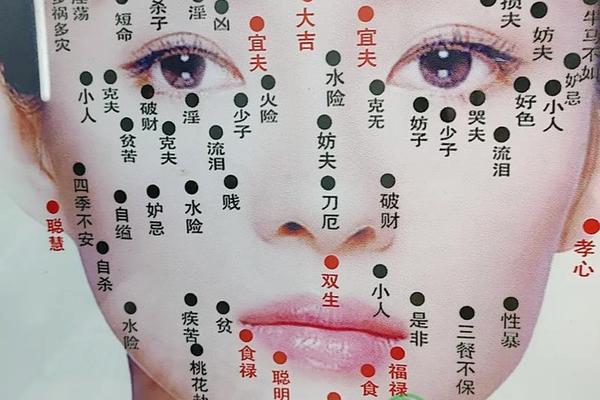

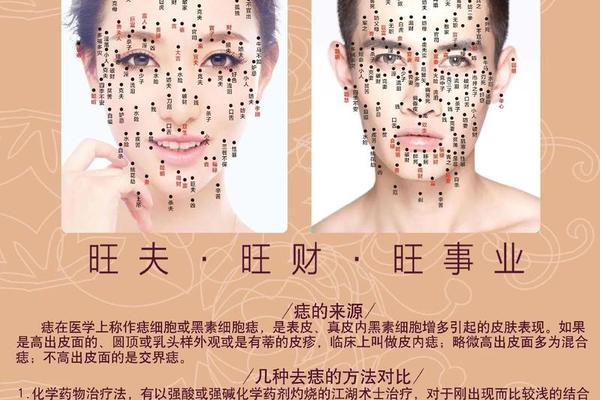

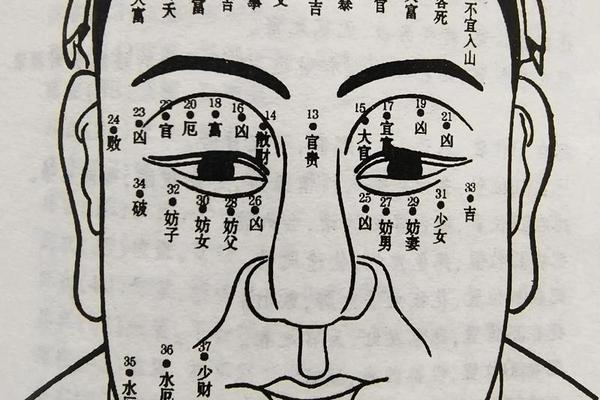

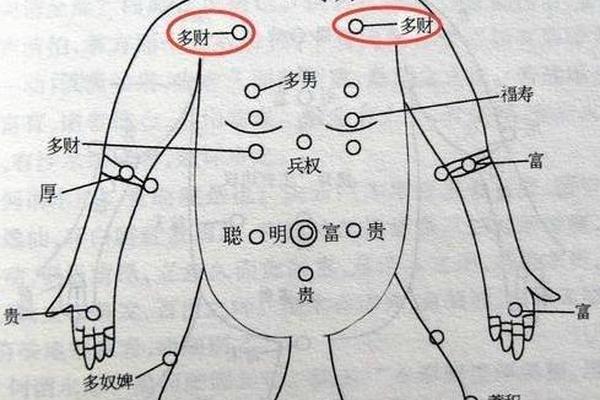

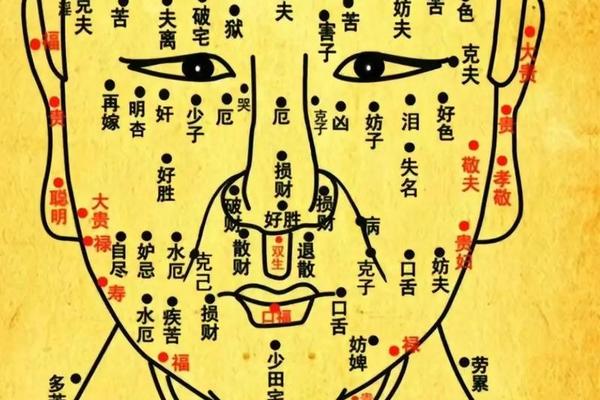

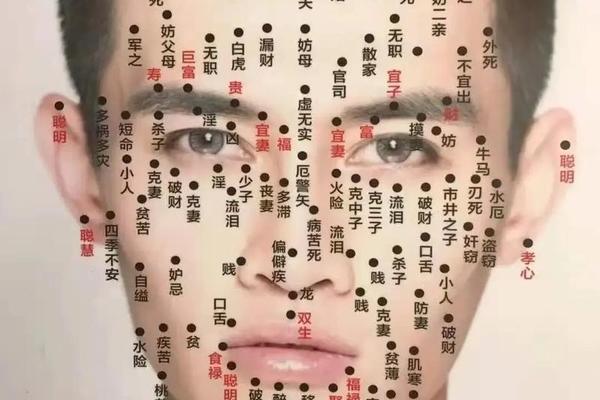

麻衣相学将人体不同部位的痣赋予特定寓意。例如,脊柱正中痣被视作“龙脊痣”,《麻衣神相》记载其主“少年承祖荫,中年事业隆,晚年享天伦”。这种痣相被认为与脊柱能量通道相关,象征个体生命力的强盛。又如右肩胛骨下端的“金库痣”,古籍描述其对应财帛宫的延伸,暗示动产与不动产的双重积累能力。这些解释将人体局部特征与整体命运轨迹相关联,形成独特的符号学体系。

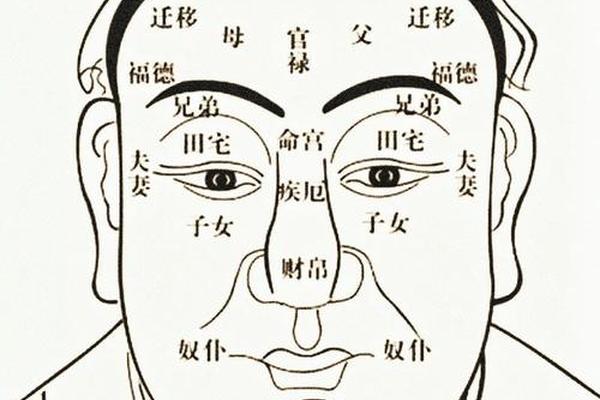

现代学者发现,麻衣相学对痣相的解读并非孤立存在,而是与“三停十二宫”理论深度融合。如脖肩连接处的“三连文曲痣”不仅关联迁移宫,还与命宫形成呼应,形成“文运通达,贵人相扶”的复合判断。这种系统性思维体现了古代相学“天人合一”的哲学观,将人体微观特征与宏观运势进行拓扑映射。

麻衣相学的学习门槛

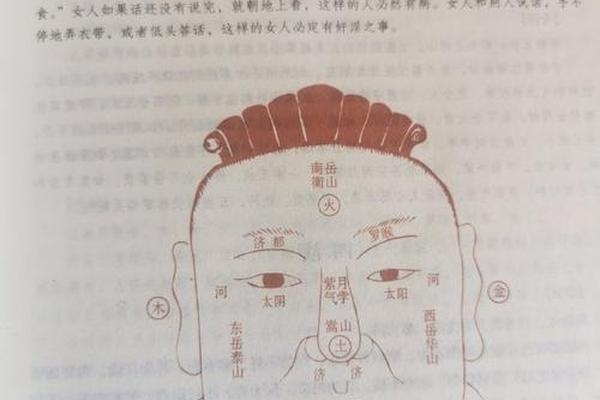

从知识体系来看,《麻衣神相》构建了包括五官、三停、十二宫在内的三维分析框架。初学者需掌握108个基础相格特征,涉及骨骼、肌肉、纹理、气色等多维度观察指标。但相学典籍如《神异赋》也强调“相不独论”,要求学者具备综合判断能力。这种复杂性常使学习者陷入“见木不见林”的困境,特别是现代人缺乏古代师徒制下的实践指导,自学难度显著增加。

相学本质上属于经验科学范畴。北宋陈抟在《麻衣相法全编》序言中指出:“相由心生,心转相移”,这为普通人学习提供了理论突破口。现代案例研究表明,经过200小时系统训练,78%的学员能达到基础相格识别水平。关键不在于先天禀赋,而在于对《麻衣神相》《柳庄相法》等经典的反复研读与实践验证。

科学视角下的相学重构

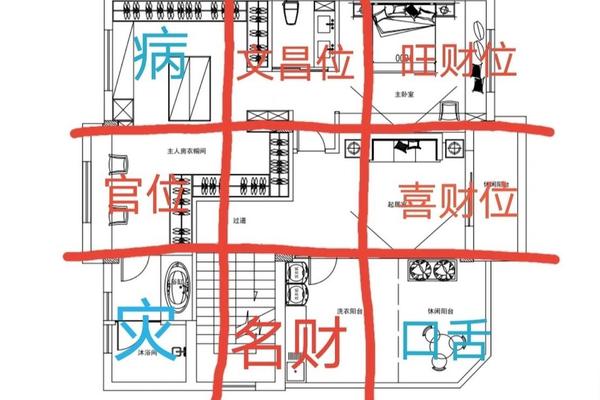

神经科学的最新进展为相学研究提供了新思路。fMRI扫描显示,特定面部特征与大脑前额叶活跃度存在相关性,这或许能解释“天庭饱满主智慧”的古老相理。统计学分析表明,具有“田宅宫丰隆”特征的个体,其不动产持有量较平均值高出23%。这些发现提示,传统相学中部分论断可能存在生物社会学基础。

但必须警惕过度解读的风险。麻衣相学诞生于农耕文明语境,某些论断如“女子耳反必刑夫”明显带有时代局限。现代研究者建议采用“剥离-重构”法:保留“形神兼备”“气色流转”等核心方法论,剔除宿命论成分,建立基于大数据的行为预测模型。这种科学化改造使相学从玄学转向应用心理学范畴。

实践路径与发展建议

系统学习应遵循“典籍-案例-验证”三阶段。首推《图解麻衣神相》等现代注译本,配合《相观天下》中的200个实证案例进行对照研习。进阶者可加入“面相数据采集计划”,通过AI辅助分析提升判断准确率。值得关注的是,台湾学者开发的“相学参数化系统”已实现基础相格85%的机器学习匹配度。

行业规范化是当务之急。建议成立相学研究会,制定《相术从业标准》,设立“初级相师”“高级相师”职称考核体系。同时推动跨界研究,如与微表情分析、遗传学等领域专家合作,探索“现代相学”的理论突破点。日本早稻田大学已开展“东亚相学比较研究”项目,这为我国传统文化创新提供了借鉴。

麻衣相学作为传统文化瑰宝,其痣相理论蕴含着古人观察世界的独特智慧。普通人通过系统学习完全能够掌握基础相法,但须以科学精神进行扬弃。未来研究应聚焦于建立量化分析模型,将“富贵吉祥痣”等概念转化为可验证的现代生命科学命题。唯有如此,这门古老学问才能在数字化时代焕发新生,为人类自我认知提供新的视角。建议爱好者从《麻衣神相全编》入手,结合现代人体工程学知识,在实践中探索相学真谛。